Как сложно осознать нам эту революцию рубежа XVII–XVIII веков, как трудно почувствовать свежесть метафоры «окно в Европу», как мудрено услышать новизну понятия «живопись», не сменившего прежнее «иконопись», а ставшего жить рядом, параллельно. «Живопись» в идеале подразумевала писание нового бытия живьем, как оно есть, вплоть до обмана, подразумевая потрясение всех чувств. И трагизм стиля барокко в России, решающего задачи эпохи Возрождения, выражает это предметное видение мира наново. Ведь «барокко не только архитектурный стиль, не только новый принцип в искусстве. Это целая эпоха в истории нравов, понятий и отношений, феномен не только эстетический, но и психологический. У барокко были не только свои церкви и дворцы, у него были свои люди, своя жизнь <…> Религиозный пафос и страсть к обилию украшений сочетались как в искусстве, так и в жизни. Повсюду наплыв преувеличенных эмоций, опрокидывающих всякое спокойствие и опрокидывающих всякое равновесие. Повсюду слишком пышное воображение, одинаково волнующее архитектурные линии и человеческие биографии. Свет и тени прихотливо дробятся на кривых поверхностях церковных фасадов и в разнообразии судеб и характеров»

[18]. Так писал почти столетие назад один из самых проницательных наших историков искусства, толкуя нам, что стиль — не формула, не человек, не таблица, не алгоритм; что стиль — это поле всепроникающее и всеотсутствующее, повсеместное и неуловимое; что стиль — не столько «pret-a-porte», сколько «pret-a-porne».

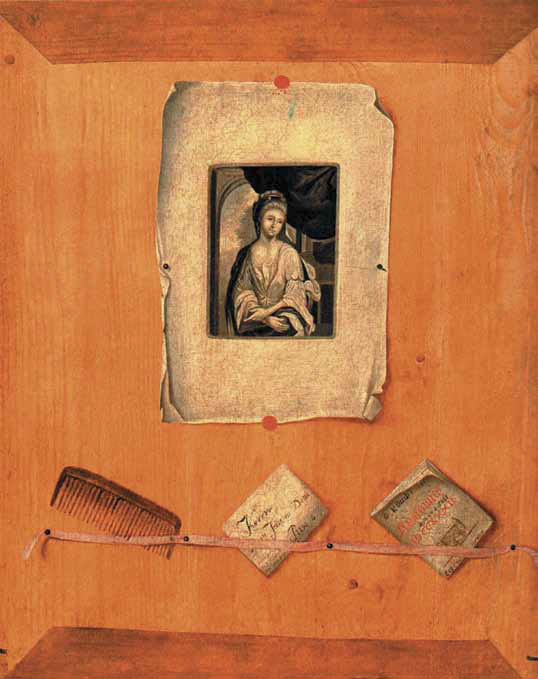

Т. Н. Теплов

Натюрморт-«обманка». 1737

Музей-усадьба Останкино, Москва

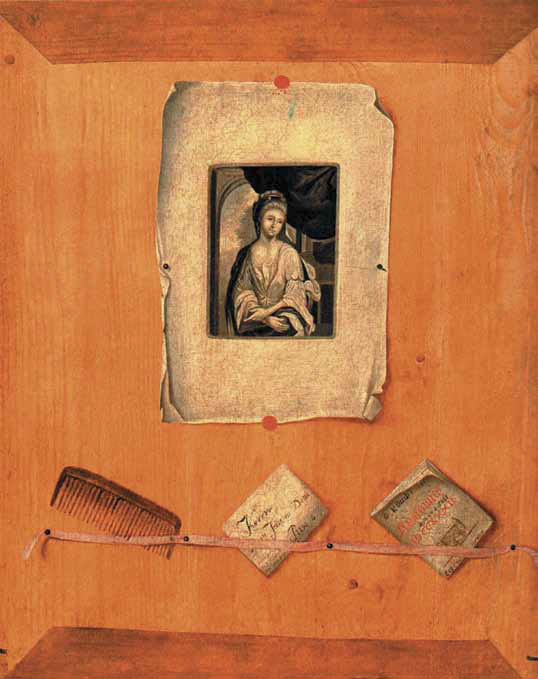

Неизвестный художник

Натюрморт-«обманка». 1737

Музей-усадьба Останкино, Москва

Не отсюда ли, не от неожиданности ли «наплыва преувеличенных эмоций, опрокидывающих всякое спокойствие и <…> всякое равновесие», безжалостно высвечивающих как почтенные седины, так и благородные морщины наравне с бородавками и родимыми пятнами, растерянные лица первых русских портретируемых, словно застигнутых врасплох, будто пойманных на месте преступления, освещенных, кажется, внезапной вспышкой неведомого прежде света, сообщающих запечатленному, по меткому слову Н. С. Лескова, «позу рожи»?.. Ни бурные биографии, ни великие, пусть и в курьезности своей, чины, ни короткость со всемогущим государем, ни немолодые годы персонажей серии портретов, получившей название «Всейшутейший всепьянейший собор…» (Неизвестный художник начала XVIII в. Портрет А. Василкова. ГРМ; Неизвестный художник начала XVIII в. Портрет А. Н. Ленина с калмыком. ГРМ), не спасают их от испуга перед ситуацией портретирования, хотя очевидно, что и безвестные портретисты напуганы не менее изображаемых. К «запаздывающему», по сравнению с «образцовой» романо-германской моделью, открытию «Я» тяжело мостится еще и общеевропейский, барочный, «чувственный наплыв» на Русь «преувеличенных эмоций». И первые наши портретируемые подобны не столь пораженным оглушительной новостью персонажам гоголевского «Ревизора»

[19], как младенцам у зеркала. Они — впервые портретируемые и едва полугодовалые, — даже если улыбаются, то иному, а не себе, и не тебе, и не нам. Сама мимика и тех, и других лишена обратной связи: в ней нет и намерения изменить лицо, дабы проверить, как оно отразится. Выражение лица и лица отражение, привычно и легкомысленно обозначаемые нами как «внутреннее» и «внешнее», как «быть» и «казаться», нигде еще не пересеклись, никогда прежде не встретились, взаимно никак не определились. Это общий испуг, это боязнь, властвующая повсеместно, в разных культурных и социальных слоях, в разных жанрах и видах искусства России раннего Нового времени. Неслучайно историк театра, например, утверждает: «Школьный театр, все же не уверенный в себе, ощущающий шаткость своих позиций, искал в обряде поддержки, доказывая, что он существует не зря, что он не потеха и не забава, а серьезное искусство, связанное с религиозным обрядом»

[20]. А мы, снисходительно улыбаясь просьбе Бобчинского («Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский. <…> Бобчинский. Да если этак и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский»), отдадим себе отчет в том, что он, подобно петровским героям с «двухголовыми лицами», опасливо заявляет о себе.

Осторожный театр?.. Боязливый портрет?!. Осторожны актеры, растерянны зрители, боязливы портретируемые, робки портретисты, страшно всем, все смущены. Испуган русский человек: устрашен приказом не столько властного государя, как самой суровой эпохи, громогласным и пронзительным, сухим, как выстрел, окриком: «Выйти из строя!» Это не равно опасные и искренние вопросы первых Романовых: «И кто возьмется?». Это не деликатные вопросительные предложения эпохи Алексея Михайловича: «Ну, и кто первый?». Это команда петровского времени: она грозна, страшна, неумолима и неотменна…

«Всешутейший всепьянейший собор…»

Неизвестный художник начала XVIII в.

Портрет А. Василкова

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

«Всешутейший всепьянейший собор…»