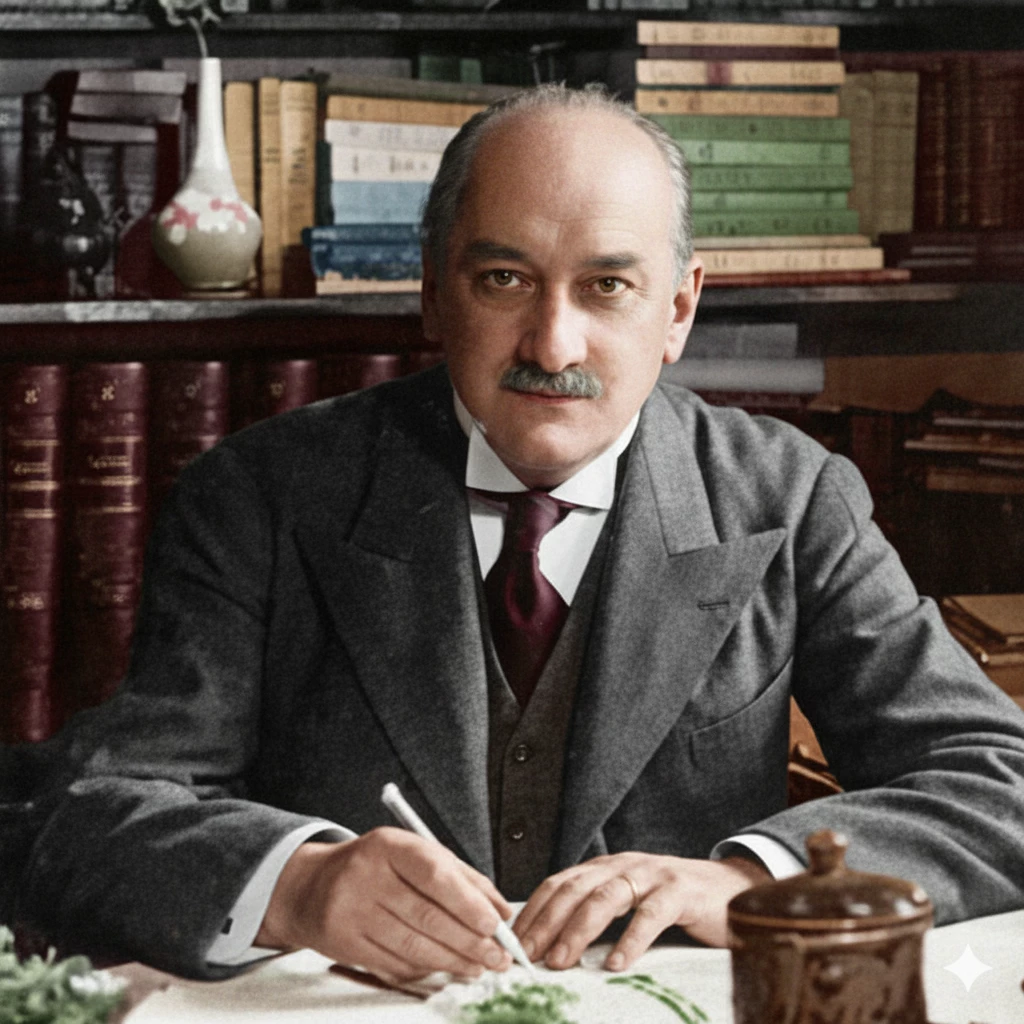

Морис Ренар

Морис Ренар (RENARD, 1875–1940) — один из тех французских авторов, кто в начале ХХ века научил фантастику говорить серьёзно и красиво. Родился в Париже и большую часть жизни провёл там же, в городе, где научные лаборатории соседствуют с кабаре, а газетные сенсации — с философскими трактатами. Ренар рано понял: если соединить точность научной гипотезы с напряжением готической интриги, получится роман, который цепляет и ум, и нервы. Так и вышло: критики причислили его к ведущим фантастам Франции, а читатели — к мастерам «оккультного» романа с современной начинкой.

Его литературный темперамент — смесь рационального любопытства и артистической дерзости. Ренар читает учёных, следит за открытиями, спорит с модными идеями — и превращает всё это в истории, где чудо держится на болтах из логики. Он уважает Эдгара По и Герберта Уэллса, но идёт своим путём: не просто «что если?», а «что если — и к каким моральным последствиям это приведёт?». Отсюда — его пристрастие к предельным ситуациям: экспериментам над телом и сознанием, игре личности с собственной тенью, сомнительной цене прогресса.

Главный «бренд» Ренара для массовой культуры — конечно, «Руки Орлака» (Les Mains d’Orlac, 1920). История о пианисте, которому пришивают руки казнённого убийцы, моментально стала мифом века — на нерве послевоенной Европы. Это не просто эффектная «страшилка» про чужие органы; это притча о том, что сильнее — дар искусства или генезис преступления, воля или наследие ткани. Нашумевшая экранизация быстро отправила имя Ренара за океан, а новая версия 1935 года («Безумная любовь») закрепила репутацию сюжета как универсального кошмара модерности: техника может спасти тело, но кто спасёт душу?

Но Ренар — не автор одного хита. Его проза любит «пограничные зоны»: квазинаучные теории, где иная реальность подкрадывается не через замок старого замка, а через микроскоп, скальпель, уравнение. Он смело вмешивает криминальную интригу в фантастический допуск, псевдо-готический трепет — в холодную клинику фактов. В результате получаются романы, где сыщик и учёный действуют как две половины одного интеллекта, а чудо проверяется на прочность вопросами об ответственности.

Ренар — ещё и теоретик жанра. Он защищал право «научно-чудесного» романа на серьёзную литературу: фантастика, по его убеждению, должна тренировать мышцу воображения, чтобы общество не отставало от собственных открытий. В газетных колонках и предисловиях он выступал как адвокат читательского разума: «да, мы играем, но игра эта — тренировка будущего».

Личная линия у него неброская: Париж, работа, литературные круги, аккуратная дисциплина письма. Зато в текстах — темперамент. Ренар умеет выстраивать сцены как опыт в колбе: вот вводим реагент — гипотезу, вот нагреваем — психологическим конфликтом, вот отслеживаем выход — моральную цену опыта. В конце, как у хорошего химика, остаётся осадок — мысль, которая не растворяется.

Умер Морис Ренар в 1940 году, оставив после себя полку романов и рассказов, где техника и мистерия не враждуют, а спорят. И этот спор до сих пор жив: каждый новый виток науки возвращает нас к его вопросам — о границах личности, о цене прогресса, о том, чьи «руки» управляют нашей судьбой.