Онлайн книга

Примечания книги

1

Любопытно, что те же забавные аргументы приводит секретарь посольства императора Леопольда I к Петру I И. Г. Корб: «В Московии некрещеные евреи жить не могут, потому, как говорят Москвитяне, что было бы странно, если бы от них, Москвитян, религией отличались те, в нравах и поведении которых оказываются не менее замечательная хитрость и способность к обману» (Корб И. Г. Дневник поездки в Московское государство… М., 1867, с. 281). Австрияка И. Г. Корба можно было бы, конечно, обвинить в русофобии, но он ссылается на мнение самих москвитян, а это уже заставляет призадуматься. Примечательно, что нечто подобное высказал ранее секретарь голштинского посольства при царе Михаиле Федоровиче Адам Олеарий в книге «Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно» (1656): «Многие из [русского] купечества довольно похожи на жидов». Интересно, что впоследствии классик марксизма Ф. Энгельс заметит: «После русского купца трем евреям делать нечего».

2

На тот факт, что Леви Липман не был крещен, уже обратила внимание американский историк Мина Куртисс в монографии «A Forgotten Empress. Anna Ivanovna and Her Era. 1730–1740» (New York, 1974).

3

В первом издании «Дневника» Фридриха Берхгольца (т. 1, с. 47) сказано: «Через Красный Кабачок проехал почтой из Ревеля в Петербург Голицынский придворный жид Липман». Эти сведения были приведены в т. 2 книги «Регесты и надписи. Свод материалов для истории евреев в России» (с. 2 51) и, опираясь на них, историк Юлий Гессен в «Еврейской энциклопедии» (т. X, с. 224) заключил, что Леви был будто бы выдвиженцем президента камер-коллегии, князя Дмитрия Голицына. Однако это явная опечатка. На самом деле речь идет не о «голицынском», а о «голштинском» придворном еврее, о чем свидетельствует упоминание о нем в тексте «Дневника» (в частности, здесь говорится, что этот «придворный жид» приехал в Петербург раньше герцога и объявил о его задержке, чем очень рассердил голштинского посланника в России, тайного советника Андрея-Эрнста Штамке). Кроме того, сомнительна правомерность определения «придворные» применительно к окружению князя. Известно также, что Дмитрий Голицын с презрением относился к иноземцам, а впоследствии именно князей Голицыных (вкупе с Долгоруковыми и другими) обвинили в том, что те хотели отдать банкира Липмана на растерзание разъяренной толпе, о чем писала 7 января 1740 года газета «Bayreuther Zeitung».

4

С Глинками его, возможно, познакомила Елизавета Алексеевна Драшусова-Карлгоф (ок. 1816–1884), частая посетительница их литературных вечеров (воспоминания об этом она включила в свой неопубликованный роман «Не от мира сего»). В. И. Красов посвятил ей балладу «Клара Моврай» (Киевлянин, кн. 1.1840, с. 124–126), навеянную романом Вальтера Скотта «Сен-Ронанские воды».

5

Федор Николаевич Глинка (1786–1880) привлек Шейна знанием Библии, любовью к отечественной старине, широтой и глубиной эрудиции в самых разных науках – истории, словесности, этнографии, мифологии; он был собирателем древних русских рукописей и книг. Писатель читал вслух гостям отрывки из сочиненного им (совместно с Авдотьей Глинкой) «народного предания» под названием «Таинственная капля» – о земной жизни Иисуса Христа, содержание коей, по его словам, было заимствовано «из древней легенды, сохранившейся в хрониках средних веков, в семейных рассказах и в памяти христианских народов». Говорилось здесь о разбойнике, вкусившем в младенчестве каплю молока Богородицы и раскаявшемся при распятии на кресте рядом со Спасителем. То было первое подробное повествование о Христе, услышанное нашим героем. Неизвестно, оказало ли оно тогда влияние на его еще не обращенную душу. Но вот образ ветхозаветного праведника в «Свободном подражании Священной книге Иова» Глинки Павлу, воспитанному в иудейских традициях, был более близок. (Да и сам сочинитель говорил здесь: «У евреев ученые раввины, составители Талмуда, потом раввин Елеазар и другие… с благоговением рассуждали об этой книге»). И юноша мог подписаться под словами Федора Николаевича: «Повесть о страданиях Иова во все времена будет велика, прекрасна, для всех трогательна, ибо она основана на общей истине и составляет историю всего человеческого рода». Знал Шейн и о том, что Глинка написал «народную повесть», которую адресовал «сельским чтецам, деревенским грамотеям», а такие его песни, как «Не слышно шуму городского…» и «Вот мчится тройка удалая…», вошли в сокровищницу русской словесности.

Завсегдатаем в доме был и поэт, критик, мемуарист Михаил Александрович Дмитриев (1796–1866), называвший себя «антикварием литературных наших дел». Переводчик произведений Горация, Г. Гейне, Ф. Шиллера, И. Г. Гердера, Л. Уланда, он в то же время неизменно критиковал западников, сетовал на оскудение христианской любви, забвение старинных русских обычаев и переимчивость иностранного. Характерно, что в стихотворении «Семисотлетняя Москва» (1845), которое мог слышать Шейн в доме Глинок, он сетует:

Раз лишь ослушалась наша Москва! Не хотелось старушке Бороды брить сыновьям, дочерей наряжать по-немецки! Старые люди упрямы! Старые кости не гибки! Стыдно ей было плясать на старости лет в ассамблеях, Горько ей было, что внуки в Немецкую слободу ездят!

Хотя М. А. Дмитриев писал и лирические, и эпически-описательные, и публицистические произведения, современников больше привлекала его сатирическая поэзия, о которой Н. В. Гоголь сказал, что в ней «желчь Ювенала соединилась с каким-то особым славянским добродушием». Кроме того, Михаил Александрович был прекрасным рассказчиком, раскрыл Павлу художественные достоинства русской литературы XVIII века, которую большинство читателей 1840-х годов воспринимало как череду нелепых ошибок. «Наша литература последней половины прошлого века была не так слаба и бесплодна, как некоторые об ней думают, – оспаривал это предубеждение Дмитриев. – Она ограничивалась не одними цветочками, но приносила плоды, которыми в свое время пользовались и наслаждались». Племянник видного стихотворца И. И. Дмитриева, близкого друга писателя и историографа Н. М. Карамзина, он дает живые портреты литераторов в интерьере времени, доносит до слушателя дыхание Екатеринина века. При этом безыскусственность и простота составляли особенность его повествования. Подкупали также особый доверительный тон и удивительная скромность автора. Свои бесценные мемуары он назовет потом «мелочи из запаса моей памяти» и будет говорить: «Я знаю многое кое-то об нашей литературе, или об наших литераторах, что теперь или не известно, или забыто… Я не признаю в этом никакого достоинства, потому что обязан этим только моим летам, только тому, что я живу дольше других, что я старее молодых словесников: преимущество не важное!» Хотя М. А. Дмитриеву в то время едва перевалило за пятьдесят, Павел воспринимал его как старика, но внимал ему с жадностью.

Кружок Глинок посещал прозаик, поэт, историк Александр Фомич Вельтман (1780–1870), в ту пору заместитель директора Оружейной палаты Московского Кремля. Действительный член Общества любителей российской словесности и Общества истории и древностей российских, он в своем творчестве деятельно разрабатывал тему Древней Руси (письмо «О Господине Новгороде Великом», 1834). Его считают создателем оригинального фольклорно-исторического жанра, черты которого видны в романах «Кощей Бессмертный. Былина старого времени» (1833) и «Святослав, вражий питомец» (1835). Белинский отмечал, что романы Вельтмана о Древней Руси «народны в том смысле, что дружны с духом народных сказок, покрыты колоритом славянской древности». К славянству же и славянскому фольклору писатель проявлял стойкий интерес – опубликовал роман «Раина, королева болгарская» (1843), стихотворную драму «Ратибор Холмоградский» (1841), а также написанную на основе сербских баллад и преданий «Троян и Ангелица. Повесть, рассказанная светлой денницей ясному месяцу» (1846). Важно и то, что Александр Фомич был неутомимым собирателем фольклора, что объединяло его с нашим героем.

В числе непременных посетителей литературных вечеров Глинок был поэт, переводчик, историк Николай Васильевич Берг (1823–1884), тоже ревностный энтузиаст славянства. Он перевел стихотворения и эпическую поэму «Пан Тадеуш» Адама Мицкевича. Однако особое внимание уделял Николай Берг народной песне славян, и общение с ним было благотворно и чрезвычайно полезно для Шейна. В 1854 году Н. В. Берг издаст сборник «Песни народов мира», куда войдут песни 26-и народов – в оригинале и переводе на русский язык.

6

В конце текста стоят инициалы «П. Ш». Такой криптоним использовал П. В. Шейн, публикуя свои материалы в журнале «Развлечение» (1859). Стихотворение было атрибутировано Шейну Н. П. Смирновым-Сокольским (Русские литературные альманахи и сборники XVIII–XIX вв. М, 1965, с. 236).

7

Это стихотворение советская цензура признала антисемитским, и в СССР оно не перепечатывалось.

8

Примечательно, что в рассказе Менделе Мойхер-Сфорима «Без радости» (1900) приводится еврейская песня, слова которой как раз подчеркивают эту преемственность:

9

Автор выражает благодарность М. Б. Авербуху, составителю антологии «Вокруг евреев: Еврейский вопрос в России. Мемуарные и художественные хроники в изложении сочувствующих и негодующих» (Филадельфия, 2007), за предоставленные материалы о жизни и творчестве Р. М. Хин-Гольдовской.

10

Явление это в русско-еврейской литературе не единичное. Обращает на себя внимание творчество В. И. Никитина, принявшего православие бывшего николаевского солдата. В его автобиографической повести «Век пережить – не поле перейти (Из рассказов отставного солдата)» (Еврейская библиотека. 1873) предстает идеальный герой-кантонист, который, в отличие от сочинителя, несмотря на принуждения и издевательства, не отрекся от веры отцов и вызвал тем самым уважение христиан.

11

Утверждения почвенников о том, что генерал Грулев – «еврей, отнюдь не крещеный» (См.: Мара-Бат. А. Краткая справка о евреях. М.; Касабланка, 1990, с. 15), совершенно беспочвенны.

Характерно, что почерпнутые у М. В. Грулева сведения об обязательном обучении иудеев грамоте в I860—1870-е годы публицисты-антисемиты монархистского толка приводят в доказательство того, что те якобы никаким притеснениям в царской России не подвергались (см.: Острецов В. Черная сотня. Взгляд справа. М., 1994, с. 76; Красный В. Дети дьявола. М., 1999, с. 80–81 и др.). Действительно, при Николае I евреев настойчиво привлекали в общие учебные заведения, и министр народного просвещения С. С. Уваров выработал проект открытия сети школ для «борьбы с еврейской косностью». Та же политика продолжалась и при Александре II, и 1870-е годы совпадают с эпохой огромного роста евреев-учащихся и создания многочисленного слоя дипломированной интеллигенции. Однако при Александре III возобладала прямо противоположная тенденция: в 1887 году министр народного просвещения И. Д. Делянов во всеподданнейшем докладе царю предложил «ограничить известным процентом число учащихся евреев». В результате в учебных заведениях в пределах черты оседлости была установлена норма в 10 процентов, вне черты – 5 процентов, а в Петербурге и Москве – 3 процента. Такая же норма была установлена для университетов и других высших учебных заведений, а в некоторые из них прием евреев был вообще прекращен.

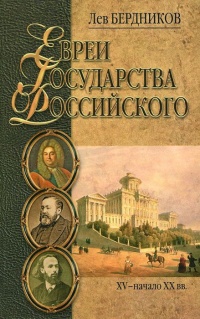

Автор книги - Илья Бердников

Илья Владимирович Бердников – русско-украинский писатель-фантаст. Родился 3 мая 1978 г. в Украине, г. Запорожье (имеет корни в г.Вологда, Россия). По профессии – музыкант (гитара, клавишные, вокал). Первая книга издана в издательстве «Астрель» в 2011 году. Вторая - в марте 2012. Свое литературное творчество писатель позиционирует так: «Я хочу писать такие книги, которые сам бы с удовольствием читал». Охарактеризовать же направление его романов можно как «Романтическо-приключенческую фантастику».

В настоящее время Илья проживает со ...