Онлайн книга

Примечания книги

1

Это было в 1966 году. Бродельщиковы давно умерли, дом перешел к чужим людям. На память о Елабуге остались у меня одно письмо от Анастасии Ивановны и несколько кадров кинопленки.

2

По словам Бродельщиковых, буханка хлеба на рынке стоила тогда 140 рублей, а пуд картошки – 200 рублей.

3

История создания музея в переписке профессора И. В. Цветаева с архитектором Р. И. Клейном и других документах (1896—1912). В 2 т. М.: Сов. художник, 1977. Т. 2. С. 12 (далее цитируется без ссылок).

4

Цит. по кн.: И. В. Цветаев создает музей. М.: Галарт, 1995. С. 346.

5

Иван Петрович Чуриловский был директором и преподавателем латыни в Шуйском духовном училище. Именно он привил И. В. Цветаеву интерес и любовь к своему предмету. Судьба И. П. Чуриловского сложилась трагично.

6

Сведения о семье Владимира Васильевича Цветаева взяты из книги Г. К. Кочетковой «Дом Цветаевых» (Иваново, 1993), а также в Музее семьи Цветаевых в Ново-Талицах.

7

РГАЛИ. Фонд 46, оп. 1, ед. хр. 486.

8

Государственный архив Московской области. Фонд 418, оп. 46, ед. хр. 228.

9

РГАЛИ. Фонд 237, оп. 2, ед. хр. 209 (далее без ссылок).

10

Имеется в виду: в жизни нашей матери. Марина Цветаева говорит о портрете Варвары Дмитриевны, который по заказу И. В. Цветаева писался в доме уже при второй его жене, а потом был повешен в зале. Это вызывало ревность и заставляло глубоко страдать Марию Александровну.

11

РГАЛИ. Фонд 323, оп. 1, ед. хр. 437.

12

1888 год. – Примеч. В. И. Цветаевой.

13

Цветаева В. И. Записки. Воспоминания. РГАЛИ. Фонд 1190, оп. 1, ед. хр. 41—42. С. 2—4 (далее без ссылок).

14

РГАЛИ. Фонд 323, оп. 1, ед. хр. 437.

15

Цветаева А. Дым, дым и дым. М., 1916. С. 161.

16

Цветаева А. Воспоминания. 3-е изд., доп. М.: Сов. писатель, 1983. С. 92.

17

Сборники товарищества «Знание» – издававшееся петербургским книгоиздательством «Товарищество „Знание“» непериодическое издание (за 1904–1913 гг. вышло 40 книжек). Редактируемое Максимом Горьким «Знание» собрало вокруг себя писателей либерально-народнических устремлений. Здесь печатались Л. Андреев, А. Куприн, В. Вересаев, Ив. Бунин, Е. Чириков, А. Серафимович, С. Юшкевич (его книгу «Очерки детства» любила Марина Цветаева)… «Донская Речь» – книгоиздательство, по направлению и составу авторов близкое петербургскому «Знанию». В 1904–1905 гг. «Донская Речь» выпускала популярные книги социал-демократического и эсеровского направления. «Очерки политической экономии» (1902) профессора Владимира Яковлевича Железнова. Первое издание было запрещено цензурой. Евгений Михайлович Тарасов (1882–1943) – участник революционного движения, был дважды арестован. Печатался в большевистских изданиях, в сборниках «Знание». Чтобы дать представление о том, чем увлекалась – забыв Пушкина, Лермонтова, Гёте, Гейне? – в те годы Цветаева, приведу отзыв А. Блока о Тарасове из статьи «Литературные итоги 1907 года»: «От Евгения Тарасова мы были вправе ждать хороших стихов, несмотря на то, что первая его книжка была совсем слаба. Предчувствовались свежие веяния от какой-то новой волны, было благородное, юношеское увлечение Бальмонтом. Приходилось отмечать в журналах иные стихи Тарасова с радостью. На днях вышла вторая книжка его стихов – „Земные дали“… Боже мой, какая возмутительно лишняя, слабая и бездарная книга! Ни одной свежей строчки… вся книжка состоит из плоских, хотя и гордых, надрывов и жалоб в гладких, лишенных всякой оригинальности стихах».

18

Кудрова И. Листья и корни // Звезда. 1976. № 4; Воскрешение и постижение // Нева. 1982. № 12.

19

Цветаева А. Корни и плоды // Звезда. 1979. № 4.

20

Валентинов Н. Два года с символистами. Станфорд: Изд. Гуверовского ин-та, 1969. С. 151, 157, 158.

21

В кабинете Ивана Владимировича висел портрет Марии Александровны в гробу.

22

Эллис. Арго. Две книги стихов и поэма. М.: Мусагет, 1913. С. 29.

23

По окончании работы над переводом М. Цветаева узнала, что «Орленок» Э. Ростана уже переведен Т. Щепкиной-Куперник. Цветаева спрятала или уничтожила свой перевод и никогда о нем не вспоминала. Текст его не сохранился.

24

Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Нью-Йорк: Изд. им. Чехова, 1956. Т. 1. С. 270.

25

Белый А. Начало века. М.; Л.: ГИЗ, 1933. С. 86.

26

Цит. по книге: Цветаева М. Вечерний альбом. Стихи. Париж: Лев, 1980. С. 6.

27

Брюсов В. Далекие и близкие. М.: 1912. С. 189, 197 (далее без ссылок).

28

Гумилев Н. Письма о русской поэзии. Пг.: Мысль, 1923. С. 113, 114.

29

Ходасевич В. Собр. соч. В 4 т. М.: Согласие, 1997. Т. 4. С. 7.

30

Блок А. Собр. соч. В 8 т. Т. 8. М.; Л.: Худож. лит., 1963. С. 345.

31

Одиссея / Пер. В. А. Жуковского. Песнь XI. Стихи 14–15.

32

Волошин М. Константин Богаевский // Аполлон. Петербург, 1912. № 6. С. 7–11.

33

По словам биографа Е. П. Дурново-Эфрон И. Жук-Жуковского, она не была племянницей московского генерал-губернатора П. Н. Дурново и никогда не жила в его доме, о чем упоминают пишущие о муже Цветаевой и его матери и как считала их дочь. См.: Жук-Жуковский И. Елизавета Петровна Дурново-Эфрон // Каторга и ссылка. М., 1929. № 61 (12). С. 145–163.

34

Эфрон С. Детство. М.: Оле-Лукойе, 1912. С. 106–138.

35

Полякова С. [Не]закатные оны дни: Цветаева и Парнок. Ann Arbor: Ardis, 1983. С. 106.

36

Волошин M. Стихотворения и поэмы. В 2 т. Т. 2. Париж: ИМКА-Пресс, 1984. С. 202, 206.

37

Цветаева А. Воспоминания. С. 464.

38

Гринева (Кузнецова) М. И. С Мариной Цветаевой. Воспоминания. Цит. по самиздатской копии 70-х гг. (далее без ссылок).

39

Письмо от 8 ноября 1921 г.

40

Швейцер В. Страницы к биографии Марины Цветаевой // Russian Literature. Amsterdam. 1981. LX. С. 341.

41

РГАЛИ. Фонд 769, on. 1, ед. хр. 290.

42

«Письмо к Амазонке» написано по-французски. Издано: Zvétaieva M. Mon frère féminin. Lettre à l'Amazone. Paris: Mercure de France, 1979; по-русски впервые в переводе К. M. Азадовского: Цветаева М. Письмо к Амазонке (Еретья попытка чистовика) // Звезда. 1990. № 2. С. 183–190. За помощь в переводе цитат из «Mon frère féminin. Lettre à l'Amazone», a также других французских текстов сердечно благодарю профессора Mount Holyoke College Catherine LeGouis.

43

Парнок С. Собрание стихотворений. СПб.: Инапресс, 1998. С. 204.

44

У Парнок были рыжие волосы.

45

Выделено мною. – В. Ш.

46

Обе цитаты: PLAJIH. Фонд 2080, оп. 1, ед. хр. 21.

47

Цит. по: Цветаева М. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Е. Б. Коркиной. Л.: Сов. писатель, 1990. С. 703.

48

Выделено мною. – В. Ш.

49

Отмечу, что исследовательница жизни и творчества Софии Парнок С. Полякова толкует эти слова Цветаевой в обратном моему смысле: катастрофа разрыва. (См.: Полякова С. Указ. изд. С. 61, 125.) Ее выводы часто представляются мне произвольными.

50

Сборник «Юношеские стихи» был подготовлен к печати зимой 1919/20 г., но по не зависящим от Цветаевой обстоятельствам не был опубликован. Отдельные стихи из него появлялись в периодике в разное время; полностью «Юношеские стихи» были напечатаны на Западе в 1976 г. Под названием «Версты» Цветаева выпустила две книги стихов. В одной были собраны стихи 1916 г.; она была издана в Москве Еосударственным издательством в 1922 г. и на титульном листе помечена: Выпуск I. В литературе о Цветаевой она упоминается как «Версты» I. Во вторые «Версты» вошла часть стихов, написанных в 1917–1920 гг. Этот сборник издан в Москве издательством «Костры» в 1921 г.

51

Иванов В. Собр. соч. L. 2. Брюссель, 1974. С. 331.

52

Цит. по: Герцык Е. Воспоминания. М.: Моск. рабочий, 1996. С. 151, 152.

53

Герцык А. Стихотворения. СПб., 1910. С. 49.

54

Герцык Е. Указ. изд. С. 176.

55

Герцык А. Указ. изд. С. 59.

56

Степун Ф. Указ. изд. L. 1. С. 280.

57

Ахматова А. Стихи и проза. Л.: Лениздат, 1977. С. 567, 574.

58

Мандельштам О . Соч. В 2 т. М.: Худож. лит., 1990. L. 2. С. 289, 260.

59

РГАЛИ. Фонд 237, оп. 2, ед. хр. 216.

60

Мандельштам в записях дневника С. П. Каблукова / Публ. и сопроводит, текст А. Морозова // Вестник русского христианского движения. Париж – Нью-Йорк – Москва, 1979. № 129. С. 152.

61

Мандельштам Н. Вторая книга. М.: Моск. рабочий, 1990. С. 380.

62

Мандельштам О. Указ. изд. Е. 1. С. 577.

63

Мандельштам в записях дневника С. П. Каблукова. С. 153.

64

Мандельштам О. Указ. изд. Т. 2. С. 146.

65

В другом варианте: «Переминались у ворот...»

66

Мандельштам Н. Указ. изд. С. 380.

67

Цитаты из писем В. Ходасевича по кн.: Ходасевич В. Некрополь. Воспоминания. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому. Предисл. и коммент. Н. Богомолова; Примеч. к письмам и заключительная ст. И. Андреевой. М.: СС, 1996. С. 358–359, 422.

68

Исторический вестник. Пг., 1917. Т. 147. С. 51.

69

РГАЛИ. Фонд 2080, оп. 1, ед. хр. 5.

70

Катанян В. Маяковский. Лит. хроника. 4-е изд. М.: ГИХЛ, 1961. С. 82.

71

Исторический вестник. Т. 147. С. 1, 80.

72

Блок А. Собр. соч. В 8 т. Т. 8. С. 480.

73

Каменский В. Степан Разин // Каменский В. Поэмы. М.: Худож. лит., 1961. С. 74–75. Поэма написана в основном до революции и кусками входила в прозаический роман В. Каменского «Стенька Разин» (1916).

74

Волошин М. Указ. изд. Т. 1. С. 261.

75

Пушкин А. С. Поли. собр. соч. В 10 т. Т. 8. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 186–187.

76

РГАЛИ. Фонд 2080, оп. 1, ед. хр. 45.

77

Волошин М. Указ. изд. Т. 1. С. 496.

78

Там же. С. 226, 344, 491.

79

Не обыгрывает ли здесь Цветаева строку из коммунистического гимна «Интернационал»: «Кто был ничем, тот станет всем...»?

80

В конце 1920 года Вс. Мейерхольдом была задумана по собственному сценарию пьеса «Григорий и Дмитрий», в которой должны были встретиться два мальчика – царевич Димитрий и Григорий Отрепьев. Предполагалось, что писать пьесу будут Мейерхольд, В. Бебутов и Сергей Есенин, но замысел этот не был осуществлен. Известно, что и Цветаева примерно в те же годы работала над пьесой «Дмитрий Самозванец», рукопись которой не сохранилась.

81

Обе цитаты: Вестник театра. 1921. № 83–84. 22 февр.

82

Russica-81. Лит. сборник. New York: Russica Publishers, Inc., 1982. С. 390.

83

Крымова Н. Владимир Яхонтов. М.: Искусство, 1978. С. 23.

84

При переводе французского текста в Собрании сочинений Цветаевой (М.: Эллис Лак, 1994. Т. 4. С. 313) эта фраза опущена.

85

Эфрон А. «А душа не тонет…». М.: Культура, 1996. С. 284.

86

Эфрон А. О Марине Цветаевой. М.: Сов. писатель, 1989. С. 133.

87

Обе цитаты: Мандельштам Н. Воспоминания. М.: Книга, 1989. С. 159, 158.

88

Эренбург И. Молитва о России. М., 1918 (стих. «Судный день»).

89

Волошин М. Поэзия и революция. Александр Блок и Илья Эренбург // Камена. Харьков, 1919. № 2. С. 22, 28. Статья датирована: Коктебель, 15.Х.1918 г.

90

Маяковский В. Поли. собр. соч. В 13 т. Т. 8. М.: ГИХЛ, 1958. С. 122.

91

Там же. Т. 12. С. 10.

92

Мандельштам О. Указ. изд. Т. 2. С. 275–276.

93

Там же. С. 205.

94

Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Кн. 1, 2. М.: Сов. писатель, 1961. С. 371.

95

Ходасевич В. Некрополь… С. 364.

96

Эренбург И. Люди, годы, жизнь. С. 492.

97

Эфрон А. О Марине Цветаевой. С. 87, 88.

98

Там же. С. 245.

99

Волконский С. Быт и Бытие. Из прошлого. Настоящего. Вечного. Берлин: Медный Всадник, 1924. С. XIII.

100

Russian Literature. Amsterdam, 1981. IX. С. 340.

101

Цветаева А. Воспоминания. С. 610.

102

Новая русская книга. Берлин, 1922. № 2. С. 27–28. Заметка датирована: 7.ХП.1921 г.

О примерной стоимости денег дает представление запись в тетради М. И. Цветаевой:

«Благовещение 1919 г. Цены:

1 фунт муки – 35 р.

1 фунт картошки – 10 р.

1 фунт моркови – 7 р. 50 к.

1 фунт луку – 15 р.

селедка – 25 р.

(Жалованье… – 775 руб. в месяц)».

103

Russian Literature. С. 330.

104

Цветаева А. Воспоминания. С. 597, 598.

105

Обе цитаты по: Russian Literature. С. 335, 334.

106

Маяковский В. Полн. собр. соч. В 13 т. Т. 1. С. 309.

107

Книга была составлена, очевидно, к лету 1923 г. – в это время она впервые упоминается в переписке Цветаевой. Издание «Лебединого Стана» не состоялось, но в разные годы стихи из него появлялись на страницах русской эмигрантской периодики. Перед возвращением из эмиграции Цветаева переписала сборник и оставила с частью своего архива в Базеле. «Лебединый Стан» увидел свет лишь в 1957 г. на Западе.

108

Галлиполи – порт в европейской Турции, куда эвакуировалась из Крыма Добровольческая армия.

109

Russian Literature. С. 342.

110

Цитирую по выписке из первого варианта рукописи «Второй книги» Н. Я. Мандельштам, которую я в давние времена сделала и которая сохранилась в моих бумагах. В процессе подготовки к печати Н. Я. этот кусок, очевидно, изменила, но «отголоски» его есть во «Второй книге».

111

Цветаева М. Неизданное. Семья: История в письмах. С. 286–288.

112

Письма М. И. Цветаевой и С. Я. Эфрона к семье Богенгардт были любезно предоставлены мне их дочерью О. В. Скрябиной.

113

Поэт Юргис Казимирович Балтрушайтис был литовским послом в Москве и помог многим людям выехать из Советской России.

114

Это комментарий Цветаевой на полях переписанной ею в 1924 году статьи из «Правды», где говорилось, что «советское помело вымело» ее из России.

115

Вот эта запись начала октября 1921 г.:

«Всё раньше всех: Революцией увлекалась 13-ти л., Бальмонту подражала 14-ти лет, книгу издала 17-ти л. – и теперь – 29 л. – (только что исполнилось!) окончательно распростилась с молодостью».

116

Гиппиус 3. Стихи. Дневник 1911–1921. Берлин: Слово, 1922. С. 119.

117

Безыменский А. Октябрьские зори. Стихи 1918–1919 года. Казань, 1920 (стих. «Проституция»).

118

Выделено мною. – В. Ш.

119

Эфрон А. О Марине Цветаевой. С. 68.

120

Зайцев Б. Другая Вера // Новый журнал. № 92. С. 173.

121

Эта и след. цитаты по: Эфрон А. О Марине Цветаевой. С. 126, 131–132.

122

Пастернак Б. Воздушные пути. Проза разных лет. М.: Сов. писатель, 1982. С. 461.

123

О жизни «русского» Берлина см.: Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин. 1921–1923. Париж: ИМКА-Пресс, 1983; а также: Струве L. Русская литература в изгнании. Париж: ИМКА-Пресс, 1984; Буль Р. Я унес Россию. Т. 1. Россия в Германии. Нью-Йорк: Мост, 1981.

124

Эфрон А. О Марине Цветаевой. С. 131.

125

Письмо от 6 апреля 1985 г.

126

См.: Постников С. П. Русские в Праге. 1918–1928. Прага, 1928.

127

Бывшая пражская студентка рассказывала мне, что ее стипендия составляла 350 крон, а обед в студенческой столовой стоил 3.50.

128

Письмо Б. Пастернаку 10 февраля 1923 г. Когда я спросила Л. Е. Чирикову, какое впечатление производил A. L. Вишняк, она с удивлением ответила: «Я его совершенно не помню! Его как будто стерло из моей памяти».

129

который напакостил! – Примеч. Цветаевой.

130

Без даты. На почтовом штемпеле: 8 августа 1922 г.

131

Цитирую по своей записи.

132

Эта первая из задуманных Цветаевой трагедия была переименована в «Ариадну», а «Тезеем» названа вся трилогия, первоначально озаглавленная «Гнев Афродиты». В нее должны были войти три эпизода из жизни Тезея: его отношения с Ариадной, Федрой и Еленой. Осуществлены «Ариадна» (1924) и «Федра» (1927).

133

Бахрах А. Письма Марины Цветаевой // Мосты. 1960. № 5. С. 303. Р. Б. Гуль сказал мне, что, вступив в переписку с Цветаевой, Бахрах просто «дурачил» ее. Не называя Гуля, я спросила об этом в письме А. В. Бахраха. Он ответил: «Я не знаю и не хочу даже знать, кто мог что-либо говорить о моих отношениях с МЦ, но не хочу распространяться и могу только заверить Вас, что, когда она мне сообщила о своей новой связи, я, это может при создавшейся тогда обстановке показаться странным, больно ее письмо переживал… Только дурак может сказать, что я ее „дурачил“, хотя, вероятно, не осознавал тогда ее переживаний и надежд» (письмо от 16 января 1984 г.).

134

Макаев С. С. Воспоминания о Марине Цветаевой. РГАЛИ. Фонд 2645, оп. 1, ед. хр. 4.

135

Эфрон А. О Марине Цветаевой. С. 194. Отмечу, что в первых советских публикациях «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца» в 1961 и в 1965 гг. имя К. Б. Родзевича вообще не упоминалось. Оно возникло в комментариях к двухтомнику Марины Цветаевой 1980 г., где вслед за А. С. Эфрон изображается героическое прошлое Родзевича: во время Гражданской войны он сражался на стороне красных, потом «случайно» попал к белым и столь же случайно – в эмиграцию. Что до освобождения его из немецкого лагеря Красной армией, то этот эпизод выглядит весьма странно. Известно, что «освободители» из НКВД не выпускали из рук не только тех пленников, кого застали в немецких концлагерях, но и вылавливали по всей Европе бывших советских военнопленных, бывших эмигрантов и т. п., чтобы отправить большинство из них в советские лагеря. Родзевич, как он мне рассказывал, был членом той же самой группы агентов КГБ, за участие в которой расстреляли С. Я. Эфрона. Тем не менее он не вернулся в Советский Союз ни после Гражданской войны в Испании, где командовал батальоном в Интернациональной бригаде и был, по словам очевидцев, чрезвычайно жесток, ни тогда, когда из немецкого концлагеря его, по словам А. С. Эфрон, «освободила Красная армия».

136

Письма от 25 марта и 14 июня 1926 г.

137

Письмо к А. К. Богенгардт от 2 ноября 1923 г. В следующем письме от 11 ноября 1923 г. Цветаева объяснила причину своего непомерного беспокойства пережитой ею страшной смертью Ирины: «…Если бы Вы знали, как я боюсь разлуки! В этом отношении я конечно ненормальный человек: не от природы, а жизнь сделала такой. В Революцию, в 1920 г., за месяц до пайка у меня умерла в приюте младшая девочка и я насилу спасла от смерти Алю. <…> С тех пор я стала безумно бояться разлуки, чуть что – и тот старый леденящий ужас: а вдруг? Знаю все Ваши возражения, знаю, что Тшебово для детей, действительно, рай, знаю Вас и Ваше сердце, и пишу Вам все это только для того, чтобы Вы знали корень этой ненормальности…»

138

Цветаева М. Неизданное. Семья: История в письмах. С. 306–309.

139

Булгаков В. Ф. Как прожита жизнь. Воспоминания. РГАЛИ. Фонд 2226, оп. 1, ед. хр. 34. «Эту, и только эту, фразу, – объясняет B. Ф. Булгаков, – я совершенно случайно прочел в одном письме Сергея Яковлевича к Марине Ивановне, подняв это письмо на полу в кладовой чужой квартиры, откуда я должен был, по просьбе Эфронов, тогда уже переехавших в Париж, выслать им из Чехии чемодан с их вещами». Далее ссылки: фамилия автора и номер листа.

140

Это было время, когда она «безумно» увлекалась вязанием и обвязывала шарфами семью и знакомых.

141

Косвенное подтверждение я вижу в том, что адресат стихотворения назван на «вы» с маленькой буквы. В стихах, обращенных к конкретному лицу, Цветаева обычно писала «Вы» с большой (см. стихи к C. Я. Эфрону, П. Я. Эфрону, О. Э. Мандельштаму, циклы «Подруга» и «Комедьянт»).

142

Звено. 1925. № 129. 20 июля; № 116. 20 апр.

143

Слоним М. Десять лет русской литературы // Воля России. 1927. № 10. С. 75.

144

Звено. 1925. № 124. 15 июня.

145

Последние новости. 1932. № 4159. 11 авг. С. 3.

146

Булгаков В. Ф. Как прожита жизнь. Л. 51. Следующие цитаты из этих воспоминаний: л. 48, 56.

147

Эта и следующая цитаты из воспоминаний Г. И. Альтшуллера по: Altschuller Gregory I. M. D. Marina Tsvetayeva: A Physician's Memoir // SUN. Vol. IV. Number 3: Winter 1979/1980. P. 118–120.

148

Цветаева М. Неизданное. Семья: История в письмах. С. 315.

149

Письмо ко мне В. А. Трайл (Гучковой, по первому мужу Сувчинской) от 19 августа 1981 г.

150

Письмо О. Е. Колбасиной-Черновой к Л. Е. Чириковой от конца ноября 1925 г. Цитирую по копии, подаренной мне адресатом.

151

Из письма ко мне В. А. Трайл от 6 декабря 1979 г.: «Легла, было. В воспоминаниях. Увидела мое первое посещение Марины. Она кормила грудью Мура. У него была такая громадная голова (с лицом), что я подумала: „Марина кормит грудью Сувчинского, чрезвычайно уменьшенного“. Сувчинский был очень большого роста с соответственно большим лицом. А по цвету оба (Мур и Сувч.) были одинаковы».

152

Автор памятника Крысолову в Гаммельне, не зная поэмы Цветаевой, по-цветаевски трактует легенду об уводящем детей из города Крысолове: он поставил скульптурную группу над водой, а Крысолова изобразил романтическим Музыкантом, влекущимся за звуками своей музыки.

153

Письмо С. Я. Эфрона В. Ф. Булгакову от 31 декабря 1925 г. – 2 января 1926 г. РГАЛИ. Фонд 2226, оп. 1, ед. хр. 1253. Далее ссылки: фамилия адресата и дата.

154

Письмо ко мне от 15 сентября 1981 г.

155

Последние новости. 1925. № 1704. 12 нояб.; № 1705. 13 нояб.; № 1706. 14 нояб.; № 1710. 19 нояб.; 1926. № 1758. 14 янв.

156

От названия литературно-критического журнала Российской Ассоциации пролетарских писателей «На посту» (Москва, 1923—1925).

157

Письма от 9 февраля и 4 марта 1926 г.

158

Иоанн (Д. А. Шаховской), архиепископ. Биография юности. Париж: ИМКА-Пресс, 1977. С. 207.

159

Последние новости. 1926. № 1778. 3 февр. С. 3.

160

Эфрон не преувеличивал успеха вечера. Вот как писал о вечере в берлинской газете «Руль» (1926. № 1580. 12 февр.) Модест Гофман, подписавший заметку инициалами М. Г.: «…Еще недавно считавшаяся среди вторых имен, полуимен современной поэзии, Марина Цветаева стала за последнее время не только одним из самых крупных имен, но бесспорно самым крупным именем. Ее вечер является лишним подтверждением ее мгновенно выросшей популярности, ее модности: за четыре года в Париже мне еще не удавалось увидеть такого множества народу, такой толпы, которая пришла бы послушать современного поэта; еще задолго до начала вечера не только большое помещение капеллы и хоры были переполнены, но и в проходах происходила такая давка, что невозможно было продвигаться… Она читала и старые стихи из „Лебединого Стана“ (стихи, написанные в Москве в 1917–1922 гг.) и новые…»

161

Иоанн (Д. А. Шаховской), архиепископ. Указ. изд. С. 211.

162

Благонамеренный. Брюссель, 1926. № 1. С. 169.

163

Статья была завершена. 24 марта 1926 г. Цветаева сообщала из Лондона А. А. Тесковой: «Написала здесь большую статью. Писала неделю, дома бы писала 1½ месяца». И в «Ответе на анкету», перечисляя свои прозаические работы, она упоминает: «"Проза поэта (Мой ответ Осипу Мандельштаму)", 1926, имеет появиться в „Современных Записках“». Не появилась – редакции отказались печатать цветаевскую «отповедь» Мандельштаму; возможно, беловая рукопись исчезла где-то в недрах редакции.

Привожу слова А. С. Эфрон дословно, как я тогда же их записала: «Статьи о Мандельштаме нет. Это даже не черновик, а какие-то самые первые отрывочные наброски. Даже я, которая читаю мамины черновики свободно, здесь многое с трудом расшифровываю. Некоторые слова обозначены просто первой буквой. Человек второпях записывал первые впечатления и первые мысли при чтении „Шума времени“. Я это еще не расшифровала. Это не выражает отношения Цветаевой к Мандельштаму вообще. Она недовольна „Шумом“: что-то на тему „продался большевикам“, это ее возмущает. Мандельштам позволил себе усмехнуться по поводу каких-то людей, не друзей даже, а десятистепенных знакомых. И Цветаева возмущается этим. Кажется, речь идет о каком-то ротмистре и его больной сестре, за которой он ухаживает. Цветаева негодует, как Мандельштам может себе позволить даже не насмехаться, а просто подсмеиваться над ними. Они, мол, к тебе так-то и так-то, они для тебя то-то, а ты вот как…»

164

Переписывая «Перекоп» перед отъездом в СССР, Цветаева заметила: «NB! А может быть – хорошо, что мой Перекоп кончается победой: так эта победа – не кончается». В этой связи стоит упомянуть, что Цветаева обратила особое внимание на главку 16 поэмы В. Маяковского «Хорошо!» – момент окончательного поражения, когда Добровольческая армия во главе с генералом Врангелем покидает Россию:

В «Искусстве при свете Совести» Цветаева назвала эти стихи «бессмертными строками». Говоря о «состоянии творчества», она писала: «…вот Маяковский поэта в себе не превозмог [выделено мною. – В. Ш.] и получился революционнейшим из поэтов воздвигнутый памятник добровольческому вождю…»

165

Голос минувшего на чужой стороне. Париж, 1926. № 4. С. 259 и далее.

166

Возрождение. 1926. № 337. 5 мая. С. 2.

167

Возрождение. 1926. № 338. 6 мая. С. 3.

168

Последние новости. 1926. № 1863. 29 апр. С. 2–3.

169

Там же. 1926. № 1765. 21 янв. С. 3.

170

Цитаты – из статей Георгия Адамовича в еженедельнике «Звено»: 1924. № 88. 6 окт. С. 2; 1925. № 116. 20 апр. С. 2; № 152. 28 дек. С. 2; 1926. № 170. 2 мая. С. 2. Прошли десятилетия. В статье «Несколько слов о Марине Цветаевой» в газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк, 1957. 9 июня. С. 8) Адамович повторил свои определения двадцати– и тридцатилетней давности: «истерическое многословие», «кликушечья, клиническая болтовня», «бред, густо приправленный безвкусицей», «вороха словесного мусора»… Адамович упрекает Цветаеву даже в том, что она «кипятила молоко и варила суп с карандашом и блокнотом в руках».

171

Так назвал критик В. Варшавский поколение «эмигрантских сыновей», которые попали в эмиграцию детьми или подростками и здесь начинали литературную жизнь. См.: Варшавский В. С. Незамеченное поколение. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956.

172

Новый дом. Париж, 1926. № 1. С. 36, 37, 39.

173

В. Н. Среди молодых поэтов // Дни. 1926. № 1156. 11 нояб. С. 1.

174

Хроника литературы и искусства. Цех Поэтов // Звено. 1923. № 43. 26 нояб. С. 3.

175

Звено. 1923. № 5. 5 марта. С. 2.

176

Федра и Ариадна – героини античности, больше других вызывавшие творческий интерес Цветаевой. Отсюда – «Всего Расина» как автора знаменитой трагедии «Федра». Менее очевидно «Всего Шекспира», однако пятая строфа обращает читателя к его «Зимней сказке», героиню которой зовут Утрата. Цветаева отказывается отождествить себя с Ариадной, навсегда оставленной Тезеем на «жертвенном» острове Наксос, и предпочитает быть шекспировской Утратой:

возможно потому, что это имя таит надежду: в конце сказки Утрата возвращается в отчий дом. «Разрыв» прямо отсылает нас к сборнику Пастернака «Темы и вариации», под непосредственным ударом которого писались стихи конца февраля-марта 1923 г.: так озаглавлен один из его разделов. К сожалению, мне не удалось найти источник цитаты «Всё плакали, и если кровь болит…/ Всё плакали, и если в розах – змеи…». Возможно, это автоцитата или даже не цитата. Отмечу, что в трагедии «Ариадна», над которой Цветаева начала вскоре работать, слова «кровь» и «розы» употреблены в значениях, близких этим стихам («кровь помнит», «розы станут прахом» и т. п.).

177

Осенью 1982 г. в Москве на Первых Цветаевских чтениях на Таганке профессор Е. Б. Тагер рассказал следующее. В 1930 г. Пастернак в Госиздате читал «Спекторского». После чтения Е. Б. Тагер спросил его: «Мария Ильина – Цветаева?» Пастернак ответил: «Цветаева и Вера Ильина» (Вера Васильевна Ильина, по мужу Буданцева, поэтесса, детская писательница). По возвращении Цветаевой в СССР на экземпляре «Спекторского», принадлежавшем Тагерам, она сделала пометки, свидетельствующие о том, что она знала, что послужила прототипом Марии Ильиной. В частности, рядом с описанием квартиры Марии отметила: «Похоже на мой Борисоглебский».

178

Дискуссия о поэзии была организована Всероссийским союзом пролетарских писателей в процессе подготовки к Первому съезду советских писателей и проходила в Москве 10, 12 и 13 декабря 1931 г. Цветаева могла прочесть о ней в «Литературной газете» за 18 декабря 1931 г. или, что более вероятно, в «Откликах» Сизифа (Г. Адамовича) в парижских «Последних новостях» за 24 декабря того же года. О внутренней эволюции Б. Пастернака и его отношении к революции, современности и советской власти см. кн.: Флейшман Л. Борис Пастернак в двадцатые годы. München: Wilhelm Fink Verlag, 1981; Флейшман Л. Борис Пастернак в тридцатые годы. Jerusalem: The Magnes Press; The Hebrew University, 1984.

179

См. кн. Надежды Мандельштам «Воспоминания» и «Вторая книга».

180

Цитирую по предисловию Е. Н. Федотовой к Письмам М. Цветаевой к Г. П. Федотову: Новый журнал. Нью-Йорк, 1961. № 63. С. 164.

181

Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Кн. 3, 4. С. 437.

182

Письмо от 6 июля 1935 г. Хранится в Русском архиве в Лидсе (Англия). Цитирую с любезного разрешения д-ра Р. Дэвиса.

183

См.: Пастернак Б., Цветаева М., Рильке Р. М. Письма лета 1926 года / Подгот. текстов, сост., предисл., пер., коммент. К. М. Азадовского, Е. Б. Пастернака, Е. В. Пастернак. М.: Книга, 1990.

184

От 21 июля 1926 г. Упоминаемый в письме доктор 3. И. Завазал занимался в чехословацком Министерстве иностранных дел вопросами русской эмиграции.

185

По свидетельству С. И. Липкина, присутствовавшего на таком чтении в Москве в квартире В. К. Звягинцевой осенью 1940 г. Это утверждение как будто противоречит словам Цветаевой из письма Пастернаку от 9 февраля 1927 г.: «Стих о тебе и мне – начало „Попытки комнаты“… – по которым можно думать, что поэма началась с мыслей о комнате, где она когда-нибудь встретится с Пастернаком. Но Цветаева продолжает: – оказался стихом о нем и мне, каждая строка. Произошла любопытная подмена: стих писался в дни моего крайнего сосредоточения на нем, а направлен был – сознанием и волей – к тебе». И хотя дальше Цветаева пишет, что она «не собиралась!» к Рильке, подмена одного адресата другим связана с тем, что во время работы над поэмой она думала о встрече с ними обоими, втроем.

186

Маяковский В. Полн. собр. соч. В 13 т. Т. 12. С. 358. Вот обращение Цветаевой к Маяковскому, напечатанное в газете «Евразия» 24 ноября 1928 г.

МАЯКОВСКОМУ

28 апреля 1922 г. накануне моего отъезда из России, рано утром, на совершенно пустом Кузнецком я встретила Маяковского.

– Ну-с, Маяковский, что же передать от Вас Европе?

– Что правда – здесь.

7-го ноября 1928 г., поздним вечером, выходя из Cafe Voltaire, я на вопрос:

– Что же скажете о России после чтения Маяковского? не задумываясь ответила: – Что сила – там.

Марина Цветаева.

Цветаева лишь констатирует, что сила – в Советской России, видя ее воплощение в только что прослушанных стихах Маяковского. Это должно быть очевидно всем, кто был способен трезво оценивать ситуацию, но в эмиграции многие предпочитали обольщать себя надеждами. Они не захотели понять, что Цветаева противопоставляет правду – силе. Маяковский утверждает, что правда – в Советской России, Цветаева возражает, что там – сила. Восхищаясь Маяковским, она не принимает его правды. Как бы опровергая тех, кто неверно истолковал ее обращение к Маяковскому, она в 1932 г. в «Искусстве при свете Совести» сказала: «Когда же мы, наконец, перестанем принимать силу за правду…»

187

Ходасевич В. О Маяковском // Возрождение. 1930. 24 апр. (В. В. Маяковский застрелился 14 апреля.)

188

Этого «клял» – проклинал, кажется, никто не заметил. – В. Ш.

189

Подготовив книгу «После России», Цветаева писала о ней Пастернаку: «Даю ее как последнюю лирическую, знаю, что последнюю. Без грусти … Лирика (смеюсь, – точно поэмы не лирика!)».

190

Воспоминания о Марине Цветаевой. М.: Сов. писатель, 1992. С. 345.

191

15 июля 1929 г. Цветаева в письме просила Андроникову познакомить ее с племянником близкой царице фрейлины А. А. Вырубовой: «Я сейчас собираю материал для одной большой вещи – мне нужно все знать о Государыне А<лександре> Ф<едоровне> – м. б. он может указать мне иностранные источники, которых я не знаю, м. б. живо что-нибудь из устных рассказов Вырубовой. М. б. я ошибаюсь и он совсем далек? Но тогда – общественные настроения тех дней (коронация, Ходынка, японская война) – он ведь уже был взрослым? (Я росла за-границей и японскую войну помню из немецкой школы: не то) … Кто еще может знать? (О молодой Государыне)».

192

Цветаева имеет в виду «Манифест» Николая II о созыве Законодательной думы и предоставлении демократических свобод гражданам России.

193

Как косвенное подтверждение этой догадки приведу разговор с Н. Я. Мандельштам. Мы говорили об Осипе Мандельштаме и Н. Я. сказала, что ее утешает и поддерживает мысль о том, что после смерти она встретится с ним и уже никогда не расстанется. Но, добавила Н. Я., когда я однажды сказала об этом Ахматовой, она запротестовала: «Что вы, Наденька! На том свете не будет ни жен, ни мужей…», давая понять, что там с Мандельштамом будет она. Как и с другими поэтами…

194

Возрождение. 1937. № 4078. 15 мая. С. 9. Что сказал бы В. Ходасевич, если бы ему довелось прочесть это стихотворение в советских изданиях Марины Цветаевой: в «Избранных произведениях» (М.; Л., 1965. С. 281–283. Б-ка поэта. Больш. сер.) и семитомном Собрании сочинений (М., 1994. Т. 2. С. 281–283)? Здесь полемика доведена до брани – в ущерб «сказу» о Пушкине. Считаю необходимым обратить внимание на неправомерность и необоснованность изменения текста стихотворения «Бич жандармов, бог студентов…» в этих изданиях по сравнению с прижизненной публикацией в «Современных записках» (1937. № 63. С. 172). Советские составители добавили 25 строк, якобы «не пропущенных редакцией» «Современных записок». Нет никаких оснований утверждать это. Цветаева, внимательно, почти болезненно относившаяся к корректуре, постоянно жаловавшаяся на большие и мелкие «притеснения» редактора В. В. Руднева, ни разу не упомянула о вторжении редакторов в текст «Стихов к Пушкину». Зная ее характер и отношение к своим стихам, можно быть почти уверенным, что она скорее отказалась бы от публикации, чем позволила изъять из стихотворения 8(!) строф. Сравнивая тексты прижизненной и посмертной публикаций, легко убедиться, что «добавления» пошли во вред стихам: они мельчат тему, опускаясь на несвойственный Цветаевой уровень полемики. Можно предположить, что именно поэтому Цветаева отказалась от этих строф (кстати, написанных значительно позже основного текста) при первой публикации цикла. Между тем «новая» редакция стихов «Бич жандармов, бог студентов…» стала печататься как каноническая. На самом деле последней волей автора следует считать единственную прижизненную публикацию в «Современных записках».

195

Ходасевич В. Избранная проза. Нью-Йорк: Руссика, 1982. С. 188.

196

Письмо от 9 ноября 1981 г.

197

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – историк, политик, лидер партии кадетов; в Париже был главным редактором газеты «Последние новости». Руднев Вадим Викторович (1879–1940) – врач, член партии социалистов-революционеров, в 1917 г. был городским головой Москвы; в Париже был одним из организаторов и редакторов журнала «Современные записки».

198

Не снисхожу (фр.).

199

Последние новости. 1932. № 4297. 27 дек. С. 4.

200

Этот документ и следующие два письма хранятся в архиве Центра русской культуры Amherst College,USA.

201

178 На книге – пометка Цветаевой: «Хранить. МЦ». В настоящее время хранится в библиотеке Русского отдела Университета Женевы. Публикую с любезного разрешения профессора Жоржа Нива.

202

Цитируемые в настоящей главке работы С. Я. Эфрона можно найти в кн.: Эфрон С. Записки добровольца. [М.]: Возвращение, 1998.

203

Один из критиков отметил «полную откровенность и правдивость» этого очерка Сергея Эфрона.

204

В письме от 2 января 1926 г. Цветаева пишет: «М. б. в Россию придется вернуться [к этому слову она делает примечание: „В случае переворота, не иначе, конечно!“ – В. Ш.] (именно придется, – совсем не хочу!)…»

205

См. его кн.: Войцеховский С. Л. Трест. Воспоминания и документы. Лондон, Канада: Заря, 1974.

206

Очевидно, торгсин – торговля с иностранцами, магазины, скупавшие у граждан ценности и торговавшие на валюту.

207

«Я – беглец» (фр.).

208

У меня нет никаких иллюзий (фр.).

209

Пусть! (фр.)

210

Это письмо А.С.Эфрон, как и письма Маргариты Николаевны и Ирины Лебедевых к Владимиру Ивановичу Лебедеву из Франции в Америку за 1936–1939 гг. подарены мне И. В. Лебедевой (далее цитируются без ссылок).

211

Г. Адамович в газ. «Последние новости» 7 апр., 1938; В. Ходасевич в газ. «Возрождение» 25 марта, 1938.

212

Здесь и дальше архивные материалы и письма С. Е. Голлидэй цитирую по публикации: Катаева-Лыткина Н. И. Вновь «Повесть о Сонечке» // Театральная жизнь. 1989. № 9. С. 27.

213

Цитирую по имеющимся у меня копиям.

214

Цветаева М. Неизданное. Семья: История в письмах. С. 280.

215

Эта и следующая цитаты по кн.: Полякова С. [Не]закатные оны дни: Цветаева и Парнок. С. 123.

216

Iswolsky H. No Time to Grieve: An Autobiographical Journey. Philadelphia: Winchell, 1985. P. 199–200.

217

Из письма Ирины Лебедевой от 8 августа 1937 г. Ежемесячник «Наша родина», издававшийся в Париже Союзом друзей Советской родины, – воинственно пропагандистский просоветский журнал, в самых радужных и восторженных тонах освещавший жизнь «на родине». С. Я. Эфрон был постоянным сотрудником журнала; в частности, в номере первом (август 1937 г.), в котором за подписью «Аля» напечатано упоминаемое в этом письме эссе Ариадны Эфрон, помещена рецензия С. Я. Эфрона на советские фильмы «Юность поэта» и «Депутат Балтики», а в следующем (№ 2, сентябрь 1937 г.) – его некролог памяти погибшего в Испании комиссара Ф. Ф. Лидле (подписаны: «С. Я.»). Программа Союза друзей Советской родины рекламировалась как широкая культурно-просветительная, освещающая жизнь Советского Союза, с приглашением приезжающих в Париж советских деятелей и закрытыми просмотрами новых советских фильмов. Эссе «Али» называется «На родине» и написано от первого лица. Она пишет о своих чувствах: «Вот я иду по Красной площади, которую помню с детских лет, которую столько раз видела в актюалитэ [кинохроника. – В. Ш.] парижских кинематографов. Живая я, на живой Красной площади!» Это понятно каждому, кто пережил нечто подобное. Как и ее стремление увидеть как можно больше: «В течение первых дней я кажется только и делала, что бегала по улицам и смотрела, смотрела, смотрела, никак не могла наглядеться, да и не нагляделась и по сей день. Каталась в метро, в троллейбусах и автобусах, в трамваях и такси, глядела из окон, глядела в окна, покупала сегодняшнюю «Правду», сегодняшние «Известия», забегала в магазины, прислушивалась к русской речи, приглядывалась к русским лицам…» На ее взгляд новоприехавшей, в Москве всё прекрасно: русские люди, их разговоры, красные платочки на головах женщин, в «нечеловеческий рост» портрет Пушкина на Ленинском музее, «великолепные гастрономические магазины <…> и количество покупателей в них» и многое, многое другое – всё! Аля идет в Вахтанговский театр на спектакль, который они с Цветаевой видели в 1922 г., незадолго до эмиграции – «Принцессу Турандот»: «самую свою старую театральную знакомую». Но сам спектакль ее не интересует, она с восторгом рассказывает о том, что зал был полон метростроевцев («Мы всей бригадой собрались – а вот там – Тонина бригада, а левее – Ванькина», – объясняет ей соседка) и как тонко они понимали и обсуждали между собой пьесу.

Возможно, всё примерно так и было на молодой, соответственно настроенный и очень поверхностный взгляд Ариадны Эфрон 1937 г.; вглядываться и вдумываться она пока не могла и, может быть, не хотела. Процитирую ту часть текста, на которую Цветаева отреагировала так болезненно: «Вот уже четыре месяца, как я живу и работаю в Москве. Вот уже четыре месяца, как на моих глазах живет и трудится Москва. Эти четыре месяца научили меня большему, чем годы, проведенные мной за границами Советского Союза.

На моих глазах Москва провожала Марию Ильиничну Ульянову, сестру и друга Владимира Ильича. На моих глазах Москва встречала полярников, шла навстречу детям героической Испании, принимала трудовой первомайский и физкультурный молодежный парады. На моих глазах Москва наградила участников строительства канала Москва – Волга.

На моих глазах Москва расправилась с изменой.

Великая Москва, сердце великой страны! Как я счастлива, что я здесь! И как великолепно сознание, что столько пройдено и что все – впереди! В моих руках [в журнале опечатка: в рудах. – В. Ш.] мой сегодняшний день, в моих руках – мое завтра, и еще много-много-много, бесконечно много радостных «завтра»…» Эссе кончалось стихами:

Сегодня, когда мы знаем «завтра» и «послезавтра» Ариадны Эфрон, ее эссе звучит особенно трагично.

218

Лосская В. Марина Цветаева в жизни. М.: Культура и традиция, 1992. С. 194.

219

Генерал Н. В. Скоблин (1894–1937) и его жена известная певица Надежда Плевицкая (1884–1941) принимали участие в похищении генерала Е. К. Миллера 22 сентября 1937 г. На другой день Скоблин исчез. Плевицкая была арестована и приговорена французским судом к 15 годам тюрьмы, где и скончалась через четыре года. Озуар ла-Феррьер – дачный поселок под Парижем, где у Скоблиных был дом.

220

Возрождение. 1937. № 4103. 29 окт. С. 5.

221

Это совсем не произвело на него впечатления (фр.).

222

М. Н. Лебедева, очевидно, имеет в виду заметку в «Последних новостях» (№ 6056. 24 окт. С. 1) за подписью « – евъ» «Где С. Я. Эфрон?»:

«В течение последних дней в Париже распространились слухи, что вслед за таинственным отъездом Н. Н. и Н. А. Клепининых, покинул Париж также и б<ывший> евразиец С. Я. Эфрон, перешедший несколько лет тому назад на советскую платформу и вступивший в „Союз возвращения на родину“. Говорилось, будто Эфрон покинул Францию не один, а с женой, известной писательницей и поэтессой М. И. Цветаевой.

Чтобы проверить все эти слухи, наш сотрудник съездил вчера в Ванв, где последнее время проживали М. И. Цветаева и С. Я. Эфрон. М. И. Цветаева по-прежнему пребывает в Ванв и никуда не уезжала.

– Дней двенадцать тому назад, – сообщила нам М. И. Цветаева, – муж мой, экстренно собравшись, покинул нашу квартиру в Ванв, сказав мне, что уезжает в Испанию. С тех пор никаких известий о нем я не имею. Его советские симпатии известны мне, конечно, как и всем, кто с мужем встречался. Его близкое участие во всем, что касалось испанских дел (как известно, «Союз возвращения на родину» отправил в Испанию немалое количество русских добровольцев), мне также было известно. Занимался ли он еще какой-нибудь политической деятельностью, и какой именно, – не знаю.

22 октября, около семи часов утра, ко мне явились четыре инспектора полиции и произвели продолжительный обыск, захватив в комнате мужа его бумаги и личную переписку. Затем я была приглашена в сюртэ насиональ, где в течение многих часов меня допрашивали. Ничего нового о муже я сообщить не могла».

Первая информация «Политическое убийство в Лозанне», в которой имя Игнатия Рейсса еще отсутствовало, так как личность убитого была опознана по поддельному паспорту, появилась в «Последних новостях» 7 сентября 1937 г. (№ 6009. С. 1, 3). Начиная с 24 сентября того же года (№ 6026) газета из номера в номер печатала материалы, связанные с исчезновением генерала Е. К. Миллера, а затем с событиями в «Союзе возвращенцев». Бо`льшая часть их подписана инициалами Н. П. В. Впервые предположение о связи «возвращенцев» с убийством Рейсса и похищением генерала Миллера появилось в «Последних новостях» 7 октября (№ 6039).

223

Цветаева М. Где мой дом? Стихи к Чехии. Документы, письма, фотографии. М.: Дом-музей Марины Цветаевой. С. 85 (далее письма А. А. Тесковой к М. И. Цветаевой цитируются по этому изданию).

224

Этот факт, по просьбе А. С. Головиной сообщенный мне Н. В. Резниковой, подтвердила и И. В. Лебедева.

225

Научная публикация рукописного наследия М. И. Цветаевой началась в серии «Неизданное» в 1997 г. Серия рассчитана на восемь томов.

226

Речь идет о скульптурной группе Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», сделанной для Всемирной выставки в Париже.

227

Письмо от 23 июня 1937 г.

228

Цветаева М. Где мой дом? С. 85.

229

Поэзия. Альманах. М., 1981. № 30. С. 138. Оригинал по-французски. По сообщению публикатора Е. Б. Коркиной, эта запись «для следующего раза» сделана Цветаевой в черновой тетради 30 марта 1936 г. и связана с решением расстаться с неоконченной поэмой «Певица».

230

Выделено мною. – В. Ш.

231

Так его и перевел Василий Комаровский в 1903 году.

232

Russian Literature. С. 351.

233

Очевидно, Цветаева имеет в виду палубу, мысленно она переводит с французского, где мост и палуба могут обозначаться одинаково – «pont».

234

Известия. 1939. № 140. 18 июня.

235

Последние новости. 1937. № 6052. 20 окт. С. 2.

236

Последние новости. 1937. № 6056. 24 окт. С. 2.

237

Вестник русского христианского движения. 1979. № 128. С. 179. В более поздних воспоминаниях Д. Сеземан смягчил эти слова.

238

Львова С. Н. «…Тогда жили страшной жизнью» // Болшево. Альманах. М., 1992. С. 257 (далее без ссылок).

239

РГАЛИ. Фонд 1190, оп. 3, ед. хр. 32. Эта запись из тетради М. И. Цветаевой цитировалась в различных изданиях – с купюрами и значительными разночтениями. Я привожу ее полностью по имеющейся у меня ксерокопии с оригинала.

240

Не об этом ли свидетельствует факт, что советский паспорт С. Я. Эфрона датирован 16 октября 1937 года и, очевидно, был вручен ему в день приезда, а Цветаева ждала паспорта два месяца?

241

Хенкин К. Охотник вверх ногами. Frankfurt/Main: Посев [1980]. С. 118.

242

Цветаева М. Неизданное. Записные книжки. В 2 т. Т. 2. С. 516.

243

Материалы дела С. Я. Эфрона и его подельников из архива НКВД-КГБ я цитирую по публикациям: Фейнберг М., Клюкин Ю. Дело Сергея Эфрона // Столица. 1992. № 38. С. 56–62; № 39. С. 56–62; Шенталинский В. Марина, Ариадна, Сергей // Новый мир. 1997. № 4. С. 160–190; Кудрова И. Гибель Марины Цветаевой. М.: Независимая газета, 1995.

244

Бунаков-Фондаминский в протоколе превратился в двух человек: Бунакова и Фундаминского.

245

Верное наблюдение. Мой брат – большой любитель и знаток русской поэзии, на девять лет моложе Липкина, мало знал Мандельштама и совсем не знал Цветаеву. Для его сверстников современная поэзия начиналась Маяковским и Пастернаком. Мое поколение, родившееся в начале 30-х годов, уже почти не слышало и о Мандельштаме. О Цветаевой я узнала случайно: в 1955 году поэтесса 3. К. Шишова дала нам с подругой «Версты».

246

Известия. 1939. № 28. 4 февр. С. 4.

247

РГАЛИ. Фонд 2440 (В. Н. Яхонтов и Е. Е. Попова). Попова Е. Владимир Яхонтов. Описание жизни и творчества. Оп. 1, ед. хр. 61, л. 172, 174.

248

Письмо к Н. А. Табидзе от 20 марта 1942 г. (Литературная Грузия. 1966. № 1. С. 88).

249

Правда. 1937. № 175. 27 июня. С. 3.

«Свыше 10 тыс. руб. в месяц получают 14 авторов.

От 6 до 10 тысяч руб. – 11 человек.

От 2 до 3 тысяч руб. – 39 человек.

От 1 до 2 тысяч руб. – 114 человек.

От 500 до 1 тысячи руб. – 137 человек.

До 500 руб. – около 4000 человек».

250

С Татьяной Николаевной Кваниной я встречалась в Москве в 1975–1977 гг. Разговоры о Цветаевой, те несколько писем, которые Татьяна Николаевна позволила мне прочесть и переписать, помогли мне тогда реально ощутить положение Цветаевой в предвоенной Москве. Я пользуюсь записанными мной рассказами Т. Н. Кваниной и цитирую письма по копиям, сделанным тогда с оригиналов. Исключения оговариваются.

251

Новый мир. 1977. № 1. С. 89.

252

Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 2. Париж: ИМКА-Пресс, 1980. С. 373.

253

Обе цитаты: Встречи с прошлым. Вып. 3. М.: Сов. Россия, 1978. С. 415, 397.

254

Ахматова А. Соч. Т. 2. Мюнхен: Межд. лит. содружество, 1968. С. 330.

255

Мочалова О. Литературные встречи. Воспоминания. 1956. С. 43–44. Эту фразу я цитирую по имеющейся у меня авторской машинописи.

256

И мой пепел будет жарче, чем их жизнь (фр).

257

Обе цитаты: Встречи с прошлым. Вып. 3. С. 415, 402. В беседе с Н. Струве в Париже (1965 г.) Ахматова сказала: «У нас сейчас страшно увлекаются Цветаевой, но я считаю, что это отчасти потому, что у нас совершенно не знают Белого, а у Цветаевой очень много от Белого» (Ахматова А. Соч. Т. 2. С. 342).

258

Белкина М. Скрещение судеб. М.: Благовест; Рудомино, 1992. С. 223.

259

Цыбулевский А. Русские переводы поэм Важа Пшавела (проблемы, практика, перспектива). Тбилиси: Мецниереба, 1974. С. 6.

260

РГАЛИ. Фонд 2530, оп. 1, ед. хр. 213. Здесь же хранится письмо В. В. Гольцева по поводу перевода Цветаевой (оп. 1, ед. хр. 1). Приведу его полностью.

«В Гослитиздат, С. В. Евгенову

М. И. Цветаева, будучи настоящим мастером поэтического слова, к сожалению, многого не уловила в поэме Важа Пшавела «Этери». Вещь не пришлась ей по душе и это сказалось на работе. Как человек очень добросовестный она постаралась «исправить» авторский текст и потратила на это много лишнего времени. Но многое она сделала напрасно. Многие ее ремарки (сделанные красным карандашом в подстрочнике) не убедительны. В итоге она намучилась, делая совершенно непроизводительную работу. «Исправления» авторского текста, с которым следовало бы обращаться менее вольно, отвлекали ее в сторону. Есть в переводе много очень хороших мест. Считаю, что его можно принять и даже оплатить, но предупредить М. И. Цветаеву о необходимости внести целый ряд исправлений. И в тексте перевода и в подстрочнике я сделал много пометок простым карандашом. Прошу ознакомиться с материалом.

Подстрочник оказался вовсе не так плох. Некоторые поправки Е. Д. Гогоберидзе оказались несущественными, а некоторые даже лишними. Сама поэма несколько путаная, но ее отрицательные стороны, по-моему, преувеличены. В ней много интересного.

II.VI.40

В. Гольцев».

261

Татьяна Николаевна показывала мне это ожерелье: таких крупных черно-оранжевых кораллов «бочонком» я больше никогда не видела. Т. Н. рассказала, что, когда Марина Ивановна ушла, она сняла ожерелье и пересчитала бусины: к ее ужасу их было тринадцать! Она сняла одну и выбросила, а потом огорчалась: ведь могла бы сделать себе кольцо или просто сохранить камень...

262

Белкина М. Указ. изд. С. 220.

263

Там же. С. 183.

264

Там же. С. 203.

265

«Отзыв о сборнике стихов Марины Цветаевой» хранится в фонде К. Л. Зелинского в РГАЛИ (Фонд 1604, оп. 1, ед. хр. 151, л. 1а-7). Рецензия датирована: 19 ноября 1940 г.

266

Из рукописи в 2862 строки! В начале рецензии Зелинский подсчитал количество строк.

267

Эфрон Г. Письма. Калининград (Моск. обл.), 1995. С. 209. Дальше ссылки: Эфрон Г. С. Был, как полагается в издательствах, и второй отзыв на Сборник Цветаевой – профессора Л. И. Тимофеева; с его слов мне говорил об этом отзыве В. Д. Дувакин. М. Белкина, со слов самого Л. И. Тимофеева, пишет, что он «только советовал убрать кое-какие стихи, которые тогда были непроходимы, что-то советовал переделать, перекомпоновать»; с поправками, считал он, «книга может быть издана» (Белкина М. Указ. изд. С. 239).

268

Мирлэ М. Безмятежное созерцание. (Рец. на журн. «30 дней» № 3, 1941 г.) // Известия. 1941. № 125. 29 мая. С. 4.

269

Пастернак Б. Второе рождение. Письма к 3. Н. Пастернак. Пастернак 3. Н. Воспоминания. М.: ГРИТ, 1993. С. 180. Письмо датировано: «10.IX.41 г. утром». Здесь перечислены пианист профессор Московской консерватории Г. Г. Нейгауз, философ профессор В. Ф. Асмус, литературовед и переводчик Н. Н. Вильям-Вильмонт, поэт Н. Н. Асеев.

270

Malchance (фр) – неудача.

271

З. М. Ширкевич.

272

Либединская Л. Зеленая лампа. Воспоминания. М.: Сов. писатель, 1966. С. 131–132.

273

Правда. 1941. № 176. 27 июня. С. 6.

274

Мур имеет в виду Советский Союз.

275

Эфрон Г. Указ. изд. С. 96. (далее цитаты из писем и дневников Георгия Эфрона даются по этой книге без ссылок).

276

Болшево. Альманах. С. 275. Очевидно, речь идет об «отлично» и «хорошо»: «пятерки» и «четверки» появились позже.

277

МОПР – Международная организация помощи борцам революции. В нее вовлекали граждан всех возрастов, чтобы собирать с них членские взносы. Существовал знак МОПРа: рабочие руки, пытающиеся раздвинуть тюремную решетку. Членство в МОПР было одной из форм «общественной деятельности» и проявлением солидарности с властью.

278

Кванина Т. Так было // Воспоминания о Марине Цветаевой. М.: Сов. писатель, 1992. С. 474–475.

279

Выпущенные из тюрем (фр).

280

Два письма Г. Эфрона из армии хранятся в частных руках. Я цитирую их без разрешения владельцев.

281

Там же.

282

Противовоздушная химическая оборона. Такие занятия были обязательны для всех граждан.

283

Чуковская Л. Предсмертие // Воспоминания о Марине Цветаевой. С. 538 (далее по этому изданию).

284

Ивинская О. В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком. Paris: Fayard, 1978. С. 180.

285

Пастернак Б. Второе рождение. Письма к 3. Н. Пастернак. Пастернак 3. Н. Воспоминания. С. 180, 452.

286

Гладков А. Встречи с Пастернаком. Париж: ИМКА-Пресс, 1973. С. 53. Разговор происходил 20 февраля 1942 г.

287

Литературная Грузия. 1966. № 1. С. 88.

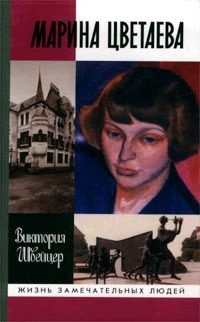

Автор книги - Виктория Швейцер

Виктория Александровна Швейцер, родилась в Москве, окончила филологический факультет МГУ.

Литературовед Виктория Швейцер уже больше 30 лет живет в США в городе Амхерст (штат Массачусетс), ведет семинары по русской литературе в одном из частных колледжей. Книга Швейцер «Быт и бытие Марины Цветаевой», увидевшая свет в 1988 году в парижском издательстве «Синтексис», была переведена на четыре иностранных языка и почти сразу попала в пятерку бестселлеров в жанре нон-фикшн на страницах The New York Review of Books. В 2003 году книга Швейцер была ...