Онлайн книга

Примечания книги

1

Первые рецензии политологов можно найти в: Life Sciences. 1984. No. 2. P. 204–213 и работе Глендона Шуберта [Schubert, 1986].

2

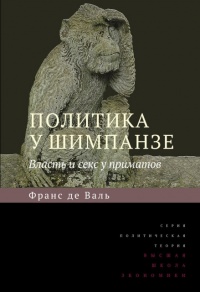

Журналисты использовали описание борьбы за власть в зоопарке Арнема в политических целях, сравнивая национальных политиков с Никки, Лёйтом и Йеруном. Эта тенденция особенно явно обнаружилась во французских СМИ после того, как издательство Editions du Rocher решило в 1987 г. поместить на обложку «Политики шимпанзе» изображение Франсуа Миттерана и Жака Ширака вместе с ухмыляющейся шимпанзе между ними. Эта неуважительная обложка больше высмеивала политиков, а не возвышала обезьян. Примерно так же смысл книги был затемнен и заглавием немецкого издания, вышедшего в 1983 г. в издательстве Harnack Verlag – Unsere haarigen Vettern («Наши волосатые кузены»). Эти маркетинговые решения упустили главную мысль книги, которая нацелена не на высмеивание политических лидеров или обезьян, а на выявление фундаментальных сходств между ними, а потому и на то, чтобы заставить людей задуматься о своем собственном поведении.

3

Считается, что именно Хейни Хедигер, швейцарский зоолог и этолог, является основателем зообиологии, дисциплины, стремящейся понять базовые потребности животных в неволе, чтобы создать условия, в которых сможет проявиться типичное для данного вида поведение. Современные зоопарки отказались от содержания максимального количества разных видов и перешли к содержанию немногих видов в более просторных вольерах. Экспозиция шимпанзе в зоопарке Арнема представляет собой одну из вех на этом длинном пути от обезьян, содержащихся в маленьких клетках или дрессируемых для «представлений», к обезьянам, живущим в натуралистических вольерах. Этот процесс проходит как раз в то время, когда обезьянам в дикой природе грозит такая опасность, что некоторые популяции сегодня живут в убежищах под защитой людей, предоставляющих им ветеринарную помощь. Таким образом, жизнь в природной среде начинает напоминать жизнь в передовых зоопарках.

4

Сходство между шимпанзе Арнема и дикими шимпанзе особенно ярко прослеживается в исследованиях Тошисады Нишиды, которые проводились в горах Махале (Танзания). Основные понятия нашего анализа (разделяющие вмешательства, поведение, направленное в сторону, и стратегии властных коалиций) оказались полезными для понимания иерархических переворотов у диких шимпанзе Махале [Nishida, Hosaka, 1996]. Впечатляющие параллели проводит также Кристофер Беем [Boehm, 1994], сравнивший миротворческие интервенции у шимпанзе Национального парка Гомбе и у шимпанзе в зоопарке Арнема.

Эти сравнения фокусировались в основном на поведении самцов. Но если брать самок, вариативность разных сообществ шимпанзе будет выше. Видимо, самки Арнема отличаются от своих диких сородичей тем, что они одновременно более общительны и более влиятельны в политическом отношении [de Waal, 1994].

5

Гипотеза социального интеллекта разрабатывалась в 1950-1960-х годах. Гансом Куммером и Алисон Джолли. В зоопарке Цюриха (Швейцария) Куммер наблюдал за тем, как самки гамадрилов привлекают взрослого самца против самки-соперницы. Агрессорша мечется между самцом и своей противницей, демонстрируя свой зад ему и громко угрожая ей. Такое поведение получило название «gesicherte Drohung» или «защищенной угрозы» [Kummer, 1957]. Это было первое доказательство того, что приматы не просто присоединяются друг к другу в агрессивных стычках, но и, судя по всему, активно рекрутируют группу поддержки. Куммер [Kummer, 1971, p. 36] объяснил значительную сложность этого процесса так:

Переходя с большой скоростью от одного контекста к другому, отдельный примат постоянно адаптируется к столь же разнообразным действиям членов группы, его окружающих. Такое общество требует двух качеств от своих членов: высокоразвитой способности ослаблять или подавлять свои собственные мотивации в зависимости от того, что запрещает или позволяет ситуация; а также способности оценивать сложные социальные ситуации, т. е. отвечать не на отдельные социальные стимулы, а на все социальное поле.

Мысль о том, что эволюция интеллекта приматов осуществлялась под давлением социальной, а не физической среды, в наиболее полном виде была проработана Джолли [Jolly, 1966]. Ник Хамфри [Humphrey, 1976] также предположил наличие связи между социальной сложностью и интеллектом приматов, противопоставив решения социальных и технических проблем даже в большей степени, чем Джолли.

Когда я начал в 1975 г. свои исследования в Арнеме, я был хорошо знаком с идеями Куммера и уже тогда был большим ценителем его работ. Меня, как и его, волновали тактические ходы приматов, нацеленные на выпрашивание у других поддержки и ее получение. Ранее я изучал такое поведение у длиннохвостых макак под руководством Яна ван Хоффа в Университете Утрехта. Шимпанзе Арнема продемонстрировали намного большую вариативность тактик, что настолько впечатлило и озадачило меня, что вскоре я стал читать Николло Макиавелли, надеясь найти у него вдохновляющие идеи. Но даже если я могу взять на себя ответственность за то, что соединил флорентийского летописца человеческой природы с приматологией, мне никогда не нравилось выражение «макиавеллиевский интеллект», предложенное в 1988 г. Ричардом Бирном и Эндрю Уайтеном в качестве термина для всей социальной когнитивной деятельности в целом.

Термин «макиавеллиевский» предполагает – и не важно, есть для этого причины или нет, – циничное использование в стиле «цель оправдывает средства». Но социальная когнитивная деятельность охватывает много других задач. Мать, решающая конфликт, возникший вследствие отлучения ребенка от груди, тем, что хитростями отвлекает своего отпрыска, или взрослый самец, ожидающий подходящего момента, чтобы помириться со своим соперником, в равной мере используют свой опыт с умом, но они не поступают «по Макиавелли», если понимать это выражение в его обычном смысле. Чувствительность по отношению к другим, решение конфликтов, взаимные обмены – все это требует значительного интеллекта, но при этом остается за рамками рассмотрения, если наша терминология однобоко выпячивает состязательные моменты.

6

Эффективность самцов с большим рангом в контролировании агрессии стала ясной через пару лет, когда мы попытались держать самцов и самок раздельно в двух больших зимних залах. Мы полагали, что это приведет к снижению напряженности в колонии, поскольку у самцов не будет самок, за которых можно конкурировать, а самки и их потомство будут избавлены от частых демонстраций среди самцов. Через несколько недель самцы в своем зале чувствовали себя отлично, однако среди самок мы стали замечать все больше драк. Однажды разразился такой конфликт, приведший к серьезным укусам, что нам пришлось послать самцов, когда самки не стали отвечать на наши крики. Самцы, следившие за стычками на слух, бросились в зал самок и раскидали дерущихся в стороны. Тот же маневр нам пришлось повторить и через несколько дней – с тем же результатом. Я никогда не видел, чтобы самки шимпанзе так относились друг к другу. В целях предотвращения новых травм мы решили содержать колонию вместе.

7

Первое наблюдавшееся спаривание с Пёйст произошло 18 января 1981 г. Это драматическое изменение в ходе событий было вызвано Никки. Несколько месяцев до этого первого спаривания он много раз делал Пёйст сексуальные предложения, она отказывалась, он начинал проводить сложную устрашающую демонстрацию, которая достигала кульминации, когда Пёйст приходила в крайнее возбуждение и бежала за Никки. В этот период Йерун был сторонником Пёйст, но на самом деле атаки на Никки регулярно совершала сама эта большая самка. Она несколько раз травмировала его, показывая, что ее сопротивление было серьезным и жестким. Но Никки не отступал, что сначала привело к тому, что Пёйст стала демонстрировать ему себя, хотя и в быстром темпе. Она демонстрировала ему свой зад, Никки взбирался на нее, однако она отпрыгивала до того, как могла произойти интромиссия. Со временем – и под постоянно сохраняющимся давлением – длительность демонстраций Пёйст увеличивалась, пока не произошло совокупление. Примерно через год Пёйст родила здоровую девочку – Понгу. Она стала прекрасной матерью.

8

Kijk uit (нидерл.) – Берегись! – Примеч. пер.

9

Наиболее подробные описания и обсуждения войн между сообществами шимпанзе можно найти в работах Джейн Гудолл [Goodall, 1986], а также Ричарда Рангама и Дэйла Питерсона [Wrangham, Peterson, 1996]. Территориальные особенности шимпанзе порой приходится учитывать специалистам по охране природы, что доказывается недавним репортажем в газете о смерти тысяч шимпанзе в Габоне. По всей видимости, шум и грузопоток, связанный с механизированной вырубкой леса, прогнали шимпанзе с их лесных территорий, составлявших непрерывный фронт шириной от трех до шести миль. Мнение биолога Ли Уайта цитируется у Уильяма Стивенса [Stevens, 1997] – он предполагает, основываясь на косвенных данных, что это могло запустить массовую агрессию, когда обезьяны бежали на территорию ближайшего сообщества: «Когда такое случается, вы, по существу, разжигаете войну шимпанзе. Самцы из сообщества, подвергнувшегося вторжению, атакуют нарушителей, и многие погибают. Затем снова приходят лесорубы. Данное сообщество, в которое вторглись, само смещается на территорию следующего сообщества. Начинается новая война, и этот процесс будет продолжаться и продолжаться, пока лесорубы не перестанут наступать».

Подробное описание социальной жизни бонобо см. в работе Такаёси Кано [Kano, 1992] и в моей книге «Бонобо – забытая обезьяна» [de Waal, 1997й]. Бонобо далеко не так воинственны, как шимпанзе, – и в неволе, и в дикой природе. Они даже проводят мирные (и сексуальные) межгрупповые сходки.

10

Неписаный закон, позволяющий сеньору переспать с новобрачной своего крепостного и провести с ней первую ночь. Иногда это право использовалось лишь символически; сеньор в таком случае ставил ногу в постель невесты или ложился к ней в кровать и перекатывался через нее.

11

Самым первым свидетельством детоубийства среди шимпанзе стало проведенное Акирой Сузуки [Suzuki, 1971] наблюдение над большим взрослым самцом в Будонго-Форест, который держал частично съеденного мертвого детеныша своего вида. Самцы передавали тушку друг другу. Затем появилось гораздо больше свидетельств детоубийства у диких шимпанзе (обзор см. в работе Рассела Татла: [Tuttle, 1986, p. 122–124]), в том числе заснятый инцидент в Махали-Маунтинс. Это поведение известно и по множеству других видов – львов, луговых собачек, мышей или лангуров. Предполагается, что самцы, убивающие молодняк, снижают время, которое им нужно прождать, чтобы оплодотворить самку: они устраняют потомство соперников, так что самка снова вступает в цикл. Если гены самцов-детоубийц распространяются быстрее генов самцов, не убивающих детенышей, эта черта будет закрепляться естественным отбором (см.: [Hrdy, 1979]). По этой теории, самцы должны атаковать тех детенышей, которым они не приходятся отцами: жертвами обычно и в самом деле становятся отпрыски посторонних самок.

Хотел ли Никки убить Розье? Поскольку за ней некоторое время ухаживали люди, могло показаться, что она для колонии является посторонней. И хотя Кром, видимо, поняла, что это не так, Никки мог и не провести никакой связи между отобранным и возвращенным детенышем. В таком случае его реакция могла быть вполне естественной реакцией самца шимпанзе на новорожденного, который вряд ли является его, а потому нам повезло, что Йерун и Лёйт были рядом и могли его остановить.

12

Выпрашивание одобрения перед тем или иным действием – весьма интересный момент, связанный с возможным моральным порядком у шимпанзе (он обсуждается в моей книге «Благонравные» («Good Natured») [de Waal, 1996]). В конце фильма Берта Хаанстра «Семья шимпанзе» есть сцена, когда молодой Ваутер приготовился уже взобраться на дерево, но сперва протягивает руку к Дэнди, словно бы прося взрослого самца позволить ему сделать это. Джейн Гудолл описывает сходную жестикуляцию у Мелиссы: «Иногда в первые дни, когда кормовая площадка только создавалась, мы прятали бананы на деревьях, чтобы молодые шимпанзе могли найти их, тогда как другие кормились из ящиков. Одна из самок неизменно по несколько раз протягивала руку самцу с высоким рангом в группе, прежде чем достать спрятанные бананы, замеченные ею» [Goodall, 1968, p. 281].

13

С тройственной осведомленностью связано еще одно понятие – «неэгоцентрическое социальное знание», введенное Дороти Чейни и Робертом Сайфартом [Cheney, Seyfarth, 1990, p. 72–86] и обозначающее тот факт, что обезьяны узнают о тех сторонах социальных отношений, в которые они сами непосредственно не вовлечены, например, об иерархии других особей или материнских линиях, к которым принадлежат другие члены группы. Этим термином подчеркивается способность А наблюдать взаимодействия между B и C, оценивая отношение B-C, тогда как «тройственная осведомленность» указывает на то, что А нужно понимать B-C, поскольку это важно для отношений А-B и A-C. Экспериментальные подтверждения тройственной осведомленности были предоставлены Вереной Дессер [Dasser, 1988], которая предлагала обезьянам задачу разобрать слайды с другими обезьянами на основе того, что они знают о социальных отношениях между изображенными особями.

14

Отношения между самками являются, вероятно, наиболее изменчивой составляющей социальной организации шимпанзе. Эти отношения варьируют от довольно близких во всех известных мне колониях, где обезьяны содержатся в неволе, до достаточно свободных в диких популяциях Гомбе и Махали в Танзании (см.: [Goodall, 1986]). Однако вариативность наблюдается и в дикой природе. Видимо, крепкие связи самок существуют в небольшой популяции шимпанзе, «зажатой» наступлением на лес сельского хозяйства и живущей на территории примерно квадратных километров на вершине горы в Боссоу (Гвинея). Юкимару Сугияма [Sugiyama, 1984] часто наблюдал, как почти все особи двигались по лесу одной группой, и он отмечал достаточно высокую частоту взаимного груминга самок. Точно так же самки шимпанзе, видимо, более общительны в Таи-Форест (Берег Слоновой Кости), чем в других местах: они часто взаимодействуют между собой, формируют особые дружеские связи, делятся едой и поддерживают друг друга. Кристов Бош [Boesch, 1991] связывает это с кооперативной защитой от леопардов. Здесь полезно применить понятие адаптационных потенциалов [de Waal, 1994]: у самок шимпанзе есть определенный потенциал к формированию связей в своей среде, однако почти всегда в естественных условиях обитания он не раскрывается из-за экологического давления, заставляющего их рассредоточиваться.

15

Формирование групп в условиях неволи и исследования в дикой природе, проведенные с тех пор, позволили прояснить амбиции самок шимпанзе. В зоопарке Детройта между недавно помещенными самками возникло серьезное напряжение, так что Кэйт Бэйкер и Барбара Сматс [Baker, Smuts, 1994, p. 240] пришли к такому выводу: «Когда самки впервые строят отношения друг с другом, они обычно используют несколько сложных стратегий конкуренции, напоминающих стратегии, которые были выявлены у самцов, пытающихся повысить свой статус. Эти результаты… ставят под вопрос прежние характеристики самок, утверждавшие, что они по своей природе менее склонны к конкуренции, чем самцы».

Подробные записи, которые велись на протяжении трех последних десятилетий при изучении шимпанзе Гомбе, показывают, что доминирование, измеряемое адресацией учащенного хрюканья, которым обмениваются самки, оказывает весьма сильное воздействие на воспроизводство. Потомство самок с более высоким рангом имеет более высокие шансы на выживание и созревает быстрее, чем потомство самок с низким рангом. А это означает, что доминирование много значит для диких самок шимпанзе: вероятно, высокий ранг обеспечивает их индивидуальными территориями с наиболее высококачественной пищей [Pusey et al., 1997].

В неволе еды достаточно для всех членов колонии. Мой опыт по внедрению новых членов в группу показывает, что самки шимпанзе быстро определяют доминирование, обычно не вступая в драку. Но даже если ситуация в зоопарке Детройта была исключительной, поскольку две самки спорили за высшее место в колонии, последовавшие маневры, нацеленные на достижение этой позиции, доказывают наличие у самок значимого потенциала, который нельзя было даже заподозрить при наблюдении за хорошо выстроенной и стабильной иерархией вроде той, что существовала в Арнеме, когда я проводил там свои исследования.

16

После выхода «Политики шимпанзе» я посвятил значительную часть своих исследований взаимным обменам у шимпанзе и других приматов, включая такие явления, как союзы, дележ пищи, а также обмен разными «валютами», например, обмен секса на еду у бонобо или еды на груминг у шимпанзе. Возможно, наиболее убедительное доказательство взаимности связано с колонией шимпанзе в Центре приматов Йеркса, где мы задокументировали утренний груминг за несколько часов до проведения опыта с пищей. В вольер бросали две большие связки веток и листьев, и дележка могла начаться, как только претензии на эти связки были выражены несколькими взрослыми обезьянами (и мы удостоверялись в том, что это не всегда были одни и те же обезьяны). Наши данные доказали, что у шимпанзе А больше шансов получить еду от B после того, как А обыскала B. Груминг, проведенный А, никак не влиял на дележ, осуществляемый самим А, как и на дележ B с другими обезьянами. Специфика такого обмена, возможность которого пока не была доказана ни для какого иного животного, означает, что шимпанзе ведут учет полученным услугам, а потом отвечают услугой за услугу. См.: [de Waal, 1989b, 1997b; de Waal, Luttrell, 1988].

17

Инцидент с Лёйтом подробно описан в моей книге: [de Waal, 1986]. Джейн Гудолл [Goodall, 1992] рассказывала о массовой атаке на одного самца, Гоблина, в Национальном парке Гомбе, которая также привела к серьезным повреждениям мошонки. Эти травмы почти наверняка стоили бы Гоблину жизни, если бы ему не успел помочь ветеринар. Еще одно сходство с инцидентом в Арнеме заключается в том, что атака на Гоблина произошла в рамках одного сообщества, тогда как смертельные случаи по причине насилия у диких шимпанзе обычно связаны с действиями самцов из разных сообществ.

Автор книги - Франс В.М. де Валь

Франс ДЕ ВААЛЬ (ДЕ ВАЛЬ), родился 29 октября 1948 года в Хертогенбосе, Нидерланды

Нидерландский приматолог и этолог. Профессор поведения приматов кафедры психологии Университета Эмори в городе Атланта, США. Директор центра Living Links Center в Национальном центре исследования приматов Йеркеса (Yerkes National Primate Research Center).

В 1977 году Франс де Валь получил степень доктора философии по биологии в Утрехтском университете. С 1993 года член Нидерландской королевской академии наук. В 1997 году попал в список ста самых влиятельных людей в мире по версии журнала ...