Онлайн книга

Примечания книги

1

Студенческий строительный отряд.

2

Автору приятно вспомнить провинциальные книжные магазины. В них продавались книги, которые невозможно было купить в городе. Скажем, томик Борхеса (1984), выпущенный ни много ни мало тиражом в 100 000 и стоивший 2 руб. 60 коп., удалось приобрести в Опочке. В посёлке Идрица всегда покупал что-нибудь; теперь там книжного нет.

3

Похоже, Сергей Филиппович действительно ничего не понимает в бисере. В пору первой беременности жена автора решила освоить вторую специальность и по наущению знакомой писательницы-фантастки поступила на курсы изготовления изделий из бисера, – ситуация в стране заставляла подумать о будущем. Ожерелья и браслеты домашнего производства выглядели эффектно. Утешая себя тем, что и Бердяев в годы смуты продавал спички, автор понёс изделия жены на толкучку, но коробейник из него получился бездарный – никто ничего не купил. В итоге все украшения жена раздарила. Бутылочки из-под марганцовки с разноцветным бисером перешли по наследству подросшей дочке. Будут внуки – им передаст.

4

Автору довелось побывать в Кильдинстрое. Перед госэкзаменом по военной подготовке весь курс отправили на сборы. Наш дивизион находился в нескольких километрах от Кильдинстроя. Время от времени мы ходили за спиртным в самоволку. Как-то раз в Кильдинстрой снарядили меня. Я шёл по Мурманскому шоссе и вдруг по левую руку вдалеке за сопками увидел нечто похожее на ядерный гриб. Он стремительно вырос на глазах, но абсолютно бесшумно. И не было вспышки. Я стоял и смотрел, не зная, что и подумать. Пели птицы. Проезжали машины. Постояв, я отправился дальше. Что это было, понятия не имею. Из наших никто не видел.

5

Не этот ли диаскоп автор видел недавно в антикварном магазине на площади Искусств?

6

О да, был такой! Государственный комитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Автор помнит, что ругали сей орган все кому не лень, и даже далёкие от дел книгоиздания.

7

Не знаю, как в журнале для домохозяек, а в детском – были. Однажды цензор не пропустил рисунок, потому что у девочки были варежки на резиночке и обе на одну руку. Когда-то я сделал запись «для памяти»; не так давно, разбирая бумажки, наткнулся на неё, привожу полностью: «Мы работали в „Костре“. (Мемуарий.) Толстикова вместе с другими отв. секретарями вызвали в Горлит, инструктировали, о чём писать недопустимо. В редакцию возвратился с конспектом, зачитывал на редсовете. Что-то около 20 пунктов, добавления к уже существующим ограничениям. Помню, нельзя:

– об интернацианализации Арктики и Антарктики;

– о милитаризации космоса;

– об использовании животных в военных целях (у нас тогда сняли какую-то безобидную заметку о дельфинах, это в детском-то журнале! – там и войны никакой не было, просто про то, какие они способные и как легко приручаются…);

– о каком-то загадочном (Толстиков не знал, что это такое) центре СССР (кажется, географическом), мы ещё говорили: „пуп земли“;

– о других правительствах ничего ругательного (кроме правительств Чили, ЮАР и Южной Кореи (и не помню: Израиля?));

– о Бесарабии;

– о взрывчатках;

– о покушениях на политических деятелей (в каком-то журнале по неосторожности напечатали переводной детектив, где подробно описывалась подготовка к покушению на де Голя – дурной пример, запретная тема, нельзя);

– о чём-то медицинском, уже не вспомню о чём».

8

А вот интересно. «Ленинградская правда» когда-то была «Петроградской» и выходила под этим названием с весны 1918-го. А теперь она «Санкт-Петербургские ведомости» и ведёт свою родословную с петровских времён!

9

Кстати, о времени. Это давнишнее сочинение. Автору не побороть искушение комментировать этот текст – в стиле данной сноски – с позиций сегодняшнего дня. Дата написания, само собой, в конце.

10

Вряд ли «Сельскую молодёжь» выписывала кафедра, хотя и могла: от коллектива, так же как и от отдельной его составляющей, требовалось по тогдашнему обычаю обязательно что-нибудь выписывать. Как бы то ни было, не следует путать с журналом «Сельская жизнь», которую сегодня издают авангардные фотохудожники, обосновавшиеся в посёлке Шувалово.

11

А ещё через двадцать лет будет издан двухтомный энциклопедический словарь С. В. Белова «Ф. М. Достоевский и его окружение» (СПб., 2001). Если бы Касаев до наших дней сохранил своё любопытство, он бы, несомненно, обратился сегодня к этому словарю. Человека, упавшего в обморок, звали Паприц Константин Эдуардович, он воспитывался в Петровской земледельческой академии. Позже отличился на поприще статистики. Прозу писал и стихи. Напечатал несколько стихотворений, повесть и два очерка. Но до «тридцати, сорока, пятидесяти» не дожил, умер в возрасте 25 лет, немногим пережив год смерти Достоевского. Известно, что, кроме него, в обморок в тот исторический час упала некая Маша Шелехова, сведения о ней скудны.

12

Тут автор абсолютно согласен с персонажем. Спустя лет двадцать с гаком он скажет: «Я и сейчас полагаю, что это был лучший из всех возможных памятников Гоголю. Как бы тайный, не явный. Но – настоящий. Не каприз ума, не метафора, не умническая производная от слова „незримый“, но объективно памятник Гоголю – в самом прямом, отнюдь не фигуральном смысле. Действительно, по мере того, как время уничтожало надпись на граните, закладной камень переставал быть обещанием памятника, а следовательно, он сам обращался в обещанное, – ничего ж другого „здесь“, на этом месте, не появлялось. Логично? По-моему, да… Все, с кем я делился своим открытием, со мной соглашались, и, помню, одно время у нас даже появился как бы своеобразный клуб чтивших памятник незримо присутствующему Гоголю». – Из книги «Тайная жизнь петербургских памятников» (СПб., 2008).

13

Сегодня «зримо отсутствующий» – потому что тумбу куда-то убрали… «И теперь на этом месте фонтан. ‹…› Трудно поверить, что это и есть новый памятник Гоголю (или тот же – преображённый?). Между тем, что же может быть ещё на этом месте как не памятник Гоголю? Только он. ‹…› Не берусь интерпретировать идею фонтана. Возможно, он себя ещё как-то покажет. Ведь всё, что случалось на этом месте, было отмечено каким-то особым значением». – Из «Тайной жизни петербургских памятников». Отметим также, что вместо памятника Гоголю через дорогу в сквере установили гигантское изваяние будто бы Тургенева, более похожего на Мономаха.

14

Идея усилителя вероятности принадлежала институтскому товарищу автора Борису Олеговичу Кашину. Он изобрёл много всякого, – УВ остался в проекте.

15

Что верно, то верно: «в офис» тогда никто не ходил.

16

В первом издании была опечатка: просунулся. В принципе, мог и просунуться, – здесь много чего, между чем можно пролезть. Но по замыслу автора, пускай и неоригинальному, всё же пожарный был обязан проснуться…

17

Которого все называют «пожарником» (даже в отделе кадров). Все, но не мы.

18

А ведь действительно, слово «компьютер» почти не использовалось. В основном говорили «ЭВМ». ЭВМ «Раздан» вспоминается автору. Общеинститутская. Каждый, заказав машинное время, мог ею (машиной) пользоваться, – если, конечно, умел программировать. Расписав программу на обратной стороне перфокарт, мы эти перфокарты складывали в стопочку в нужном порядке, перетягивали резинкой и несли в машинный зал, где клали на полку. Потом приходили за распечаткой. К самой машине потребителей старались не допускать, с ней общались жрецы. Старушка была неторопливой, некоторые задачи решала всю ночь… За год до смерти Брежнева, новая машина, микромодульная, появилась на кафедре, уже не вспомню, как называлась. Ежеквартально на неё давали («на профилактику») 34 литра спирта. Если не оприходовать, больше не дадут. Чаще всего мы настаивали спирт на апельсиновых корочках. Бутылки со спиртом стояли в шкафах и под столами… Недавно на дачном чердаке я обнаружил старинную (1959) разработку с обзором древнейших, ещё ламповых и релейных ЭВМ; одним из авторов был мой тесть. О машине, полное название которой «БЭСМ Академии наук СССР», построенной за пять лет до моего рождения, говорилось: «Эта машина по своим данным превосходит все европейские и большинство американских моделей».

19

Касаев-рассказчик не счёл тогда нужным указать источник. Спустя годы спешу уточнить: В. Ф. Одоевский. Русские ночи. Л.: Наука, 1972. – Книга и сейчас у меня на полке. Страницу искать не буду.

20

Ещё как! Автору бы сейчас пришлось уже из четырёхзначного вычитать четырёхзначное (в новом-то тысячелетии).

21

Куда там треть! 5/6, как время покажет!

22

Так прежде назывался Ленинград. В Костроме об этом не забыли.

23

Ничего удивительного. Страна была литературоцентричной. Даже пушкиноцентричной.

24

По-видимому, что-то было такое. Ничего не помню. Помню бесконечную дискуссию в «Лит. газете», этично или неэтично поступил поэт Юрий Кузнецов, написав стихи: «Я пил из черепа отца / За правду на земле».

25

Ситуация, типичная для отделов с примеркой в универмагах тех лет: будучи не резиновым, отдел продажи – в данном случае головных уборов – вмещает ограниченное число покупателей, поэтому очередь формируется непосредственно перед входом в отдел и движется в соответствии с правилом «сколько вышло, столько вошло».

26

Да, пусть этот пожарный остаётся пожарником, раз его все пожарником называют.

27

Разумеется, речь идёт о стационарном телефоне, причём на спаренной линии. Номер телефона соседей отличается на одну цифру. Когда занимают один из телефонов, другой блокируется. Абонементная плата за такой телефон – 2 руб. в месяц. За обычный не спаренный – 2 руб. 50 коп.

28

Профсоюзный организатор, в данном случае неосвобождённый, то есть продолжающий работать по специальности наравне со своими сослуживцами. Общественная нагрузка, облекающая персону определённым (часто формальным) доверием коллектива. Речь идёт о времени, когда членство в профсоюзе было обязательным для всех трудящихся страны.

29

Не обязательно в тазу. Возможно, он старательно укладывал бельё в центрифугу стиральной машины «Сибирь-5М» (старательно – чтобы потом не дребезжало).

30

Для полноты картины – Сенная того времени из романа «Член общества, или Голодное время»:

«…А ещё я увидел, что живёт Сенная, как и жила пошевеливаясь, поколыхиваясь. И народ в отсутствии трамвая брёл толпой по трамвайным путям, обтекая бетонный забор. И проходил я сквозь вязкую барахолку, и принадлежал я медленному людскому потоку, и предлагали мне купить то пистолет Макарова, то сковородку, то валенки, а я целенаправленно шёл за хлебом…

А беззубый старик у входа в метро, пьяный-пьяный, кричал: „Продаю женщину за три ру-бляааа!.. продаю женщину за три ру-бляааа!..“ и держал её за руку, подругу свою, чтоб не упасть, тоже пьяную и без зубов, и никто не хотел покупать…»

31

Некоторые из участников Конгресса САГ выведены в романе «Член общества, или Голодное время».

32

Она же юксовская болезнь. Возникает вследствие употребления рыбы, употребившей в свою очередь токсичные водоросли. Тогда об этой болезни много писали в популярных изданиях.

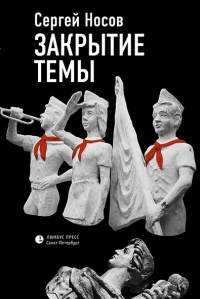

Автор книги - Сергей Носов

Сергей Анатольевич Носов (род. 1957, Ленинград) – российский прозаик и драматург.

Родился в семье инженеров. Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения и Литературный институт им. А.М. Горького. Литературную известность принёс роман «Хозяйка истории», ставший финалистом российского Букера в 2001. Наибольший успех на сцене сопутствовал трагикомедиям «Дон Педро» и «Берендей» (последняя была, в частности, поставлена в БДТ им. Г.А. Товстоногова, 2007).

Книги:

«Внизу, под ...