Ценителям искусства было известно, что Репин, несмотря на свой грандиозный талант, периодически выдавал более чем сомнительные работы. Когда в годы войны художник приглашал знакомых посмотреть новые картины, то его друзья соглашались прийти с некоторым чувством тревоги, опасаясь увидеть безвкусицу и не зная, как на нее реагировать. При этом Репин был достаточно самокритичным и признавал собственные неудачи. Чуковский записал в дневнике в апреле 1917 г.: «Илья Еф(имович) повел меня показывать свои картины. Много безвкусицы и дряблого, но не так плохо, как я ожидал. Он сам стыдился своей „Сестры, ведущей солдат в атаку“, и говорит: — Приезжал ко мне один покупатель, да я его сам отговорил. Говорю ему: дрянь картина, не стоит покупать»

[1585].

Отсутствие художественно значимых работ на актуальные темы заставляло организаторов выставок экспонировать старые полотна, которые перекликались с современностью. Так, в марте 1916 г. зрители проявили интерес к малоизвестной в то время картине И. Е. Репина «Проводы новобранца», написанной в 1879 г. и находившейся во дворце великой княгини Марии Павловны. Картина демонстрировалась на выставке произведений искусства в пользу инвалидов-поляков

[1586]. Главным отличием произведения 1879 г. от репинских работ 1914–1917 гг. было отсутствие патриотического пафоса, художник запечатлел сцену расставания новобранца с семьей, и хотя рекрутские наборы в то время были уже пять лет как заменены всеобщей воинской повинностью, картина запечатлела сцену «маленькой трагедии» отдельно взятой семьи. В 1916 г., когда от патриотического пафоса уже практически не осталось никакого следа, обращение к гуманистическим аспектам войны казалось особенно важным, поэтому работа в эмоциональном отношении соответствовала настроениям современников периода Великой войны.

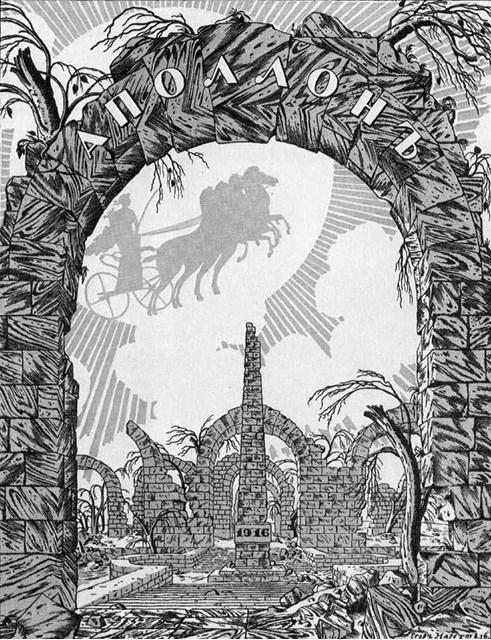

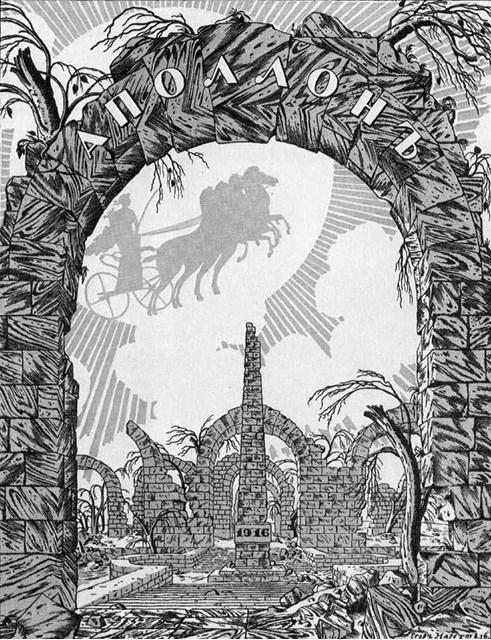

Вероятно, ощущения художественной интеллигенции состояния мира искусства отразил новый титульный лист журнала «Аполлон» 1916 г. с изображением руин заросшего травой храма, рисунок которого выполнил Е. Нарбут (ил. 27). Показательно, что между критиками «Аполлона» и А. Н. Бенуа в 1916 г. начинается полемика. Сотрудники журнала обвиняют «Мир искусства» в консервации и академичности, в том, что объединение перестало развиваться. Бенуа отвечал «Аполлону» тем же, считая, что тот давно превратился в музей. Впрочем, сам Бенуа признавал общий упадок и на его фоне не высоко оценивал выставки «Мира искусства»: «Днем на выставке „Мира Искусства“. Общее впечатление, скорее, безотрадное, хотя и имеется несколько приятных вещей… А вообще разумеется ощущение упадка, но то не наше общество клонит к упадку, а вообще все падает!»

[1587]

Ил. 27. Г. И. Нарбут. Титульный лист // Аполлон. 1916. № 1

С другой стороны, когда на выставке «Мира искусства» появлялись авангардные произведения, объединение художников обвиняли в «никчемном манерничаньи». «Искания Натана Альтмана к утверждению кубических начал в круглых формах разрешились размалеванной бездарностью», — писал обозреватель «Огонька» об одном из лучших произведений художника — «Портрете Анны Ахматовой»

[1588]. Показательно, что, рассуждая об отсутствии нового направления в русской живописи, а также ведя хронику художественной жизни столиц, «Аполлон» пропустил выставку супрематистов «0,10» (она вскользь была упомянута лишь в критической статье Радлова о футуризме в январе 1917 г.), тем самым подтверждая вердикт «мирискусника». Впрочем, всерьез к супрематизму тогда относились только самые передовые ценители. Бенуа в этом отношении был не многим прогрессивнее. Только в 1915 г. он стал принимать новые художественные направления, которые громил в своих предшествовавших работах, за что удостаивался насмешек со стороны Д. Бурлюка.

Несмотря на раздражение, вызываемое суррогатной патриотической продукцией, некоторые художники, очевидно по инерции, продолжали ее плодить. Разглядывая иллюстрированные журналы, современники с досадой отмечали: «К сожалению, почти все заполнено войной. Как людям просто не надоест и не опротивеет этот ужас?»

[1589] Вот как критики, уставшие к 1916 г. от военно-патриотической тематики, описывали работы отдельных скульпторов и художников, употребляя словосочетание «художник-патриот» как синоним халтурщика на примере «феномена Порфирова»: «Война, вернее сказать — ее отражение в бульварной прессе вдохновило г-на Денисова-Уральского к созданию чрезвычайно безвкусных „аллегорических групп“ из цветных камней: выставка этих групп была устроена чуть ли не в собственном его магазине. Можно только пожалеть, что красивые камни потрачены на грубо-карикатурное опорочивание „кайзера“ с его присными и жалкие иллюстрационные апофеозы. К сожалению, руку „приложил“ к этому художеству недурной скульптор И. Малышев, которому удались некоторые отдельные фигуры. Превративший себя из автора античных картин с голыми телами в художника-патриота Иван Порфиров также воспел войну в смехотворной по безграмотности и наивности „символизма“ картине „Смертный бой“ („Русь святая и лютый враг“), выставленной отдельно и не имевшей никакого успеха. Мораль: куда доходней даже деревянные „голые тела“, чем патриотические сюжеты с деревянными витязями, комическими драконами и обилием красной краски»

[1590]. Тем не менее картина И. Порфирова, выставленная в доме № 25 по Невскому проспекту, была удостоена внимания непрофильных периодических изданий. О ней в комплиментарном ключе писали, например, «Биржевые ведомости». Критики недоумевали: «Неизвестно, почему среди других бездарных и безграмотных произведений оказан такой почет картине г. Порфирова… Неужели таково влияние „прессы“»

[1591]. Помимо патриотического сюжета, другим «достоинством» картины был ее размер: «Картина таких размеров, что Магомет должен был двинуться к горе». По-видимому, именно эти два «достоинства» и впечатлили непритязательную в вопросах искусства публику. Общественный резонанс привел к тому, что члены Академии художеств получили официальные повестки с предложением посетить выставку картины Порфирова и дать свое заключение. Итогом посещения стал единогласно отрицательный вердикт.

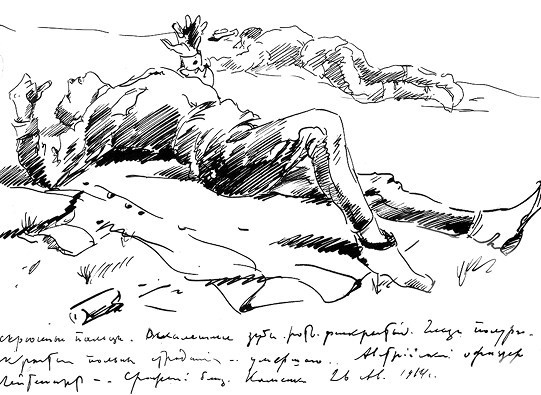

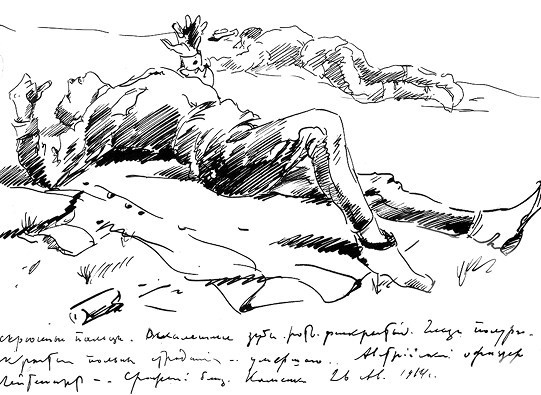

Ил. 28. Л. Р. Сологуб. Убитый австрийский офицер. 1914–1915. Рисунок. Частная коллекция