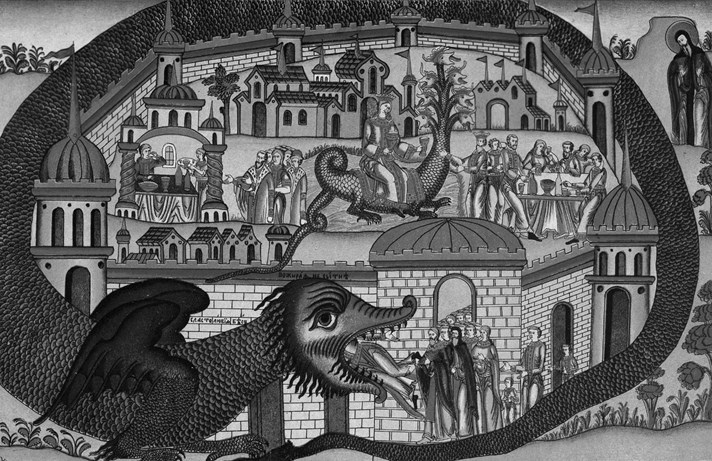

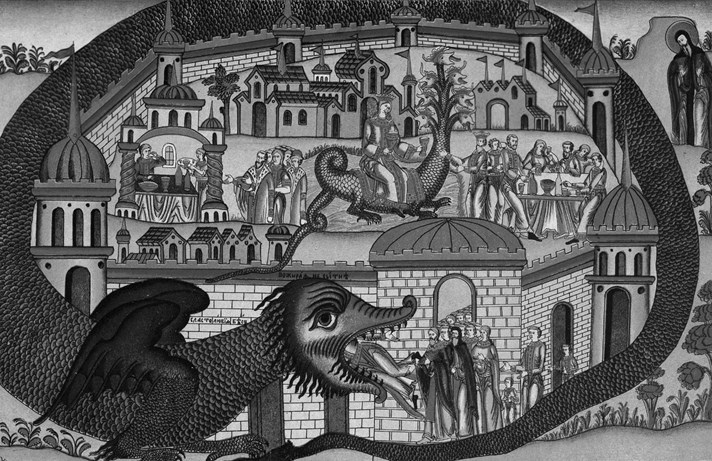

Ил. 34. Л. А. Гребнев (А. И. Шаньгин?). О сластолюбии. Лубок. М.: Типография Г. К. Горбунова, 1907

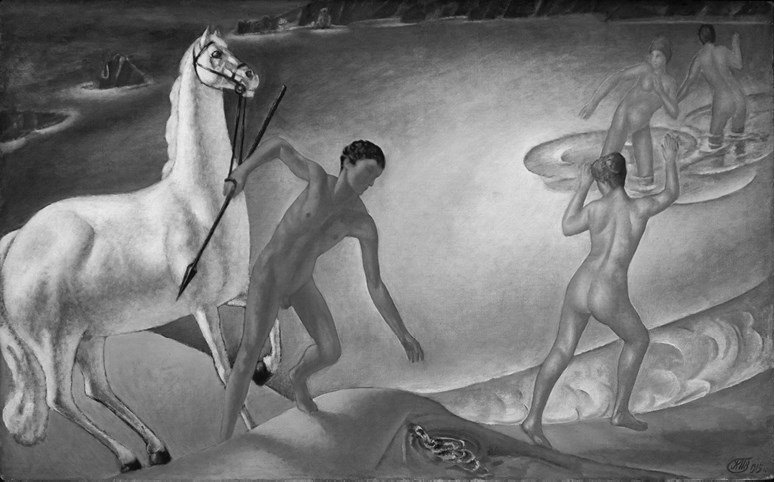

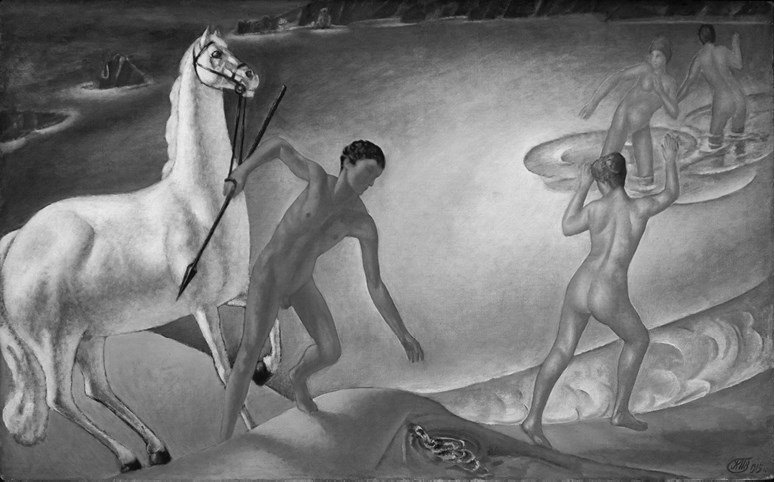

Ил. 35. К. С. Петров-Водкин. Жаждущий воин. 1915 © Русский музей, Санкт-Петербург

Примечательно, что хотя современники отмечали некоторый воинственный настрой Петрова-Водкина в начале войны, в живописи художника он не отразился. Наоборот, мастер оставался верен теме гуманистического измерения окружающей реальности и ее интерпретации в контексте известных религиозных сюжетов. Вероятно, именно такое мировосприятие позволило Петрову-Водкину дать свое предсказание надвигавшейся катастрофы в эскизе 1914 г. к картине «Ураган (Гибель)», изображавшей обнаженных людей, пытавшихся спастись от красных вспышек то ли молний или пожара, то ли взрывов бомб.

Вместе с тем интерпретация работ художников в контексте современности, связи с социально-политическими событиями, несет опасность упустить из виду конкретные творческие задачи, решением которых были заняты авторы. Например, известное полотно Петрова-Водкина 1916 г. «На линии огня», изобразившее момент, когда пуля попала в грудь бегущего в атаку офицера, помимо очевидной литературно-драматической интерпретации имеет еще и технический уровень решения конкретной визуальной задачи: отработки приема сферической перспективы. Уход от перспективы итальянской (линейной) к сферической должен был изменить передачу пространства на плоскости так (за счет завышенной линии горизонта и сочетания выпуклого первого плана с вогнутым задним), что центральный персонаж оказывался как бы над всем миром, пространство раскрывалось зрителю с новой точки. В приведенной картине это удачно взаимодействовало с сюжетом: создавалось ощущение, что за мгновение до смерти офицера мир раскрывался перед ним во всей своей красе, а сам он оказывался как будто парящим над оставшимися внизу рекой, дорогой, облаками. Впоследствии Петров-Водкин еще более выразительно решит эту задачу в картине «Смерть комиссара», где убегающие в атаку в направлении от зрителя товарищи комиссара как бы оставляют героя наедине со зрителем.

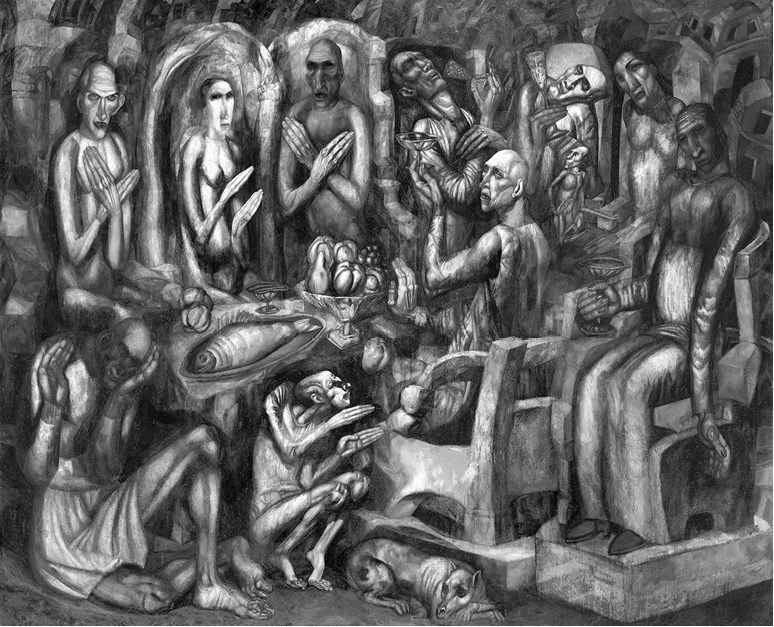

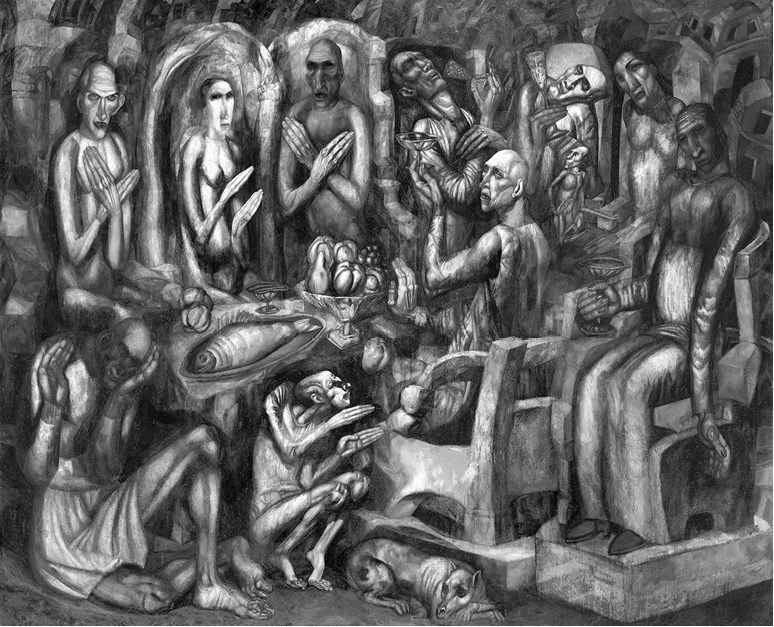

Ил. 36. П. Н. Филонов. Пир королей. 1913 © Русский музей, Санкт-Петербург

Но вернемся к прогностической функции искусства. Еще более явным предчувствием мировой катастрофы стала картина П. Филонова «Пир королей», написанная в 1913 г. (ил. 36). Близкий друг художника поэт-футурист Велимир Хлебников в период войны обратился к «Пиру королей» и дал ее описание в повести «Ка»: «Художник писал пир трупов, пир мести. Мертвецы величаво и важно ели овощи, озаренные подобным лучу месяца бешенством скорби»

[1612]. Полотно можно рассмотреть как аллегорию распада старого миропорядка: глаза некоторых персонажей закрыты, на лицах зеленоватый трупный оттенок, руки сложены то ли для молитвы, то ли для погребения, в последнем случае спинки кресел ассоциируются с гробами. Складывается ощущение, что это их последнее застолье, после которого наступит смерть. От картины веет эсхатологическим предчувствием. «Пир королей» можно связать с другими двумя значимыми работами Филонова, написанными в годы войны и уже непосредственно с ней связанными, — «Германской войной» и «Цветами мирового расцвета». Если в «Пире королей» распад лишь приближается, то в «Германской войне» он запечатлен в своей высшей стадии (ил. 37 на вкладке). Картина демонстрирует атомизацию фигур, распад их на составные элементы. Разрабатываемый Филоновым принцип «аналитического искусства» предусматривал движение от частного к общему. Картина должна была прорасти, как брошенное в землю зернышко, художественный образ должен был собраться из множества пятен, однако в контексте мировой войны (название произведения, указывающего на войну как причину массовой смертности) ощущение распада преобладало над ощущением синтеза. Вместе с тем филоновская теория «мирового расцвета» предусматривала построение нового мира, первыми побегами которого и были «Цветы мирового расцвета». Таким образом, все три произведения складываются в некий нарратив, демонстрирующий движение от распада к возрождению. Показательно, что Филонов в качестве синонима «аналитического метода» использовал термин «интуитивный метод»

[1613]. Анализ, таким образом, был результатом совокупности как интеллектуальных усилий художника, так и его интуиции, дающей возможность предсказывать будущее.

Художники-философы воспринимали войну одновременно как конец старой эпохи и начало новой. Именно в таком контексте К. Малевич разъяснял суть супрематизма и написанного в 1915 г. «Черного квадрата» в частности — как точки, конца старой живописи и начала нового этапа искусства. А. Г. Раппапорт в статье «Утопия и авангард: портрет у Малевича и Филонова», сравнивая двух таких разных художников, находил и принципиальное сходство: «Вневременность образов Малевича и Филонова соответствует глубокой потребности русского футуризма выйти за рамки времени, победить время, историю, породить вневременность, сочетающую вневременность архаики с вневременностью футуристического будущего… Казимир Малевич и Павел Филонов были воодушевлены романтической верой в жизнестроительную силу искусства, способного преобразовать мир по новому, грандиозному проекту — будь это „супрематический космос“ либо организм „мирового расцвета“»

[1614]. Конец и начало, смерть и жизнь воспринимались в диалектическом единстве. Не случайно В. П. Булдаков определил настроения части художественной интеллигенции в это время как «оптимистический апокалипсис»

[1615].

Разрабатывая теоретические обоснования открытых направлений и творческих методов, художники не выпускали из виду развивавшиеся политические идеологии. Учитывая революционность авангарда, невольно напрашивалось его сравнение с революционной идеологией — социализмом. Н. Пунин в одном из своих писем от 28 июля 1916 г. рассказывал о своей беседе с В. Татлиным, в которой художники сошлись во мнении о социалистичности футуризма: «Социалистичность футуризма, конечно, не в том, что это искусство для каждого рабочего, но в том, что та совокупность эстетических ощущений, которую выработает социализм, вложена или выражена футуристическим искусством… Ибо, в целом, футуризм представляется мне достаточно мощным и достаточно богатым, чтобы стать мировоззрением, чтобы охватить все стороны человеческой жизни и законы человеческих отношений»

[1616].