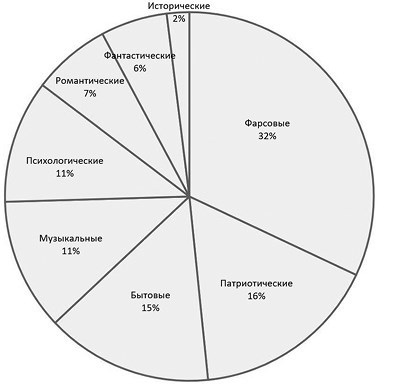

Ил. 45. Пьесы, допущенные к постановке цензурой, по жанрам, за 1914 г.

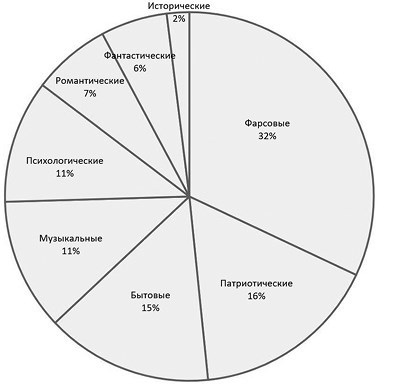

Ил. 46. Пьесы, допущенные к постановке цензурой, по жанрам, за 1915 г.

Возвращаясь к лубку, заметим, что Денисов допустил одну принципиальную ошибку, по инерции сложившуюся с исследований Д. А. Ровинского, — отождествил понятие «военный лубок» применительно к хромолитографической продукции 1914–1915 гг. и «народные картинки». В отличие от гравюр, вырезавшихся на дереве анонимными народными умельцами со второй половины XVII в., значительная часть продукции периода Первой мировой войны народной не являлась. Строго говоря, лубок с XVIII в. становится более «профессиональным»: если в предшествующее столетие его вырезали торговцы на рынке, то теперь все чаще авторами оказывались иконописцы-знаменщики и граверы типографий, которые таким образом подрабатывали. Сатирический лубок в виде отдельных листов продавался на рынках, в мелочных лавках, книжных магазинах. Лубок создавался и кустарным способом, художники на тряпичной бумаге рисовали изображение и вручную его раскрашивали. Центром лубочного производства России была Москва, производством простонародных изданий славился купец И. Логинов. В московской губернии существовали села, для населения которых иллюминовка лубочных картинок являлась главным промыслом. У Спасских ворот, а также в торговых рядах лубочные картинки тысячами скупали офени и затем разносили по всей России, продавая по 2–3 копейки за лист

[1651]. Впрочем, многое зависело от способа изготовления и качества картинки. Так, согласно рассказу И. А. Голышева, в 1858–1866 гг. 100 картинок простовика крашеного, изготовлявшегося ручным способом народными умельцами (простовиками), можно было купить за 60 копеек (0,6 копейки за лист), а 25 картинок листовой литографии стоили 1 рубль 25 копеек (5 копеек за лист)

[1652]. По мере совершенствования техники печати стоимость лубка падала, тем не менее в крупных городах, где покупатели были побогаче, лубок стоил дороже. В 1914 г. в Москве и Петрограде некоторые раскрашенные ручным способом картины стоили 20 копеек

[1653]. Офени занимались не только перепродажей, но и гравировкой: успешный офеня И. А. Сокоркин завел свою металлографию в деревне Богдановке Ковровского уезда Владимирской губернии. Занимались производством лубочной продукции на религиозную тематику и в монастырях.

Несмотря на разнообразие техник печатания, разный уровень народных умельцев, лубочные картинки XVII–XIX вв. имели одну принципиальную, важную особенность — демонстрировали наивный, неискушенный взгляд на события истории «снизу», из гущи народной массы. В соответствии с мировоззрением художника исторические события интерпретировались в религиозном или сказочном ключе, отражая тем самым не официальную позицию властей, а народное массовое сознание. Именно этим обстоятельством объясняется интерес, который проявляли к народным картинкам профессиональные художники, коллекционировавшие лубок и организовывавшие его выставки. Первой публичной выставкой лубка считается прошедшая в сентябре — октябре 1891 г. в здании Императорского вольного экономического общества и организованная Комитетом грамотности. С 24 марта по 7 апреля 1913 г. проходила устроенная М. Ф. Ларионовым «Выставка иконописных подлинников и лубков» в Художественном салоне на Большой Дмитровке. В феврале 1914 г. в здании Московского училища живописи, ваяния и зодчества состоялась «Первая выставка лубков», организованная Д. И. Виноградовым. На ней экспонировался лубок из собраний известных художников — М. Ларионова и Н. Гончаровой, И. С. Ефимова, Н. Ф. Роговина. В каталоге к выставке Ларионов обращал внимание на архетипическую природу лубка, которая позволяла связать современность с Древним миром, обнаруживала параллели народного творчества и футуризма: «Должно быть совершенно безразлично, когда возник лубок вообще, а русский лубок в частности… Самое удивительное, самое современное учение футуризм может быть перенесено в Ассирию или Вавилон, а Ассирия с культом богини Астарты, учение Заратустры, в то, что называется нашим временем. Ощущение новизны и весь интерес нисколько не пропадает, так как эти эпохи по своему существу, развитию и движению равные и рассматривать их под углом времени может только обездоленная ограниченность»

[1654]. Как было показано выше, интерес к архаичным техникам и архетипическим образам соответствовал не только общей тенденции архаизации социальных отношений периода Первой мировой войны, проявившейся, в частности, в эсхатологической интерпретации современности, но и тенденциям развития живописного искусства.

Тем не менее в годы мировой войны с лубком происходят принципиальные изменения. Ужесточение цензуры вкупе с начавшейся патриотической пропагандой приводят к тому, что собственно народные картинки вытесняются с рынка картинками, прошедшими цензуру и изданными профессиональными хромолитографиями. Все чаще указываются фамилии профессиональных художников, рисовавших лубок. Иногда лубочные картинки являлись копиями работ профессиональных авторов. Среди художников — авторов лубка — Н. Самокиш, И. Владимиров, Г. Нарбут, О. Шарлеман, Н. Богатов, Д. Моор, Н. Ремизов, А. Апсит, А. Лентулов, К. Малевич и другие представители различных жанров и направлений русского изобразительного искусства. Правда, значительную часть составляют анонимные работы, вероятно полупрофессиональных авторов, включая и народных умельцев. В частности, типолитография И. Д. Сытина, выдававшая до четверти всей лубочной продукции, привлекала как профессионалов, например Д. Моора, так и художников-самоучек с Никольского рынка. Однако важно заметить, что при этом с лубком происходили важные стилистические изменения: народные художники старались копировать рисунки профессионалов, избавляясь от наивно-архаичных элементов (утрированного изображения персонажей, использования обратной перспективы, орнаментальности и пр.), тем самым лубок переставал отражать то, что так ценили в нем Ровинский, Ларионов и другие коллекционеры народного творчества. Искусствовед В. А. Славенсон в 1916 г. отмечала, что военно-патриотический лубок из «народных картинок» превратился в «картинки для народа», относя его к жанру «милитарной карикатуры»

[1655]. Вместе с тем исследовательница отмечала его многослойную структуру, связь с мировоззрением простого народа, считала его важным источником при изучении массовой психологии: «Лубок, в особенности современный, явление сложное и многоструйное, и если в нем есть струя подлинно народного творчества, то имеются и элементы, чуждые народной душе, навязанные ей и, к сожалению, значительные по своему влиянию»

[1656].