И. Д. Галактионов, посетив в 1914 г. выставку «Печать и война», опубликовал доклад, посвященный военному лубку, в котором сделал вывод о возрождении жанра лубочной продукции в связи с войной и предложил сюжетно-стилистическую классификацию лубочной продукции, выделив следующие группы: «Первая — портреты героев войны, иногда похожие, а иногда имеющие самое отдаленное сходство с теми, кого они должны изображать. Вторая — эпизоды войны, воспроизводимые как бы с фотографий… которые представляют собой просто плохую хромолитографию. Третьи — целый ряд сражений на суше, на море и в воздухе, очень похожие на картины, изображающие войну русских с турками, и глядя на них, просто кажется, что все они скалькированы со старых картинок… Четвертая — довольно многочисленная группа, в которой современные нам художники, создавая лубок, иногда придавали ему вид футуризма… пятая — тот лубок или скорее подражание лубку, которого так много собрано и описано Д. Ровинским… Весь же отдел лубка на этой выставке подтверждает мнение, что лубок не умер, а был в летаргии и теперь разбуженный громом пушек опять воспрянул и отразил в своем многообразии нашу жизнь, и опять все услышали его безобидный русский смех»

[1663].

В целом классификация лубка Первой мировой войны по стилистике позволяет выделить следующие группы: реалистический лубок (доминирующая группа), стилизованный под старинный народный (псевдонародный), стилизованный под детский рисунок (также современники его называли футуристическим, учитывая, что именно художники-футуристы чаще всего прибегали к подобной стилистике). С точки зрения жанров — портретные изображения, батальный лубок (морские сражения, на суше и в небе), бытовой (проводы и встречи солдат, фронтовые будни), аллегорический лубок (часто сближался с плакатом). По эмоциональной составляющей можно отметить сатирический (высмеивающий врага), героический (возвышающий своих), трагический (зверства немцев) и смешанный, в котором гротескно-карикатурные изображения врагов соседствуют с реалистическим и героическим изображением русских воинов. Последний жанр часто был следствием неумелости народных художников, старавшихся изобразить героическое действо, но в итоге добивавшихся лишь комического эффекта.

Больше всего лубочных произведений относилось к реалистическому героико-трагическому лубку батального жанра, в котором доминировали сухопутные сражения. Чаще всего художники отражали события Юго-Западного фронта, так как именно на этом направлении в начальный период мировой войны ситуация для России складывалась удачнее всего. Л. В. Родионова по собранию лубка из фонда Российской государственной библиотеки подсчитала, что 86 картинок описывают события на Юго-Западном фронте, 57 — на Кавказском, 52 — на Северо-Западном и 34 касаются Варшавского направления

[1664]. Если рассмотреть военно-событийный лубок и плакат из собрания Государственного центрального музея современной истории России, то окажется, что 77 % изображений приходится на сухопутные сражения, 6,5 % — на бытовые картинки, включая лазарет и плен, 6 % — на морские баталии, 5,5 % — на зверства немцев (преимущественно) и турок, 4,5 % — на воздушные бои

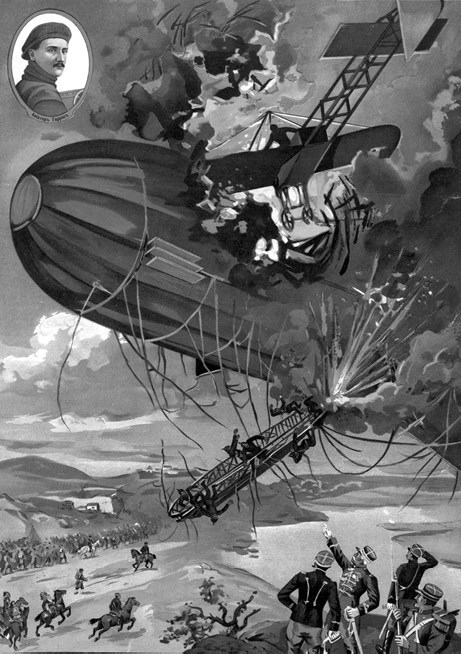

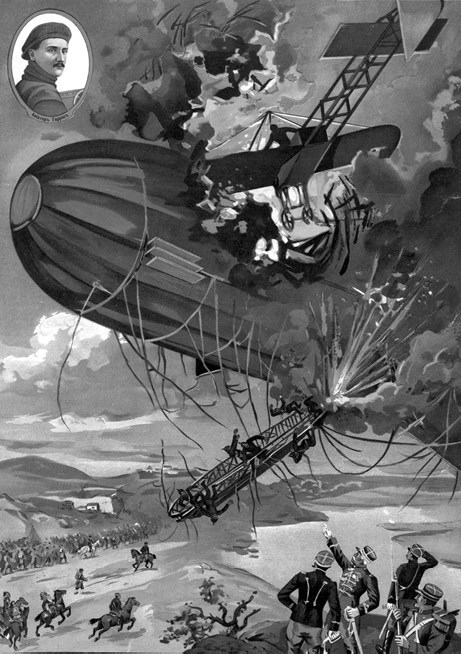

[1665]. Преобладание картинок, изображающих сухопутные сражения, не означает, что именно сухопутные схватки прочнее всего врезались в сознание современников, так как художественный объект необходимо оценивать по силе (оригинальности, целостности, выразительности) художественного образа. С этой точки зрения относительно ярко и драматично изображались воздушные и морские сражения (ил. 49). Правда, беспомощность многих художников как в рисунке, так и в композиции сводила на нет все попытки эмоционального воздействия на зрителя. Вероятно, единственное чувство, которое испытывали зрители, рассматривая подобные картинки, — непродолжительное любопытство.

Ил. 49. Великая европейская война. Воздушный бой. Геройский подвиг французского летчика Гарроса. М.: Лит. т./д. «А. П. Коркин, А. В. Бейдеман и К°». Хромолитография. Текст: Война рождает героев… / …Неувядаемая слава славному сыну Великой Франции!

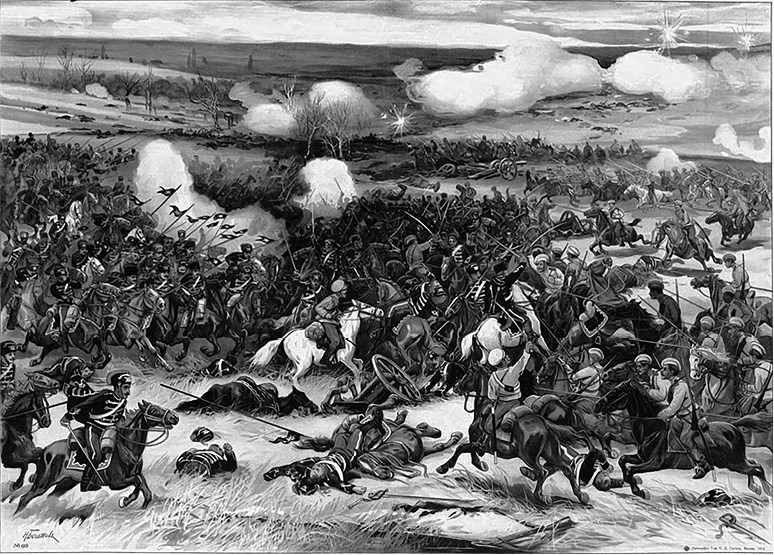

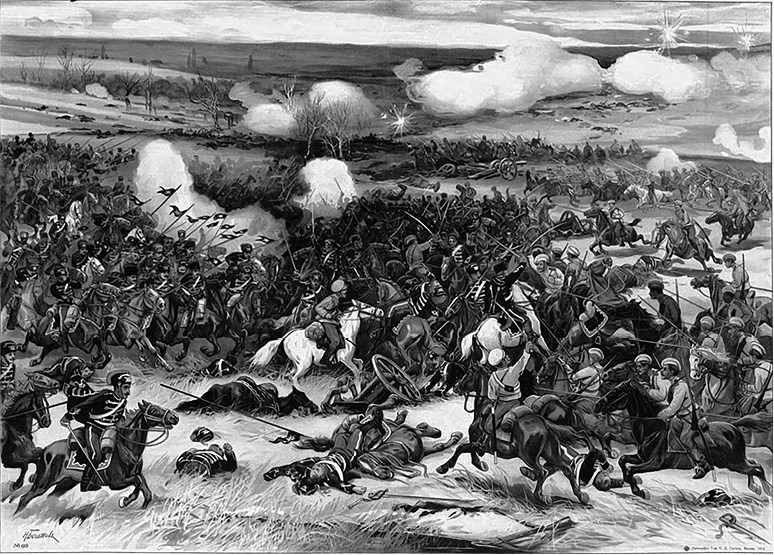

Несмотря на низкую художественную ценность отдельно взятых картинок и использование штампов, даже в реалистическом лубке можно заметить некоторую исполнительскую иерархию. Так, обращаясь к батальному жанру, многофигурным композициям художники проявляли свою степень владения ремеслом рисовальщика. Допустим, известный художник-иллюстратор Н. Богатов, сотрудничавший с издательством И. Д. Сытина, намного успешнее справлялся с такими картинками, чем, к примеру, полупрофессиональный художник С. Я. Фиалковский, чьи картинки издавало одесское издательство М. С. Козмана (ил. 50, 51). В богатовском лубочном рисунке «Сражение под Варшавой» удачно были прописаны три плана, каждому из которых соответствовал свой период битвы: в то время как на переднем плане разыгрывалась самая жаркая сеча, средний план был заполнен убитыми и ранеными воинами, а третий представлял собой пустынный пейзаж с редкими деревьями. Фигуры персонажей на переднем плане были хорошо прописаны, с мельчайшими деталями, позы их разнообразны, в то время как Фиалковский намного хуже владел рисунком людей и изображал солдат в повторяющихся позах и ракурсах. На другом лубке Фиалковского, посвященном подвигу К. Крючкова, художник умудрился нарисовать скачущую лошадь с вывернутыми в обратную сторону суставами передних ног.

Ил. 50. Н. А. Богатов. Сражение под Варшавой. М.: Лит. Т-ва И. Д. Сытина, 1914. Лубок

Также к смешанному героико-трагическому типу лубка можно отнести бытовой жанр, изображавший будничные сюжеты военного времени. Один из центральных — мобилизация и проводы воинов — лучше всего сочетал тему героизма отправлявшихся на фронт солдат с горем прощавшихся с ними жен и матерей. Вместе с тем акцент, по понятным причинам, делался на позитивных эмоциях. Так, например, известна лубочная картина «Проводы на войну за святое дело» московского издателя Б. В. Кудинова, на которой изображались проводы солдатками запасных на вокзале (ил. 52). Атмосфера была написана праздничной, солдаты прощались с женами, играли на гармошке, весело размахивали фуражками. Под картинкой размещался текст «Новой солдатской песни»: «Трудно братцы собираться, / Оставлять детей, жену / Да приходится прощаться / Отправляться на войну / Как ни тошно, как ни горько / Но мы все перенесем / Лишь приедем к месту только / На позиции пойдем / Император ихний гордый / Хочет нас он покорить / Мы покажем тебе подлый / Как с Россией надо жить / Ты не знаешь русской силы / Не пытал ее штыка / Как копать себе могилу / Или корчить дурака / Не пришлось живьем вам сглотить / Белорусского царя / Лишь придется прокричать нам / Наше русское ура!» При этом центральные персонажи — стоящие в обнимку солдатка с солдатом — контрастировали с праздничной толпой.