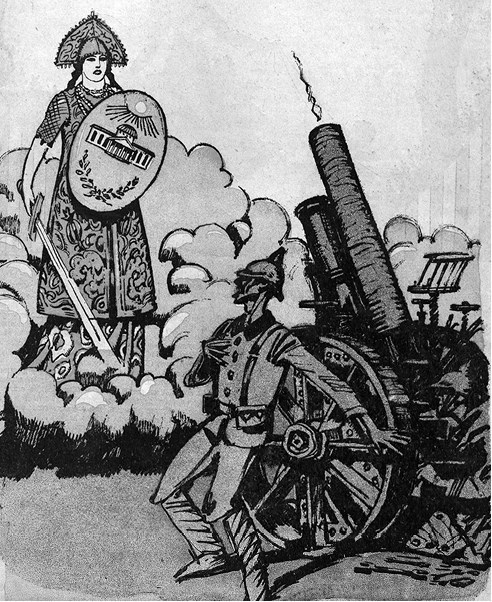

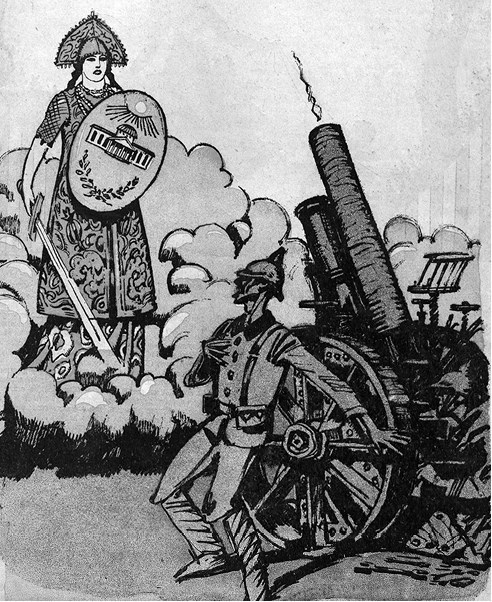

Ил. 139. Н. Р. Проснувшаяся // Новый Сатирикон. 1915. № 24. Обложка

В то время как власти не желали замечать революционизацию общественного сознания, скармливая читателям сведения о внутреннем разложении врагов России, современники всерьез говорили о надвигающейся революции. Для консервативного религиозного философа Л. А. Тихомирова это было сродни концу света: «Время какое-то апокалипсическое, что-то сходное с тяжким мраком „последних времен“», — записал он 11 мая 1916 г., а уже в декабре сделал более прямой прогноз: «Революция назревает и надвигается»

[1733]. Показательна в связи с этим инверсия фемининного образа внешнего врага, германской валькирии, в призрак российской революции — красную бабу, цветовая семантика которой начинала ассоциироваться с кровавыми событиями. В ряде случаев художники бессознательно переносили черты «красных баб» или валькирий на другие женские типажи, в чем проявлялся скрытый уровень визуального письма. Так, например, иллюстратор журнала «Лукоморье» Г. А. Заборовский на одной из карикатур под названием «Юдифь тройственного согласия» изобразил валькирию, держащую в руках отрезанные головы Франца Иосифа и Энвер-паши (ил. 140 на вкладке). Спустя пару недель Заборовский для титульного листа «Лукоморья» пишет картину «Лето», изображавшую славянскую девушку в березовой роще, однако ракурс, поза девушки и мимика лица повторяли «Юдифь тройственного согласия». Сходство усиливал красный платок, спускавшийся с плеч к рукам девушки и вызывавший ассоциации с льющейся по рукам кровью (ил. 141 на вкладке).

Едва ли художник сознательно пошел на подобное сопоставление. Здесь скорее следует говорить о механическом повторении уже отработанного рисунка, в котором художник «набил руку». Вместе с тем такие повторы не случайны, в них проявляется функция письма, раскрывающая бессознательную природу рисунка, вписывающая произведение в ту или иную традицию, дискурс. Заборовский тем самым выразил бессознательный страх перед надвигавшейся революцией, олицетворявшейся бабьим бунтом, дополнив, сам того не желая, бедовые образы русских крестьянок Малявина, Архипова, Бруни. В декабре 1916 г. «Вечернее время» опубликовало карикатуру «Упрямая баба», изображавшую крестьянку в национальном платье и с кокошником на голове с надписью «Россия», которая, подбоченившись, стояла напротив городового. Последний, засучив рукава и схватившись за саблю, кричал на нее: «Да что ты, оглохла что ли? Тебе говорят осади назад, а ты все вперед прешь!!!»

[1734] Метафора революции как столкновения красной бабы — России с полицией материализовалась в международный день женщины-работницы 23 февраля 1917 г.

Таким образом, журнальная карикатура выполняла разнообразные функции: пропагандистскую — по формированию образа врага, терапевтическую — как профилактика страха, алармистскую — по привлечению внимания к актуальным социально-экономическим проблемам, политическую — в плане критики пороков системы. В этом отношении эмоциональная палитра изобразительного пространства отличалась пестротой: от тонкой иронии или радости к страху и отчаянию. Учитывая, что последние негативные эмоции были вызваны в первую очередь внутренними проблемами, мы можем отметить в качестве рубежа лето (июнь — июль) 1915 г., когда акцентирование художниками внимания на внутренних проблемах начинает вытеснять образы внешних врагов. Важно, что этот же хронологический рубеж (май — июнь) уже был отмечен при анализе динамики городских слухов. Совпадение подобных максимумов не кажется случайным. Лето 1915 г. стало переломным моментом в массовых общественных настроениях. Изучение не только сюжетного, но и синтаксического уровня изображения позволяет полнее интерпретировать семантику карикатуры, которая в некоторых случаях оказывается намного шире сопровождавших ее текстовых расшифровок.

* * *

Образы выражали часто неартикулированное (либо вследствие цензурных ограничений, либо по причине того, что сами авторы затруднялись с формулировками своих ощущений) отношение к окружающей реальности. Этот скрытый эмоциональный фон эпохи в не меньшей, чем вербальные тексты, степени характеризовал массовые настроения и влиял на отношение современников к войне и власти. Автор в этом контексте оказывался не только активным творцом произведения, но и пассивным проводником общественных настроений. Тем не менее война объективно обострила творческие поиски художественной интеллигенции и стала некоторым стимулом для самовыражения в русле поиска новых направлений, форм высказывания.

Основная масса визуальных образов соответствовала патриотической пропаганде, однако в ряде произведений настойчиво звучала тема грядущего апокалипсиса, не случайно сюжет «града обреченного» встречается в творчестве разных авторов. Среди образов эпохи можно выделить условные сакральную и профанную группы, отражавшие милленаристские представления о конце эпохи. К первой относятся изображения Георгия Победоносца и богоматери, ко второй — разбушевавшиеся крестьянские бабы и полные решимости мужики. Важно, что в творчестве отдельных авторов происходило слияние сакральных и профанных символов, темы Апокалипсиса и Революции, что в конце концов выразилось в сакрализации революционного действа в 1917 г. Обращение художников к архетипическим пластам массового сознания проявилось, в частности, в стилизации картин под народный лубок.

В отличие от высокой живописи, массовые жанры — прежде всего лубок, открытка, карикатура — в большей степени соответствовали пропагандистским задачам. Не случайно большинство исследователей относят лубок не к «народным картинкам», а к «картинкам для народа», хотя при этом и отмечается его низкий мобилизационный эффект. Вероятно, большего эффекта добивалась почтовая карточка благодаря своей интимной связи между адресатом и адресантом, в которую вмешивалась иллюстрация визуальной пропаганды.

Квантитативный анализ лубочной продукции позволяет сделать вывод об иссякании запроса на патриотизм в российском обществе в 1915 г. Некоторые издательства, выпускавшие патриотический лубок, воспевали в нем народную удаль, достигали карнавального эффекта, при котором война превращалась в народный бунт, восстание. В ряде случаев лубок, открытка и карикатура демонстрировали даже некоторую оппозиционность. В почтовых карточках с 1915 г. можно обнаружить некоторую тоску по миру, что проявилось в развитии сентиментального направления. Журнальная сатира демонстрирует те же тенденции: с июля 1915 г. отмечается сюжетный перелом, когда внутренние экономические проблемы начинают высмеиваться в карикатурах чаще, чем связанные с военными действиями, и более актуальным становится образ внутреннего врага (купца-мародера или губернатора, министра-предателя), а не внешнего. Некоторые художники-карикатуристы для обхода цензуры прибегали к приему «переадресации»: высмеивая актуальные для России проблемы, переадресовывали их Германии, что свидетельствовало о росте оппозиционности российского общества.