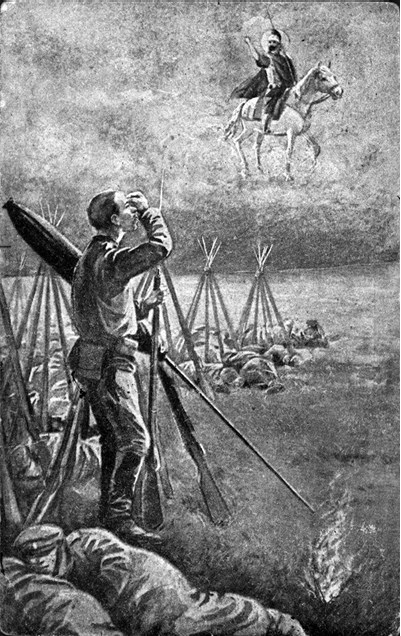

Известна также лубочная картинка 1914 г. «Суворов и Слава», на которой седовласый русский полководец изображался наблюдающим с небес за сражением русских с немцами рядом с белокрылым архангелом в доспехах и с мечом. Вероятно, следует признать собирательный характер образа «белого генерала» из числа героев-полководцев. Учитывая специфику народной религиозности по аналогии с «белой дамой», можно предположить, что под «белым генералом» мог скрываться и образ Христа, тем более что журнальными иллюстрациями и лубочными картинками тиражировался образ Иисуса в белых одеждах, спустившегося на землю благословить солдат

[1882] (ил. 143). При этом известна открытка, изображавшая явление всадника в бело-пурпурном одеянии с копьем ранним утром русскому пехотинцу (ил. 144). В данном случае, по всей видимости, речь идет о Георгии Победоносце. Пытаясь реконструировать легенду о «Белом генерале», И. П. Ювачев вспоминал древние легенды о «белом вожде», в частности о библейском Израиле, которому во время завоеваний в ханаанской земле сопутствовал «вождь воинства Господня». В качестве другого источника образа Ювачев вспоминал Апокалипсис Иоанна, описавший двойное явление белого всадника: в первом случае — чтобы снять печать и победить, во втором — чтобы судить народы. Нельзя не вспомнить и русскую традицию, описывавшую появление небесных всадников — святых Георгия, Дмитрия, Бориса и Глеба — накануне решающих битв (в 1240 г. на Неве, в 1380 г. на Куликовом поле)

[1883].

Ил. 143. Ф. Пауэльс. С вами Бог. СПб.: Тип. И. В. Леонтьева, 1914. Иллюстрированная почтовая карточка

Ил. 144. Явление Георгия Победоносца русскому пехотинцу. 1914–1917. Иллюстрированная почтовая карточка

Несмотря на явную неканоничность образов, церковная печать поддавалась мистическим настроениям и тиражировала их на своих страницах. Так, «Волынские епархиальные ведомости» сообщили в 1916 г., что Богородица в виде женщины в белом одеянии пугает немцев огненными глазами. Способствовал распространению ряда слухов о чудесных знамениях протопресвитер Г. Шавельский, понимавший необходимость адаптации официальной веры к солдатской религиозности. При этом он сам рассказывал журналистам о собственных вещих снах

[1884]. Вероятно, за распространением легенд о «белом генерале» стояли полковые священники, так как некоторые версии осуждали матерную традицию: говорили, что «белый генерал» помогает лишь тем, кто не сквернословит. Передавали следующую историю: «Как только узнали от пленников о белом всаднике, собрались всею сотнею и порешили не браниться поматерно и черным словом. Все время сотня была в беспрерывных боях, но все оставались невредимыми, лишь ранило двух-трех человек. Но однажды перед самой атакой командир за что-то осердился на казаков и несколько раз выругался. И что же? В этой атаке сотня сразу потеряла около двадцати человек убитыми и ранеными»

[1885]. Тем самым создавалась противоречивая картина: власти, официально препятствовавшие распространению солдатских мистических слухов, позволяли себе печатать близкие по смыслу истории, как бы приватизируя народный мистический дискурс. Однако престиж духовенства это не поднимало, так как подобные истории считались достоянием солдатской «окопной религиозности» и распространялись вне зависимости от того, как на них реагировала церковь.

В целом неэффективность пропаганды фронтового духовенства накладывалась на психологическую атмосферу в окопах, не способствовавшую усвоению казенных лозунгов в условиях возраставшей усталости от войны. Косность и бюрократизм церковной организации не оставляли ей возможности для адаптации к новым условиям. А. Б. Асташов справедливо указал на бинарность проблемы окопной религиозности, при которой субъективные ошибки в действиях священников накладывались на объективные психологические факторы: «Главной проблемой проповеди на фронте были, однако, не успехи или недостатки пропаганды военного духовенства, а нехватка религиозного чувства у солдат. Ритм и темп современной войны не оставляли места сохранению набожности, уступая место циничным взглядам. Церкви не удалось приспособить свою христианскую доктрину для военной агитации, сделать из солдат „христовых воинов“, военное духовенство не смогло долгое время поддерживать высокий морально-боевой дух войск, успешно бороться с массовым дезертирством и антивоенными, революционными настроениями среди солдат»

[1886]. В конце концов объяснения расцерковления россиян как на фронте, так и в тылу приобретали следующую форму: «Сидел господь высоко, на людскую тьму глядеть не любил, живите, мол, как придется. Мы и обиделись: ты без нас, так и мы без тебя»

[1887].

Таким образом, мы видим, что церковь в начале ХX в. оказалась в ситуации модернизационного вызова, что требовало от иерархов определенных шагов по адаптации к меняющимся запросам общества. Часть прогрессивного духовенства осознавала необходимость обновления, однако бюрократизированная и сросшаяся с государством синодальная церковь не была способна на внутренние реформы. В то же время выполнение церковью административных задач, ее официальная полная поддержка правительственного курса (в отличие от оппозиционности отдельных священнослужителей) дискредитировали духовенство в глазах части общественности, критически настроенной по отношению к верховной власти. Начавшаяся Первая мировая война, которая была ошибочно воспринята светской и духовной властями как шанс на единение власти и общества, лишь усугубила существовавшие конфликты. Военно-патриотическая пропаганда в условиях роста народного недовольства мобилизацией, военными поражениями, общим вздорожанием жизни звучала фальшиво и способствовала расцерковлению прихожан. Часть из них подавалась в секты, увлекалась проповедями «братцев», разрабатывала альтернативные обрядовые формы, проникалась мистицизмом. Последнее оказалось особенно характерно для «окопной религиозности», которая выходила за границы официального православия.

Царь в кривом зеркале: визуальное мышление и крах стратегии демократической фоторепрезентации

Дискредитация царской власти, отразившаяся в народном «хулительном дискурсе», разобрана нами ранее. В настоящей главе речь пойдет о крушении символа самодержавия, визуализированного в официальных практиках репрезентации в многочисленной изобразительной продукции, в первую очередь — в фотографии. Фотография в начале ХX в. еще не была признана в качестве самостоятельного вида искусства, и к нарисованному и фотографическому изображению современники относились по-разному: если в первом усматривали прежде всего художественный образ, то во втором — документальное свидетельство. Впрочем, признание за фотографией художественной природы пришло лишь во второй половине ХX в.