Следует заметить, что генералы, посещавшие лазареты, нередко допускали подобные ошибки, жалуя «с барского плеча» награды случайным раненым, вызывая недовольство тех, кто имел большие основания для орденов и медалей. Можно привести случай, как в сентябре 1914 г. в Виленском госпитале Николай II наградил легкораненого солдата Георгиевской медалью лишь за то, что он был однофамильцем командира отдельного корпуса жандармов В. Ф. Джунковского, желая тем самым показать свое расположение жандармскому генералу (к которому в итоге быстро охладел, когда Джунковский осмелился высказаться против Распутина)

[2032].

Десакрализация символического героического пространства, приводившая к уравниванию своих и чужих, к оправданию зверств, превращала войну в бессмысленную в глазах народа затею верхов. Вместо единения всех общественных сил лишь усиливались социальные противоречия и дезинтеграционные процессы. Кроме «пострадавшего» образа воина-героя «досталось» и связанному с ним образу сестры милосердия. Здесь также можно отметить противопоставление на «своих» и «чужих» медсестер. Образ немецкой медсестры, как и немецкого солдата, с самого начала войны подвергся демонизации. Патриотическая пропаганда рассказывала жуткие истории о том, как вражеские медсестры выползали после боя, чтобы убивать раненых русских солдат. Соответственно образ отечественной сестры милосердия сакрализировался.

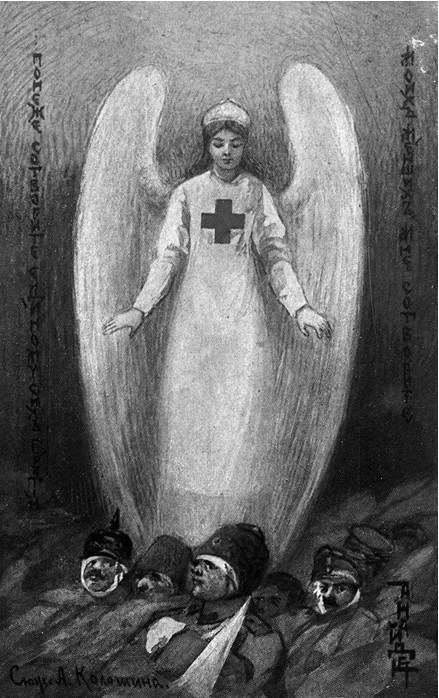

Ил. 160. Худ. А. Найден. Сюжет А. Колишина. Москва в дни священной войны. М.: Т-во Скоропечатни А. А. Левенсон, 1914–1916. Иллюстрированная почтовая карточка

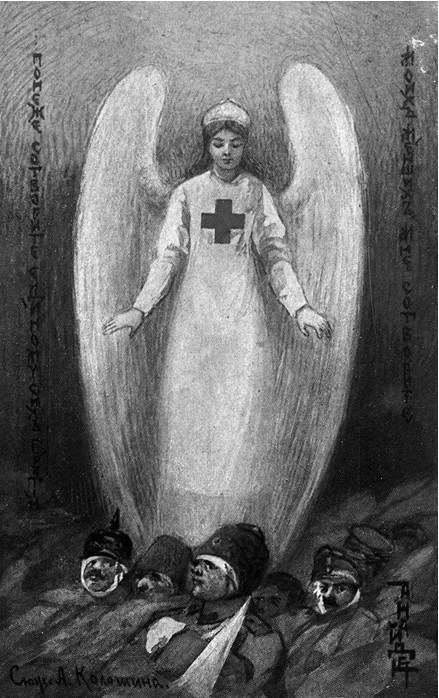

Если в визуальной пропаганде воин мыслился мужем-спасителем, героем-змееборцем, то образ сестры милосердия был составной частью фемининной репрезентации России. Он стал олицетворением героизма, самопожертвования и в то же время христианского смирения. В визуальном символическом пространстве образ медсестры по частоте мог соперничать с аллегорическими изображениями России-матушки. Иногда эти символы сливались. Так, распространенным был фемининный образ Москвы в одеждах сестры милосердия. Причем на одной из открыток художника А. А. Найдена (на сюжет А. Колишина) Москва сбрасывала с себя царские одежды, жертвовала их вместе со своими драгоценностями в помощь раненым воинам, а сама оставалась в форме сестры милосердия (ил. 160). На другой открытке того же художника был создан собирательно-эклектичный образ ангела-медсестры в русском кокошнике, милосердно закрывающей раненых русских, немцев, австрийцев и турок (ил. 161).

Ил. 161. Худ. А. Найден. Сюжет А. Колишина. Поможе сотворить… М.: Т-во Скоропечатни А. А. Левенсон, 1914–1916. Иллюстрированная почтовая карточка

В иллюстрированном каталоге патриотического плаката и лубка, составленном по фондам Государственного центрального музея современной истории России, представлено 23 изображения женщин. Из них 7 рисунков (30 %) — это медсестры, их образ уступает по частоте лишь изображениям женщины — жертвы немецких зверств — 9 раз (39 %). Этот образ, понятный всем слоям общества — и крестьянам, и аристократам, был очень востребован. Часто медсестру на поле боя на своих рисунках изображали дети, которые чутко реагировали на увиденные картинки войны или рассказанные взрослыми истории. Даже противники войны считали этот образ позитивным, и курсистки, стоявшие на пацифистских позициях, тем не менее записывались в сестры милосердия из патриотических соображений

[2033]. Патриотический плакат наделил образ сестры милосердия почти сакральной ценностью, противопоставив его профанному, модернистскому образу декадентствующей «дамочки», также весьма распространенному в визуальной пропаганде.

Форма медицинской работницы Красного Креста использовалась представительницами разных социальных групп для акцентирования или поднятия собственного статуса. Императрица Александра Федоровна с дочерьми, великие княгини устраивались сестрами милосердия в госпитали; их портреты в образах санитарок тиражировались в печатной продукции. На фронт санитарками отправлялись патриотически настроенные студентки и молодые дамы, поддавшиеся патриотической эйфории.

Между тем далеко не всегда запись женщин в сестры милосердия была следствием исключительно искренних чувств и желания послужить на благо отечества. Преследовались и личные, меркантильные интересы. В обществе существовали взгляды на Красный Крест как коррумпированную организацию, наживающуюся на войне. В. А. Городцов приводил разговоры, в которых обыватели заявляли, что передать деньги в Красный Крест — то же, что «бросить в помойную яму»: «Известно, что в России Красный Крест и интендантства ждут войны, как ворон крови; тут им и пожива»

[2034]. Говорили, что санитары снимают с мертвых золотые и серебряные кресты — «многие из этих мародеров привозят большие капиталы»

[2035].

Существовал и другой образ Красного Креста — как борделя. Некоторые романтично настроенные молоденькие курсистки отправлялись сестрами на войну ради приключений и поиска подходящего жениха. Тиражировавшийся образ бравого офицера казался им лучшей кандидатурой. Очень скоро в военных кругах заговорили о флиртующих с офицерами медсестрах. Б. И. Колоницкий обращает внимание на трансформацию массового образа сестры милосердия из терпеливого и кроткого «белого ангела» в грубую и воинственную женщину в кожаной куртке: «Со временем сестра милосердия для солдат-фронтовиков стала символом разврата, „тылового свинства“. Наряду с „мародерами тыла“ и штабными офицерами, отсиживающимися вдали от передовой, сестра милосердия становится олицетворением легкомысленного тыла, забывающего о нуждах окопников. Появились такие термины, как „сестры утешения“, „кузины милосердия“, а штабные автомобили стали именоваться в солдатских разговорах „сестровозами“»

[2036]. К тем же выводам приходит и П. П. Щербинин. А. Б. Асташов более осторожен, предпочитает отделять сложившийся образ медсестры от того, что она представляла собой на самом деле и как себя вела на фронте. Исследователь полагает, что в первую очередь критическое отношение к сестрам вызревало в среде рядовых, для которых женщины были недоступны, в отличие от офицеров, а также отмечает общее критическое восприятие женщины на фронте, характерное для традиционного сознания

[2037]. Е. С. Сенявская, признавая определенные перверсивные формы взаимоотношений офицеров и медсестер, предпочитает вторых рассматривать как своего рода жертв «пренебрежительно-потребительского отношения к женщине как средству удовлетворения половой потребности мужчин»

[2038]. Эта точка зрения представляется односторонней, не учитывающей явных изменений в сексуальном поведении самих девушек, оказавшихся в прифронтовых районах, а также проходившей в целом в российском обществе начала ХX в. сексуальной революции (одним из женских образов которой был образ женщины донжуанского типа) и многочисленных источников личного происхождения, раскрывающих в ряде случаев мотивы женского кокетства на фронте.