Нарушение принципа неприкосновенности депутатов воспринималось актом агрессии власти в отношении Думы, поэтому в определенных кругах общества с тревогой ожидали последствий этого конфликта. Издатель и редактор журнала «Новый экономист» П. П. Мигулин 12 декабря 1914 г. так описывал общественные настроения: «Положение теперь таковое: Государственную думу очень боятся. Хотели бы ее созвать самое большее на три дня, а еще лучше на один день. Есть серьезное течение отложить созыв даже до февраля. Боятся запросов, обструкции со стороны социал-демократов»

[2105].

Власти опасались ответных шагов депутатов, однако даже кадеты предпочитали не обострять отношений с правительством. В январе 1915 г., накануне открытия третьей сессии Государственной думы, кадеты на совещании членов центрального и петроградского комитетов партии в Петрограде обсуждали целесообразность оппозиционных выступлений от имени партии в Думе и, в частности, постановки вопроса о неприкосновенности депутатов в связи с арестом пятерых социал-демократов, В. Л. Бурцева и пр. Однако было решено «ни в коем случае не делать от имени партии оппозиционных выступлений, так как это, по общему мнению, произвело бы в широких кругах неблагоприятное впечатление и скомпрометировало бы партию»

[2106]. При этом отмечалось, что запросы на эти темы могут быть предъявлены трудовиками, и кадеты тогда должны будут к ним присоединиться.

До начала процесса над социал-демократами часть населения верила, что арестованные депутаты были изменниками, но вскоре стало ясно, что власти продолжают проводить прежний курс в отношении левой оппозиции, к тому же грубо нарушая независимость Думы вопреки надеждам на всеобщее единение и оставление прежних обид. В печати зазвучали ноты разочарования действиями власти. В «Вестнике Европы» профессор юридического факультета Санкт-Петербургского университета В. Кузьмин-Караваев писал: «Когда в ноябре прошлого года были арестованы пять членов Государственной Думы, принадлежавшие к большевистскому крылу фракции социал-демократов, с этим арестом связывались толки о раскрытии если не изменнической организации, то, во всяком случае, попытки совершения изменнических действий. Эти толки имели подтверждение и в официозных сообщениях. Но при судебном рассмотрении дела, которое происходило 10–13 февраля, обнаружилось, что в действиях судившихся членов Думы, а также их соучастников по процессу, не было и тени измены. Отпали даже все намеки, имевшие, или, вернее, предполагавшиеся в данном отношении. Предметом суждения была принадлежность подсудимых к сообществу, предусмотренному ст. 102 уголовного уложения. В этом только деянии они признаны виновными и за него приговорены к ссылке на поселение»

[2107].

Показательно, что председатель Совета министров И. Л. Горемыкин предлагал перевести дело о пятерых депутатах под юрисдикцию военного суда, что могло означать вынесение смертного приговора, но, если верить В. Ф. Джунковскому, он отговорил от этого главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, указав, что будет неправильным дать повод говорить о том, «что правительство поступило недостойно, воспользовавшись военным положением, чтобы избавиться от враждебно настроенных к нему депутатов»

[2108]. Однако и без того высылка депутатов подорвала авторитет властей.

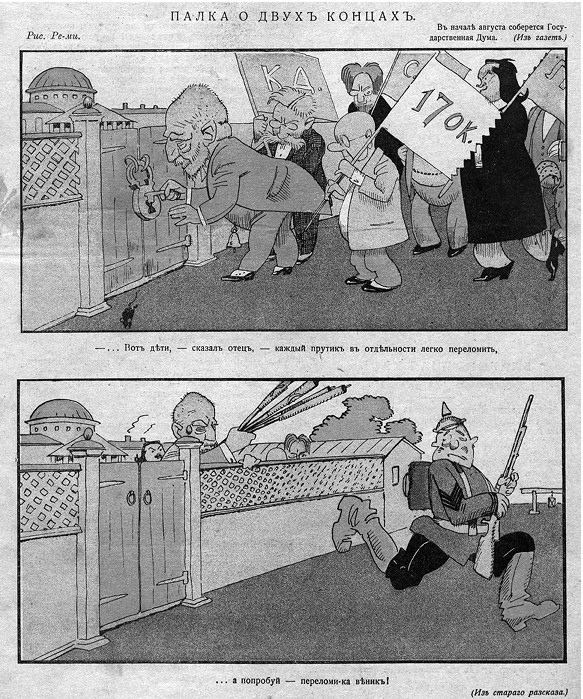

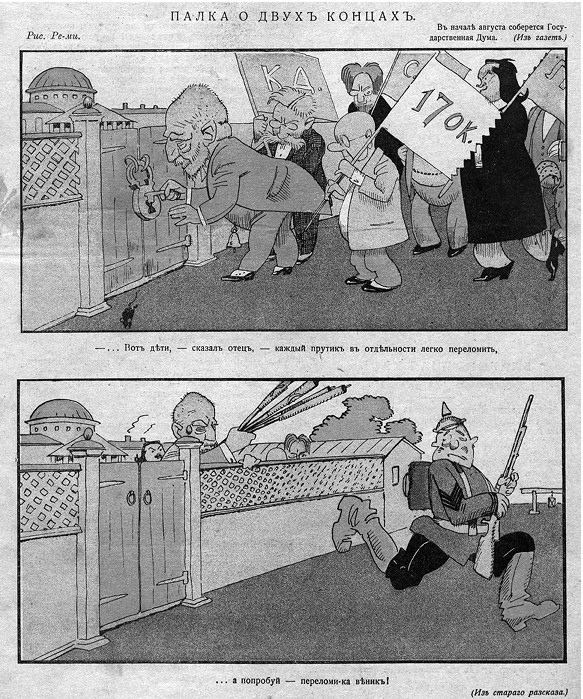

Третья сессия Думы открылась 27 января 1915 г. и, приняв государственный бюджет, закрылась спустя два дня. Полноценные заседания начались только на четвертой сессии, начавшейся 19 июля и распущенной императором 3 сентября. Несмотря на уже подпорченные ожидания единения власти и общества, городские слои надеялись, что открытие Думы вдохнет новую жизнь в дело внутренней и внешней обороны. Наивные ожидания граждан выразил художник Ре-Ми в карикатуре «Палка о двух концах», на которой М. В. Родзянко раздал П. Н. Милюкову, Н. С. Чхеидзе, Н. Е. Маркову 2‐му прутики с партийными флагами, после чего, сложив все прутики вместе, прогнал подошедшего к Таврическому дворцу немца (ил. 165).

Ил. 165. Ре-Ми. Палка о двух концах // Новый Сатирикон. 1915. № 27. Обложка

На период четвертой сессии пришлось наиболее резонансное и непосредственно связанное с Думой событие: создание Прогрессивного блока. Четвертая сессия интересна произошедшим сближением Государственной думы и правительства. С началом войны Совет министров оказывается в двойственном положении: с одной стороны, он принимает множество постановлений в перерывах между думскими сессиями, с другой — эти постановления касаются мелких вопросов, «законодательной вермишели», так как реальная власть смещается в Царское Село и Ставку, вследствие чего, как справедливо отметил К. А. Соловьев, «все чаще „отказывали“ прежние алгоритмы принятия решений. При этом сохранялись и даже обострялись проблемы довоенных лет. Теперь в еще большей степени, чем раньше, сказывалась дисперсность российской „политической элиты“»

[2109]. Попыткой преодоления этой дисперсности в мае 1915 г. стала инициатива главноуправляющего землеустройством и земледелием А. В. Кривошеина по обновлению состава правительства путем включения в него представителей общественности. По сведениям П. Н. Милюкова, князя В. Н. Шаховского, Кривошеину также принадлежала идея создания Прогрессивного блока

[2110]. Впрочем, если точны записи помощника управляющего делами Совета министров А. Н. Яхонтова, то Кривошеин в августе 1915 г. предлагал подумать о роспуске Государственной думы, считая, что она «зарывается, обращает себя чуть ли не в учредительное собрание и хочет строить русское законодательство на игнорировании исполнительной власти»

[2111]. Очевидно, что ясного понимания принципов взаимодействия исполнительной и законодательной власти в создавшихся условиях в правительстве не было. При этом отдельные министры, как, например, кн. Н. Б. Щербатов, были готовы идти на диалог с представительным учреждением только для того, чтобы «снять с одного правительства всю ответственность… и разделить ее с Государственною Думою»

[2112]. Министр внутренних дел сообщал, что, согласно донесениям, «через два-три дня после роспуска Думы неминуем взрыв повсеместных беспорядков». Распространявшиеся в Петрограде слухи о грядущем роспуске Думы заставляли бастовавших рабочих требовать неприкосновенности парламента, что укрепляло отдельных министров во мнении о связи рабочих беспорядков с действиями депутатов. Колебания по поводу досрочной отправки парламента на каникулы также были вызваны опасениями, высказывавшимися, в частности, министром народного просвещения гр. П. Н. Игнатьевым, что Дума может отказаться прерывать сессию и продолжит заседать, пойдя тем самым на прямую конфронтацию с исполнительной властью и монархом. А. А. Хвостов на заседании Совета министров передавал слухи, что П. Н. Милюков якобы хвастает, что в день роспуска Думы он нажмет на кнопку и начнутся беспорядки

[2113]. Позиция Игнатьева и Хвостова показывает, что они сильно переоценивали степень революционности Думы, которая даже 27 февраля 1917 г. формально подчинилась указу о роспуске (но создала Временный комитет под видом «частного совещания»).