Ил. 167. Д. Моор. На позиции! // Будильник. 1915. № 28. Обложка

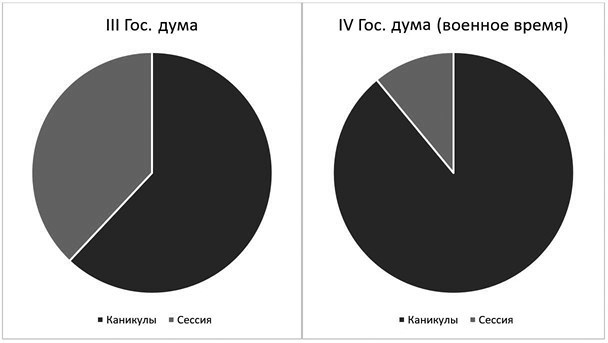

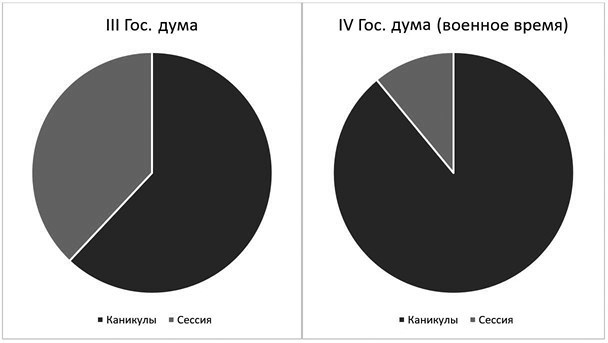

Многие понимали, что у Думы не было реального ресурса переломить ситуацию в свою пользу. Ограничиваемая императором в своей работе, она могла лишь с запозданием реагировать на те или иные политические события. Из 950 дней Первой мировой войны — с 19 июля 1914 г. по 23 февраля 1917 г. — IV Государственная дума в сумме проработала всего 103 дня. Тем самым процент рабочих дней за этот период составил 10,8 %. Для сравнения: этот же коэффициент у III Государственной думы равнялся 38 %, а у довоенных сессий IV Государственной думы — 32,4 %. Тем самым за годы Первой мировой войны Дума собиралась в три раза реже, чем до войны (ил. 168). Конечно же, депутаты и общество в целом не могли не отреагировать на такое существенное снижение статуса и роли представительного учреждения, вследствие чего вопрос о полномочиях Думы становился фактором социально-политического кризиса. В. В. Шелохаев, К. А. Соловьев, В. М. Шевырин отмечают, что радикализация либеральной общественности в 1916 г. носила вынужденный характер, при этом многие оппозиционные деятели осознавали свое бессилие и, упустив «руководство событиями», вели лишь «словесную борьбу с правительством»

[2132].

В глазах широких слоев авторитет Думы рос обратно пропорционально падению престижа высшей власти. В сентябре — октябре 1916 г. в столице усиливается рабочее движение, растет недовольство населения продовольственной ситуацией. Начальник петроградского губернского жандармского управления в октябре 1916 г., незадолго до открытия той сессии Государственной думы, которая была прозвана «штурмовым сигналом революции», признавал, что «грозный кризис уже назрел и неизбежно должен разрешиться в ту или иную сторону. Характерным подтверждением изложенному может служить и отмечаемое сейчас в массах населения особо встревоженное настроение. К началу сентября месяца сего года среди самых широких и различных слоев столичных обывателей резко отметилось исключительное повышение оппозиционности и озлобленности настроений. Все чаще и чаще начали раздаваться жалобы на администрацию, высказываться резкие и беспощадные осуждения правительственной политики. К концу означенного месяца эта оппозиционность настроений, по данным весьма осведомленных источников, достигла таких исключительных размеров, каких она, во всяком случае, не имела в широких массах даже в период 1905–1906 гг.»

[2133] Таким образом, революционные настроения сложились в широких слоях общества в межсессионный период, Дума не имела прямого отношения к революционизации общества, созревавшей в условиях распространявшейся хозяйственной разрухи, на фоне «министерской чехарды», однако, справедливо считая себя выразителем народных дум, нижняя палата российского парламента считала своим долгом озвучивать царившие в массах настроения. Это было особенно важно, если учесть цензурную политику властей, при которой периодическая печать лишалась возможности критиковать власть. В результате депутаты брали на себя функции средств массовой информации, и общество жадно следило по газетам за речами, раздававшимися в стенах Таврического дворца. При этом большинство депутатов, за исключением представителей социалистических фракций, негативно относились к перспективе революции.

Ил. 168. Работа Государственной думы в мирное и военное время

В сентябре — октябре 1916 г. в донесениях, сводках петроградского и московского охранных отделений отмечалось, что кадеты рассчитывают, что в условиях надвигающейся революции власти будут вынуждены ради собственного спасения пойти на союз с Думой. Оппозиционная риторика кадетов не означала, что они жаждут революции, наоборот, в некотором роде это было предостережение, адресованное властям в надежде на более тесное сотрудничество. Не случайно Палеолог сказал, что Милюков — не оппозиция его величеству, а оппозиция его величества. Вместе с тем в петроградском жандармском управлении отмечалось, что среди кадетов есть и пессимисты, выражавшие «сомнения в том, чтобы правительство могло согласиться на кадетских министров и полную ломку давнишнего направления внутренней политики» и критиковавшие своих товарищей за то, что «кадеты надеются на свои силы и на свое влияние в стране более, чем следует»

[2134]. При этом Шингарев, Александров и другие полагали, что до «революции осталось всего лишь несколько месяцев, если только таковая не вспыхнет стихийным порядком гораздо раньше». Многие современники утратили надежды на достижение компромисса между Думой и правительством. Депутат от Томской губернии кадет А. А. Дутов писал домой в октябре 1916 г.: «Трудно сейчас сказать, что нас ожидает. Дума с правительством, которое сейчас у власти, работать не может. Поэтому она или добьется смены многих министров, или же ее распустят. Во всяком случае, время сейчас тревожное и что-то будет впереди — мы не знаем — но, должно быть, что-то серьезное»

[2135].

Открывшаяся 1 ноября 1916 г. пятая сессия в целом оправдала тревожные ожидания современников — речи депутатов звучали резче обычного, и кадеты, призывавшие в начале 1915 г. не делать оппозиционных заявлений от лица партии, теперь оказались чуть ли не главными возмутителями спокойствия. Однако даже в открывавшей первое заседание речи председателя М. В. Родзянко содержались осторожные намеки на политическую ситуацию, уточнявшиеся выкриками с места. Так, Родзянко говорил: «Первейшей обязанностью Государственной Думы должна быть спокойная и тщательная оценка положения и немедленное устранение того (голос слева: не того, а кого), чего быть не должно и что мешает стране достигнуть единой намеченной цели… Правительство не может идти путем, отдельным от народа… Вне этого пути идти нельзя и уклонение от него лишь может задержать успех и отдалить победу (Голоса слева: долой их, пусть уйдет правительство)»

[2136]. Первым из депутатов внеочередное слово получил Гарусевич, сделавший заявление от имени польского кола по поводу объявленной Германией независимости Царства Польского, указав, что это стало шагом к насильственной германизации польского народа. Следующие выступления депутатов были посвящены внутриполитическому положению. Депутат Шидловский от группы прогрессивных националистов, группы центра, фракции земцев-октябристов, фракции Союза 17 октября и фракции Народной свободы заявил, что «деятельность правительства за истекший год создавала серьезные препятствия успешному ходу борьбы» за правое дело. Шидловский обратил внимание на перемены общественных настроений и призвал к смене правительства: «Недоверие к власти сменилось чувством, близким к негодованию. Население не верит, чтобы могло быть неясным правительству то, что ясно для него самого. Население ищет объяснений таких действий, которые, создавая внутренние затруднения, служат на пользу врагу и, не находя их, готово верить самым чудовищным слухам. Такое состояние умов уже само по себе представляет чрезвычайную опасность… Печать взята в тиски. Цензура давно перестала быть военной и занимается охраной несуществующего престижа власти… Во имя достижения той великой национальной задачи победы над врагом, которая побудила большинство сплотиться и поддерживать даже не пользующуюся его сочувствием власть, мы решительно заявляем, что лица, дальнейшее пребывание которых во главе управления грозит опасностью успешному ходу нашей национальной борьбы и которые вызывают к себе открытое недоверие, должны уступить место лицам, объединенным одинаковым пониманием задач переживаемого момента и готовым в своей деятельности опираться на большинство Государственной Думы и провести в жизнь его программу»

[2137].