Следует признать, что травмирующее значение революции не столь однозначно, как кажется на первый взгляд. В некоторых случаях новые травмы вытесняли травмы прошлых лет, оказывая на больных временное позитивное воздействие. Так, на динамику душевного здоровья философа Н. О. Лосского повлияли события и первой революции 1905 г., и революции 1917 г., и последовавшей Гражданской войны. Лосский вспоминал, что подписание царского манифеста 17 октября 1905 г. вызвало среди его знакомых «радостное волнение», но когда на следующий день он узнал, что историк Е. В. Тарле ранен конным жандармом на митинге у Технологического института, то «пришел в состояние крайнего возбуждения, которое закончилось сердечным припадком, чрезвычайно ускоренным сердцебиением и тягостным чувством близости смерти»

[2649]. С тех пор подобные невротические припадки (по всей видимости, панические атаки) у Лосского стали повторяться регулярно, раз-два в месяц, как правило по ночам, вплоть до весны 1917 г., когда очередная нервно-психическая травма оказала терапевтический эффект: «Сильное впечатление, произведенное на меня началом этой революции, и чувство ужаса перед нею… как будто излечили меня от моего психоневроза»

[2650]. Однако последующие события вызвали новые припадки, избавиться от которых удалось лишь в эмиграции. Впрочем, по мнению Лосского, главной психической травмой за годы Гражданской войны для него стали не политические катаклизмы, физические лишения и голод, а увольнение из Санкт-Петербургского университета в 1921 г.

В дневниках современников, даже остававшихся в относительном душевном здравии, тема психического расстройства возникала в качестве метафоры общей психологической атмосферы: «Ощущение тьмы и ямы. Тихого умопомешательства»

[2651]. Впоследствии П. А. Сорокин, соглашаясь с Осиповым относительно распространявшейся спутанности сознания, писал о том, что бедствия эпохи Гражданской войны понижали когнитивные способности индивидов, заставляя их концентрироваться исключительно на актуальных проблемах, сужая способности восприятия

[2652]. В психологии это известно под термином «тоннельное мышление». Сорокин отмечал также, что снижение когнитивных способностей способствует усилению внушаемости индивида, что делает его беззащитным перед агрессивной пропагандой, а также снижает контроль над эмоциями. Последнее, по мысли социолога, предопределяло жестокость эпохи Гражданской войны

[2653].

Факторы невротизации общества можно распределить по таким группам, как биологические (плохое питание ослабляло нервную систему организма), социальные (например, депрофессионализация, которая являлась значимой причиной стресса для специалистов), политические (эксперименты в области управления, которые для противников власти обладали сильным травмирующим эффектом), военные (постоянная угроза жизни в условиях Гражданской войны), лексические (агрессивная риторика пропаганды классовой борьбы пугала потенциальные жертвы), бытовые (расстройство привычной повседневности заставляло постоянно приспосабливаться к меняющимся условиям). Как правило, все они оказывали комплексное воздействие на психику современников, однако в качестве триггера той или иной психической реакции могли выступить события или явления любой группы. Так, например, характерной особенностью повседневности периода Гражданской войны стало погружение крупных городов во тьму по причине топливного кризиса. Улицы не освещались, по вечерам в редких домах горел свет. Темнота на фоне других явлений провоцировала у обывателей депрессию.

Подтвердить наблюдения психиатров о распространении психоневрозов статистическими данными не просто. За годы Гражданской войны организация психиатрической помощи была существенно перестроена, количество коек сократилось, усилилась миграция населения, в том числе душевнобольных, из городов. Кроме того, психические больные, находившиеся на стационарном лечении, в условиях плохого снабжения оказывались наиболее подвержены эпидемическим заболеваниям — тифу и холере. Л. А. Прозоров отмечал, что смертность душевнобольных от холеры в разных больницах Советской республики за 1918–1919 гг. составила от 65 до 80 %

[2654]. Главным фактором увеличения числа душевных расстройств Прозоров по понятным причинам называл Первую мировую войну, указывая, что к ее окончанию в России был один миллион нервнобольных. При этом официально числившихся душевнобольных весной 1918 г. было 50 000. Учитывая признания психиатров, что в больницах находится не более 10 % душевнобольных, можно говорить о том, что психических больных в 1918 г. на территории Советской России было не менее 500 000.

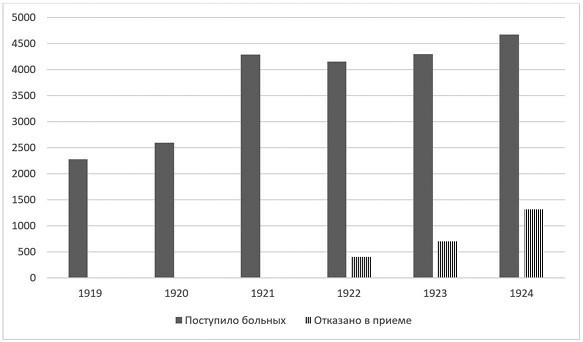

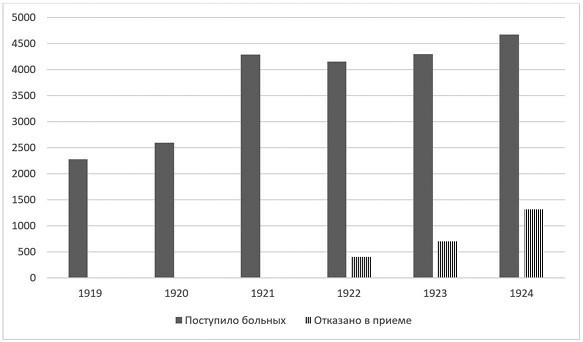

Ил. 243. Поступление душевнобольных в клиники Москвы (по данным В. А. Громбаха)

Хотя цифры, отражавшие динамику поступлений душевнобольных в городские клиники, нельзя по вышеназванным причинам соотнести с дореволюционным периодом, имеющиеся данные по отдельным городам позволяют говорить о росте психических заболеваний. Так, В. А. Громбах приводит статистику по московским больницам за 1919–1924 гг., причем фиксируя и случаи отказа от стационарного лечения, что, ввиду переполненности клиник, начало практиковаться с 1922 г., когда решено было определять в стационар лишь «абсолютно нуждающихся в помещении в больницу»

[2655]. Диаграмма поступления душевнобольных в клиники Москвы (ил. 243) подтверждает выводы Осипова о том, что рост числа психических больных продолжался и после Гражданской войны. Это подтверждает мысль, что Гражданская война не только оказывала кратковременное неврологическое воздействие на человека (травматический невроз), но и способствовала развитию долгосрочных патологических процессов в организме, приводивших к психозам. Психиатры расширяли проблему долгосрочных последствий, указывая, что психические болезни могут передаваться следующим поколениям. Сорокин и вовсе считал революцию «орудием отрицательной селекции».