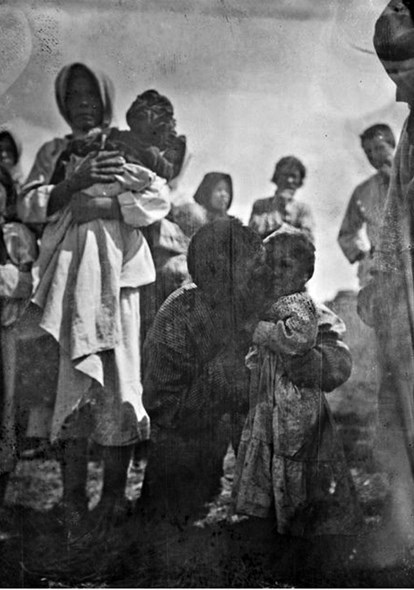

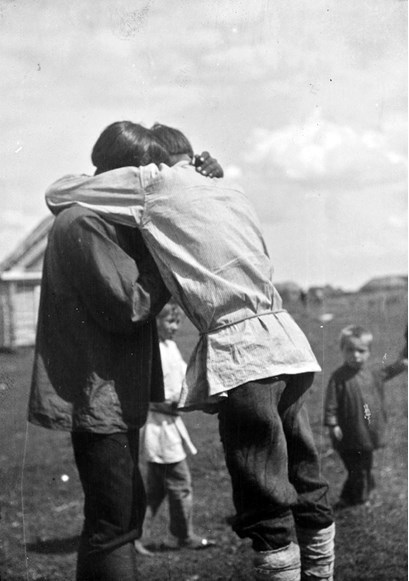

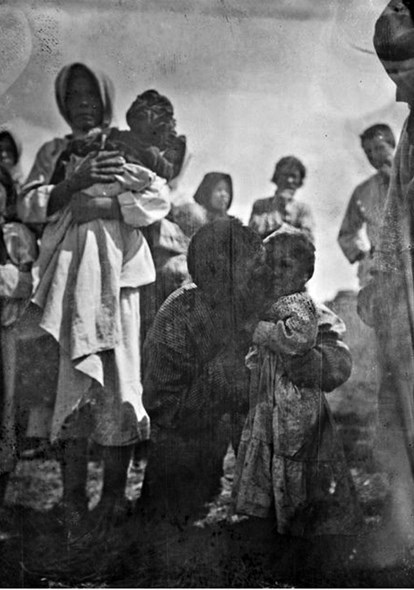

В отличие от В. В. Шульгина, писавшего, что колонны призванных запасных двигались в полном порядке и в приподнятом настроении, М. Палеолог 25 июля в дневнике описал иную картину. Наблюдая встретившуюся ему на пути маршевую колонну, посол отметил беспорядочность следовавших транспортных средств, а также большое количество женщин, сопровождавших мужей. В этой картине было мало от ура-патриотической атмосферы официально-пропагандистских изданий: «В течение всей поездки мой автомобиль догонял и затем проезжал мимо пехотных полков, находившихся на марше с полным полевым снаряжением. За каждым полком нескончаемой вереницей следовали транспортные средства, фургоны с боеприпасами, багажные повозки, грузовые средства передвижения армейских технических служб, санитарные повозки, военно-полевые кухни, телеги, линейки, крестьянские повозки и т. п. Транспортные средства следовали одно за другим в полнейшем беспорядке; иногда они съезжали с колеи и пересекали поля, натыкаясь друг на друга и создавая такую красочную неразбериху, что напоминали нашествие азиатской орды. Пехотинцы выглядели прекрасно, хотя их походу мешали дожди и дорожная грязь. Большое число женщин присоединилось к армейской колонне, чтобы сопроводить мужей до первого привала и там в последний раз попрощаться с ними. Некоторые женщины несли на руках своих детей. Вид одной из них весьма тронул меня. Она была очень молодой, с нежным лицом и красивой шеей. Красно-белый головной платок был повязан на ее светлых волосах, а кожаный пояс стягивал на ее талии сарафан из синей хлопчатобумажной ткани. К груди она прижимала младенца. По мере своих сил она старалась не отставать от шагавшего в конце колонны солдата, красивого парня с загорелым лицом и с развитой мускулатурой тела. Они ничего не говорили, но шли, не спуская друг с друга любящих, полных душевного мучения глаз. Я видел, как трижды подряд молодая мать протягивала солдату младенца для поцелуя»

[380].

Ил. 4. Мобилизованный прощается с семьей. Июль 1914 г. Село Вечканово Самарской губернии. Фотограф А. Вяйсянен. Музейное ведомство Финляндии. Фотоархив

Ил. 5. Мобилизованный целует ребенка на прощание. Июль 1914 г. Село Вечканово Самарской губернии. Фотограф А. Вяйсянен. Музейное ведомство Финляндии. Фотоархив

Плачущая женщина становилась одним из самых ярких символов мобилизации. Призванный по мобилизации рижский рабочий А. Пирейко вспоминал отправку своего эшелона: «Когда начали нас погружать в вагоны, раздались душераздирающие крики и плач женщин, родственников и близких мобилизованных… Жены мобилизованных от горя рвали на себе волосы, цеплялись за буфера вагонов, чтобы остановить отходящий поезд с близкими людьми. Вой поднялся такой, что казалось, будто отправляют людей на кладбище»

[381].

Плакали не одни женщины. Вологодский крестьянин И. Юров, зачисленный в ратники ополчения из‐за больной ноги, описывал отправку первых партий мобилизованных: «Огромная толпа простонародья — мужчин, женщин и детей. У многих мужчин, как они ни крепились, из глаз лились слезы, а все женщины истерически рыдали или скулили каким-то нечеловеческим голосом, держась обеими руками за своих мужей. Мужчины каким-то помертвевшим взглядом смотрели на оставляемых жен и детей. Глядя на все это, хотелось и самому завыть по-звериному от бессилья против этого великого и ужасного бедствия… В Устюге нам рассказывали, как женщина, имевшая пятерых детей, прощаясь с мужем, сошла с ума, а муж, видя это, от отчаяния удавился»

[382]. Один молодой сельский дьячок рассказывал, как расплакался, наблюдая отправку запасных своего прихода: «Взяли N, знаете, у него осталась жена с пятью детьми. Идет он, а у самого лица нет. Один ребенок — на его руках, другого жена несет, а прочие ухватились за подол отца и матери и бегут по бокам. Мать причитает, плачет и дети ревут; аж жутко. И меня прошибла слеза»

[383].

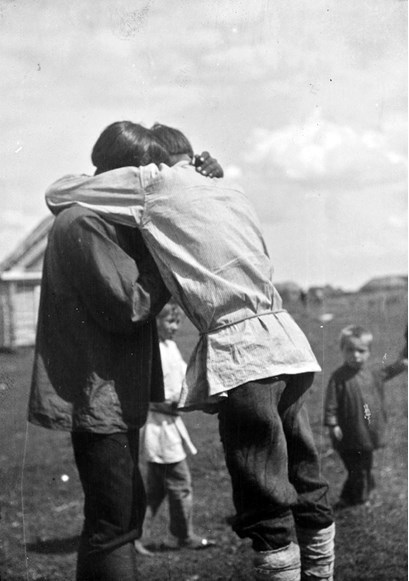

Официальная визуальная картина мобилизации, формировавшаяся из нейтральных фотографий покорно следовавших на сборные пункты запасных, сегодня может быть дополнена частными фотографиями, которые составляли «другую», подпольную визуальную картину рассматриваемого периода. Непостановочные документальные кадры воссоздают моменты прощания близких, не оставляющие сомнения в том, какая именно психологическая атмосфера сопутствовала призыву. Уникальным визуальным документом является фоторепортаж из мордовского села Вечканово Самарской губернии, снятый в июле 1914 г. финским этнографом Армасом Вяйсяненом. На не всегда правильно сфокусированных, экспонированных кадрах жители выражают неподдельное горе, присутствие фотографа немного смущает их, так как многие отворачиваются от фотокамеры или закрывают лицо руками. На одной из фотографий, запечатлевшей рыдания женщин после отъезда мужчин, можно опознать по торчащей из одеял руке зарывшуюся в них женщину, которую пытаются утешить ее соседки (ил. 7). Эта подлинная картина народной войны вступала в противоречие с официальным ура-патриотическим визуальным дискурсом.

Ил. 6. Товарищи прощаются перед отъездом на войну. Июль 1914 г. Село Вечканово Самарской губернии. Фотограф А. Вяйсянен. Музейное ведомство Финляндии. Фотоархив

Ил. 7. Женщина оплакивает своего мужа, ушедшего на войну. Июль 1914 г. Село Вечканово Самарской губернии. Фотограф А. Вяйсянен. Музейное ведомство Финляндии. Фотоархив

Проводы на войну всегда были тягостным психологическим испытанием, поэтому народная традиция предполагала компенсаторный ритуал, позволявший снизить градус напряжения. Он предусматривал употребление алкоголя как средства релаксации. Однако военные власти боялись пьяных беспорядков, которыми ознаменовалась мобилизация периода Русско-японской войны. Даже из тыловых районов винный след тянулся вплоть до театра боевых действий. Именно на это делал упор военный министр В. А. Сухомлинов, выступая за ограничение мест продажи питей в империи в период мобилизации

[384]. Из событий 10-летней давности были извлечены уроки. 14 мая 1914 г. Государственный совет одобрил законопроект Н. А. Маклакова о передаче заведывания делами и учреждениями о попечении народной трезвости из Министерства финансов в МВД. Законопроект предусматривал передачу на местах попечения о народной трезвости земским и городским органам самоуправления, находившимся под контролем МВД.