«…Здесь посад обширнее и народ воинственнее, – пишет, разумея Белый город, Самуил Маскевич, автор Дневника событий с польской стороны. – Русские свезли с башен полевые орудия и, расставив их по улицам, обдавали нас огнем. Мы кинемся на них с копьями; а они тотчас загородят улицу столами, лавками, дровами; мы отступим, чтобы выманить их из-за ограды; они преследуют нас, неся в руках столы и лавки, и лишь только заметят, что мы намереваемся обратиться к бою, немедленно заваливают улицу и под защитою своих загородок стреляют по нас из ружей; а другие, будучи в готовности, с кровель, с заборов, из окон, бьют нас самопалами, камнями, дрекольем. Мы, т. е. всадники, не в силах ничего сделать, отступаем; они же нас преследуют и уже припирают к Кремлю. <…> Часть наших сошла с коней и, соединясь с пехотой, разбросала загороды; москвитяне ударились в бегство; только мы мало выиграли; враги снова возвратились к бою и жестоко поражали нас из пушек со всех сторон <…> Мы не могли и не умели придумать, чем пособить себе в такой беде, как вдруг кто-то закричал: «Огня! Огня! Жги дома!»

Церковь Введения на Сретенке (Лубянке). Фото 1907

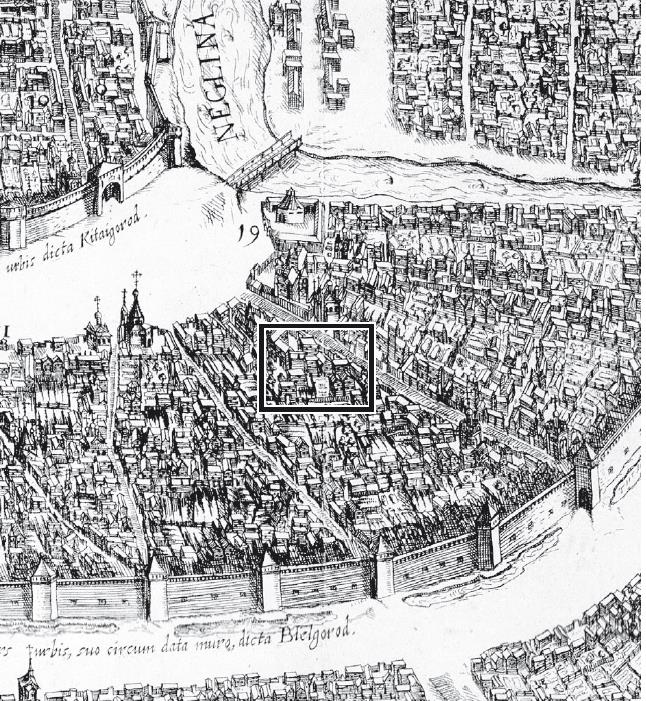

Сигизмундов план. 1610–1611. Фрагмент.

Сретенка (современная Лубянка) лежит между Никольскими воротами Китай-города (слева вверху) и Сретенскими воротами Белого города (справа внизу).

В центре улицы – двор Пожарского (в рамке).

Через улицу – церковь Введения.

У моста через Неглинную – Пушечный двор (под номером 19)

Прервем цитату, чтоб, во-первых, узнать в этих находчивых подсказчиках кого-либо из седьмочисленных бояр (или восьмого – Михаила Салтыкова, лично запалившего свой дом), а во-вторых, чтобы взглянуть на те же происшествия глазами летописцев, с другой стороны баррикады. Буквально баррикады, или острожка, устроенного у Введения на Сретенке, поперек улицы между этой церковью и домом Пожарского:

«На Устретенской же улице совокупишась с пушкари князь Дмитрий Михайлович Пожарский, и нача с ними <литовскими людьми> битися и их отбиша и в город втопташа, а сами поставиша острог у Веденья Пречистыя Богородицы. <…> Видя жь они Литовские люди мужество и крепкостоятельство Московских людей, начаша зажигати в Белом городе дворы».

«…Подожгли один дом, – продолжает со своей стороны Маскевич: – он не загорелся; подожгли в другой раз, нет успеха, в третий раз, в четвертый, в десятый – все тщетно. <…> Я уверен, что огонь был заколдован.»

В летописи гасителем огня выступает Пожарский: «…Там же с ними бился у Введенскаго Острожку и не пропустил их за каменный город прежереченной князь Дмитрий Михайлович Пожарской через весь день (уже второй день восстания. – Авт.), и многое время тое страны (той стороны города. – Авт.) не дал жечь, и изнемогша от великих ран паде на землю, и взем его повезоша из города вон к живоначальныя Троице в Сергиев монастырь».

Имя Пожар

Тогдашние раны Пожарского заставляют его сидеть, вытянув ногу, в знаменитом монументе на Красной площади, где Минин из памяти тех же ран вручает ему меч освободителя. И те же раны позволяют князю, уже на роли аллегории 1812 года, держать кутузовскую паузу, видя свершение судеб. Штурму Кремля Пожарский предпочел осаду, польский гарнизон закончил людоедством и сдался.

«Красная площадь есть приличнейшая для монумента», – настаивал Иван Петрович Мартос. Вряд ли скульптор знал, что Красная рождалась как пожарный отступ, что долго звалась Пожаром, и что изваяние героя с именем Пожарский, став на этой площади лицом к Кремлю, на расстоянии, отмеренном еще Иваном III, станет ее телесной аллегорией, гением места.

Предлагая сопоставить имена князя Пожарского и графа Ростопчина, Феликс Тастевен не расслышал собственно имен.

Все словá от слóва «пожар» носят страдательный характер, означая либо защиту, либо жертву. Пожарные – гасители, пожарники – погорельцы. Пожарские, ведущие фамилию от погорелой волости, суть погорельские. Князь Дмитрий в 1611 году предстал гасителем, пожарным; но на следующий год его уделом как соправителя страны станет сожженная столица.

В Москве XVII века пожаром, видимо, именовался – а точнее, нарицался этим несобственным именем – оборонительный отступ от всякой крепостной стены. Предпринятая после Смуты перепись дворов не раз употребляет это слово применительно к окрестностям Пожарского двора, от Красной площади довольно удаленным: «Спереди с пожару от колодеза, против Пушечнаго Двора» (Пушечный двор XV века существовал вблизи Пожарского двора почти до ростопчинских лет); «На белом месте от Софеи Премудрости Божии к Стретенской улице спереди с пожару» (церковь Софии, что у Пушечного двора, стоит и сегодня на Пушечной улице); «От Стретенской улицы, против Никольских ворот с пожару дворы» (это ворота Китай-города, а не кремлевские того же имени).

Едва ли речь идет о погорелье от литовцев. Никольские ворота, Пушечный двор, церковь Софии – всё суть окрестности Лубянской площади, оборонительного плаца Китайгородских стен. Пожаром нарицается кольцо пустот вокруг Кремля и Китай-города, а площадь, разобщающая эти части, скоро возьмет сегодняшнее имя Красной.

Казанская икона, сопровождавшая Второе ополчение, пришла в собор своего имени, поставленный на Красной площади, из церкви Введения на Сретенке. Движение иконы подтверждает, что Пожарский своеместен на Красной площади, как на своем дворе, перед Никольскими воротами Китая, как перед Никольскими воротами Кремля, и у Казанского собора, как у своей приходской церкви на Сретенке.

Дистанция между Введенским острожком и Красной площадью скрадывается не только в нарицании лубянской местности пожаром, но и в рассказах летописцев и Маскевича о контратаке москвичей, которые с переносными загородками жмут поляков к Кремлю: «в город втопташа».

Кремль охраняем противопожарной ширью от огня, но Кремль играющий с огнем наталкивается на собственное охранение.

Аллегорический Пожарский есть защитник всякой части города от всякой загоревшейся. Он гений площадных и уличных пустот, на языке поэзии – стогн града. Недаром князь Пожарский дан хронистами особенно объемно на картине московского восстания, вызван вперед из сонмища повстанцев.

Ампирный александровский аллегоризм изваянного князя Пожарского оказывается согласен со средневековой хроникой Пожарского живого.

Его изнеможение от ран значит успех литовского поджога и поражение восстания. Поляки жгли Москву четыре дня. (При французах она будет гореть шесть дней.) «Мы были тогда безопасны, – завершает Маскевич, – нас охранял огонь. <…> Смело могу сказать, что в Москве не осталось ни кола, ни двора.»

Часть II

Граф Ростопчин

Растоп

Родоначальником Ростопчиных считается Андрей или Борис прозванный Растопча, татарин на московской службе в середине XV века. «Растопча» значит именно то, что слышится: Андрей/Борис был истопник великой княгини. Растопча действует огнем и на огонь, а не против и не после огня, как Пожарский.