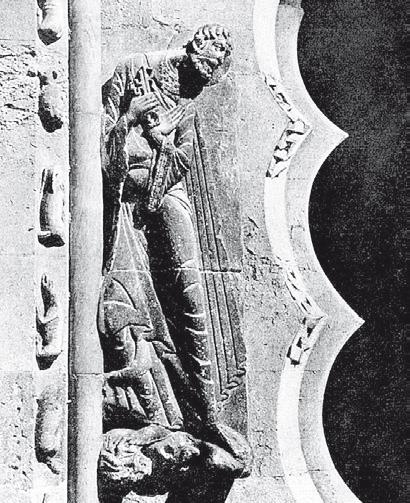

Святой Петр.

Рельеф портала в аббатстве Святого Петра в Муассаке, Лангедок, Франция

С детства скульптор остался впечатлен церковными рельефами Армении. Писал, что над его искусством надстояли два рельефных ангела с фасада церкви в родном Адрианополе (Гюмри). Меркуров был армянский грек. Меркуровское чувство камня врождено Арменией, чувство священного письма сочтем врожденно-греческим.

Кумир и образ

Арменика, романика и готика, когда на них пришелся выбор позднего художника, хотят вернуть скульптурный образ в лоно храма. При этом слово образ хочет возвратиться из словаря художества и снова означать священное изображение, перед которым творят молитву. И отличаться от кумира, перед которым невозможно поклонение, кроме языческого и гражданского.

Скульптурный образ в христианскую эпоху выпростался именно из храмовой стены. В храме скульптура обрела санкцию Духа – и санкцию Церкви, поначалу державшей эту рубрику искусства под сомнением. Цветение армянской, романской, готической, барочной храмовой скульптуры означает, что обе санкции совпали; что были, видимо, получены, а не присутствовали изначально. Получены для проповеди и для продолжения сакрального пространства, даже в демонических изводах.

Представить путь скульптуры от Средневековья как историю телодвижений собирательной фигуры. Вот, однажды отделившись от стены, она становится в пространстве храма; вот выходит в двери, держась уступов перспективного портала, цепенея впечатлениями улицы; немного отступает от стены, прямится; наконец, становится на площади.

Это прошли века.

На площади фигура могла бы оставаться воплощенной проповедью, с чем и была туда допущена. Но нет, уход из храма оказался выходом из-под контроля, потерей связи со стеной. Потерей обязательной, родной стены. А главное, потерей санкции. Санкции Духа, без которой монументы оживают лишь как мертвецы.

Ища свое Средневековье, ваятели модерна, как прежде них ваятели барокко, взыскали, самое большое, тайну претворения художественных образов в священные, самое малое – тайну проступания вторых за первыми.

Смиренные

Предпочитая положение согбенности, смиренники московского модерна – «старый» Гоголь, «старый» Достоевский – словно призывают на себя, очерчивают в воздухе, едва не проектируют параболу: печуру, нишу, арку, свод. Лишенные «четвертого фасада» – вида сзади, Гоголь и Достоевский предвидят возвращение к стене, если не в стену. К стене, в которую ушел Гоголь; к стене, из которой вышел Достоевский.

Меркуров, вообще охотно говоривший о себе и о своих работах, признавал свою и их архитектурность. Если согбенность Достоевского чрезмерна для деисуса, это скульптурная чрезмерность и ее принужденность архитектурой.

Которая сама бывает принуждаема скульптурой. Знаменитый опекушинский эффект, когда чтоб встретиться глазами с Пушкиным, необходимо отойти довольно далеко и там увериться, что он беседует поверх толпы с одним тобой, – не только выдающийся прием, но очерк крупной площади. Так Пирогов чертит своим высоким взглядом амфитеатр, какого нет на Пироговке. Радиус, угол взгляда изваяния могут служить орудиями сноса или строительства вокруг, и даже рычагами передвижки самого кумира.

Взгляды «старых» Гоголя и Достоевского встречаются со зрителем наедине, вблизи, в отсутствие толпы. Под ними невозможна площадь, но малое, даже закрытое пространство. И вот они ушли с бульваров во дворы своих героев. Эти дворы еще не храмы, но все же тематические, переполненные памятью, укрытые невидимыми куполами персональных посвящений пяди. Степени, ступени возвращения скульптуры в храм.

Центр вне фигуры

Меркуров говорил: «…Гранитный Достоевский – фигура о двух осях и об одном центре, причем центр вне фигуры». Действительно, центр деисуса – Иисус, судящий живым и мертвым.

(В этом смысле постановка монумента на центральной оси колоннады неточна, хотя верна архитектурно.)

Однако в некотором храме, где проповедь доверена скульптуре, центром взгляда изваяния, согбенного под сводом, может оказаться фигура прихожанина и всякого вошедшего. Такая перемена центра взгляда влечет и перемену взгляда, выражения лица изваянного. Выражения в буквальном смысле – перемену речи, высказывания лица. Теперь высказывается греховность человека. Но человека богоподобного, в котором образ Божий может быть почтен фигурой предстояния.

Поэтому возможно встать под взгляд фигуры, нареченной Достоевским. И, перефразируя Меркурова, сказать, что у нее два внешних центра: Бог и человек.

Гоголь и Достоевский

Поэт Сергей Городецкий писал в 1915 году, под впечатлением визита в мастерскую Меркурова: «…Достоевский трактован как философ-аналитик, острым взором рассекающий мир, пронзающий своим взглядом, проникающий бездны человеческого духа…» Достоевский в этом впечатлении поистине колеблется над бездной.

Как и бездна Гоголя, это ночная, может быть внезапно явленная бездна, вызвавшая Достоевского в халате и в домашней обуви на босу ногу.

Того, что видит Достоевский, мы не видим, как не видим горящих в печке Гоголя тетрадей. Но став на точку взгляда Достоевского, мы понимаем: бездна в нас. И раскрывается нам в то мгновение, в которое явилась перед Достоевским. Так проповедуют вошедшим храмовые изваяния.

Это не то же самое, что в гоголевском взгляде оказаться горящими листами. Во взгляде Достоевского мы остаемся или становимся собой, как бы страшно нам с собой ни стало.

Апостольское притязание позднего Гоголя оправдано успехом проповедничества Достоевского. Вот кто, пожалуй, написал томá второго тóма «Мертвых душ», соединив роман и проповедь, пресуществив ходульные, зомбированные фигуры гоголевских положительных героев в живые образы, – словом, стяжав для них ту благодать, которую Гоголь испрашивал и не стяжал. Гоголь Андреева, запечатленный накануне смерти, видящий безблагодатность своих усилий, утешен апостольством меркуровского Достоевского.

Недаром у фигуры «Гоголь» нет другого имени, или оно потаено особенно глубоко. Наоборот, другое имя изваяния, подписанного Достоевскому, таится среди многих явных.

Иконографический анализ монумента между тем почти исчерпан. Вероятно, он указывает только область поиска.

Но не испробован анализ краеведческий.

Часть II

Петр и Павел

Мариинская больница

В перечне «монументальной пропаганды» Достоевский был чужак не меньше, чем апостол. Уборка памятника с глаз стала вопросом времени и состоялась в 1936 году.