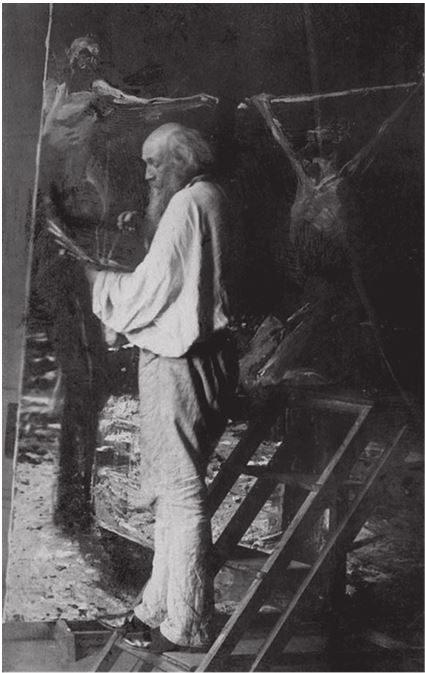

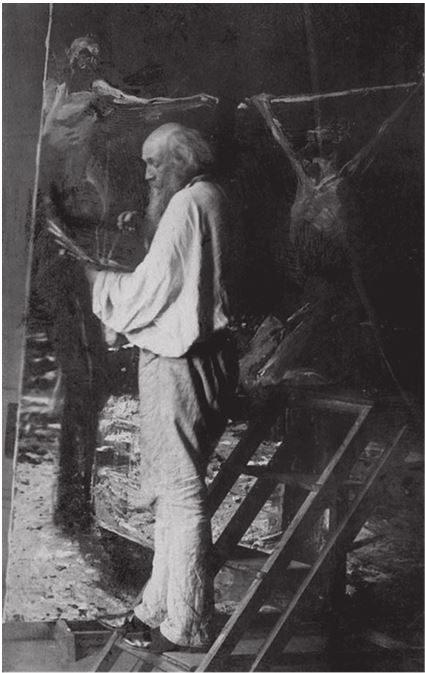

Н. Н. Ге в мастерской за работой над картиной «Распятие». 1892

В тот год, еще перед отъездом в Париж, Татьяна увидела произведение Николая Ге «Распятие», затем, находясь уже в поезде, проезжавшем польские земли, она выразила свое понимание этой картины, записав в дневнике: «Два креста, и не креста, а Т, третьего не видно. Так что Христос не в центре картины, а центр находится между ним и разбойником. Представлена та минута, когда Христос умирает. Уже это не живой человек, а вместе с тем голова еще поднята и тело еще не совсем ослабло. Разбойник повернул к нему голову, и, видя, что этот человек, единственный, который когда-либо сказал ему слово любви, умирает, что он лишается этого друга, которого только что приобрел, он в ужасе, и у него вырывается крик отчаяния. Это очень сильно и ново. Оба распятые человека стоят на земле. Разбойник не пригвожден, а прикручен веревками. Он очень хорошо написан, но я должна сказать, что на меня это не произвело сильного впечатления. Мне это жаль. Это потеря свежести, душевной впечатлительности. Папа расплакался, увидав это, и они с Ге обнимались в прихожей и оба плакали»

[1364]. Своей интересной интерпретацией Татьяна откликнулась на духовное содержание полотна, а не на технику и форму. Она, правда, поняла, что сама не так остро отреагировала на картину, как отец, и это встревожило ее. Но и в этом случае речь для нее шла только о содержании картины.

Приехав в Париж, Татьяна посетила Лувр и восхитилась красотой греческой скульптуры. «Это останется навсегда»

[1365], – записала она в своем дневнике 1894 года. Татьяна Львовна уверена: теперешние художники, пишущие умышленно «без рисунка и перспективы, сгинут с лица земли, потому что нельзя игнорировать то, что до них сделано, и возвращаться к примитивности»

[1366].

Затем художница сходила на выставку-продажу картин и возмутилась увиденным: «Но что за картины! Все это безумное, бессмысленное искание чего-нибудь нового, и только два-три пейзажа немного передают природу, а остальные – лубочные, скверные картины: ярко-зеленые деревья, обведенные широким черным контуром, невероятно синее небо и красные крыши. А лица! Это невероятно! Меня это возмущает, смущает, поражает, приводит в недоумение. Я смотрю во все глаза, думаю во все мозги, стараюсь что-нибудь найти, понять, но ничего, ничего. Конец миру пришел»

[1367]. По мнению Татьяны Толстой, для современных художников центр переместился с поиска смысла жизни на искание чего-либо нового.

Через несколько дней Татьяна Львовна побывала на выставке «символистов, импрессионистов и неоимпрессионистов» (в последнем случае она имела в виду пуантилистов). Посмотрела в галерее Дюран-Рюэля

[1368] картины К. Писсарро, Э. Мане, К. Моне, О. Ренуара, А. Сислея и других авторов. Однако мнение русской посетительницы не изменилось. «Первая выставка Камиля Писсарро еще понятная, хотя рисунка нет, содержания нет и колорит самый невероятный», – пометила она в дневнике. После выставки Писсарро отправилась на символистов. «Долго смотрела, не расспрашивая никого и стараясь сама догадаться, в чем дело, но это свыше человеческого соображения». О персональной выставке «неоимпрессиониста» Татьяна Львовна высказалась, не назвав имени художника, довольно жестко: «Бессмыслица тоже такая же, если не большая»

[1369].

Поль Дюран-Рюэль в своей картинной галерее. 1910

Обширную выдержку из дневника старшей дочери о посещении нескольких парижских выставок Лев Толстой поместил в Х главу своего эстетического трактата «Что такое искусство?», опубликованного на рубеже 1897–1898 годов. Впечатления дочери подтвердили его представления о современном искусстве

[1370]: оно не способствует объединению людей. «Настоящее произведение искусства, – писал он, – делает то, что в сознании воспринимающего уничтожается разделение между ним и художником, и не только между ним и художником, но и между ним и всеми людьми, которые воспринимают то же произведение искусства. В этом-то освобождении личности от своего отделения от других людей, от своего одиночества, в этом-то слиянии личности с другими и заключается главная привлекательная сила и свойство искусства»

[1371].

Художник, по Толстому, «заражает» своего читателя, зрителя или слушателя тем чувством, которое пережил сам. Толстому принадлежит замечательная многосоставная мысль: «Для того чтобы человек мог произвести истинный предмет искусства, нужно много условий. Нужно, чтобы человек этот стоял на уровне высшего для своего времени миросозерцания, чтобы он пережил чувство и имел желание и возможность передать его и при этом еще имел талантливость к какому-либо роду искусств»

[1372].

У Толстого был религиозный взгляд на искусство. «Под религиозными взглядами, – писал он, – я разумею ответ на основной и самый важный для человека вопрос: каков смысл той жизни, которую должен прожить человек»

[1373].

Содержание, о котором неустанно говорила Татьяна Львовна, появляется – согласно Толстому – в работе художника, который находится «на уровне высшего для своего времени миросозерцания». Это высшее миросозерцание имело для нее религиозно-духовную сущность. Новое же качество художественной формы, ее возрастающую – внутреннюю – напряженность в импрессионистских и постимпрессионистских картинах Татьяна Толстая не уловила. Глубинная причина этого, по-видимому, заключалась в том, что ей изначально были чужды какие-либо проявления западного индивидуализма.

Перед нами, несомненно, свидетельство культурного диалога. «В искусстве импрессионистов, – пишет М. Ю. Герман, – с особой остротой реализовалось важнейшее качество, отличающее европейское (особенно французское) искусство от русского: поиск и реализация истины, но не морали, что способствует сохранению эстетической функции искусства и оставляет нравственные оценки зрителю, вольному искать в картине или новелле назидательные выводы»

[1374]. По мнению современного искусствоведа, принципиальное завоевание импрессионизма заключается в утверждении автономной ценности искусства. Подобное понимание цели, предназначения искусства импрессионистами было чуждо Толстым – отцу и дочери.