Амакуса Сиро

Недовольство среди крестьян росло и в декабре 1637 года оно вылилось в восстание, охватившее Симабару и острова Амакуса. По разным оценкам в нем приняло участие от 25 000 до 40 000 человек, причем к крестьянам присоединилось много ронинов. Возглавил восстание семнадцатилетний самурай Амакуса Сиро, также известный как Масуда Сиро Токисада, сын одного из вассалов даймё Кониси Юкинага. Повстанцы захватили замок Хара на полуострове Симабара и удерживали его до середины апреля 1638 года. После подавления восстания все его участники, попавшие в руки властей, были казнены, а замок Хара сожжен. Сёгунат расценил восстание, как происки «варваров-христиан». К тому времени страна уже была закрыта на 80 %. Миссионеров изгнали, торговлю с иностранцами сократили, японцам под страхом смерти запретили покидать Японию. Теперь же были изгнаны испанские и португальские купцы. Исключение было сделано только для голландцев, которые, будучи протестантами-кальвинистами, помогали подавлять католическое восстание на Симабару — голландские корабли обстреливали из пушек замок Хара.

У закрытия страны была ещё одна причина. Торговля с иностранцами привела к быстрому обогащению некоторых купеческих родов. Сёгунские власти вполне резонно видели в крепнущей торговой буржуазии угрозу, поэтому постарались максимально ее ослабить, сильно сократив торговлю с иностранцами и взяв оставшуюся в свои руки. Политические интересы доминировали над экономическими. В XIX веке вред самоизоляции стал очевидным, Япония превратилась в отсталую и бедную страну. Но вместо того, чтобы «открыть» страну, ее закрывали еще сильнее. Так, например, в 1825 году вышел указ, приказывающий стрелять в иностранные корабли, подошедшие к японским берегам.

Япония была открыта лишь в середине XIX века под давлением США.

Денежная система сёгуната Токугава

Право чеканки золотых и серебряных монет сёгуны дома Токугава оставляли за собой, а вот чеканку медной монеты могли отдавать на откуп частным лицам. Уже в 1608 году, вскоре после основания сёгуната был установлен официальный обменный курс, согласно которому 1 рё золота соответствовал 50 моммэ серебра или 4 каммон меди.

[81]

Финансовая стабильность наблюдалась при трёх первых сёгунах. Тогда монеты были полновесными, но затем их начали портить, отчего монеты часто принимались к оплате не по номиналу, а по весу. Широкое распространение получила чеканка фальшивой монеты, преимущественно — медной крупного номинала.

Первые японские банкноты, называемые ямада хагаки, начали печатать около 1600 года служители синтоистского храма в Исэ в провинции Ямада (префектура Миэ). Бумажные банкноты были удобнее в перевозке и хранении. Репутация у храма была высокой и его банкноты имели активное хождение даже после того, как сёгунское правительство запретило хождение всяких иных денег, кроме тех, которое что чеканило оно само. Правда хождение ямада хагаки ограничивалось провинцией Ямада.

С разрешения бакуфу и под его контролем местные даймё могли печатать свои бумажные деньги, называемые хансацу, что можно перевести как «клановые деньги». Хансацу имели хождение на территории хана, в котором они были выпущены. Несмотря на то, что эмиссия клановых денег контролировалась центральной властью, многие даймё ухитрялись выпускать их в объемах, превышавших дозволенные, а для того, чтобы их хансацу пользовались бы спросом, полностью запрещали в своих владениях хождение монет. Развитие внутренней торговли привело к тому, что некоторые хансацу стали ходить за пределами владений выпустивших их даймё. В 1707 году сёгун Токугава Ёсимунэ запретил выпуск хансацу, но этот запрет, болезненно ударивший по материальному положению даймё, просуществовал недолго и был отменен в 1730 году.

Также свои бумажные деньги печатали члены императорской семьи, настоятели отдельных храмов, городские власти и даже отдельные купцы. К концу периода Токугава в обороте находилось более полутора тысяч (!) различных денежных знаков.

Глава девятая

Сёгунат Токугава в XVIII–XIX веках

«Рисовый сёгун» Токугава Ёсимунэ

Восьмого сёгуна Токугава Ёсимунэ, правившего с 1716 по 1745 годы (а фактически — до своей смерти в 1751 году) прозвали «рисовым сёгуном» за его заботу о рисоводстве и о мерах по созданию больших запасов риса. В 1730 году Ёсимунэ разрешил торговлю «рисовыми» векселями и фьючерсами на Рисовой бирже Додзима в Осака.

Сёгун Ёсимунэ, которого заслуженно сравнивают с основателем сёгуната Токугава Иэясу, происходил из дома Кии, основанного одним из младших сыновей Иэясу. Прямая линия правления прервалась на седьмом сёгуне Иэцугу, умершем в семилетнем возрасте. Ёсимунэ стал сёгуном в 31 год после одиннадцатилетнего успешного правления своим родовым владением Кии. Это был опытный руководитель, который сразу же начал реформы, получившие название реформ годов Кёхо (1716–1736) по очередному девизу правления. Целью этих реформ стало оздоровление финансовой системы государства.

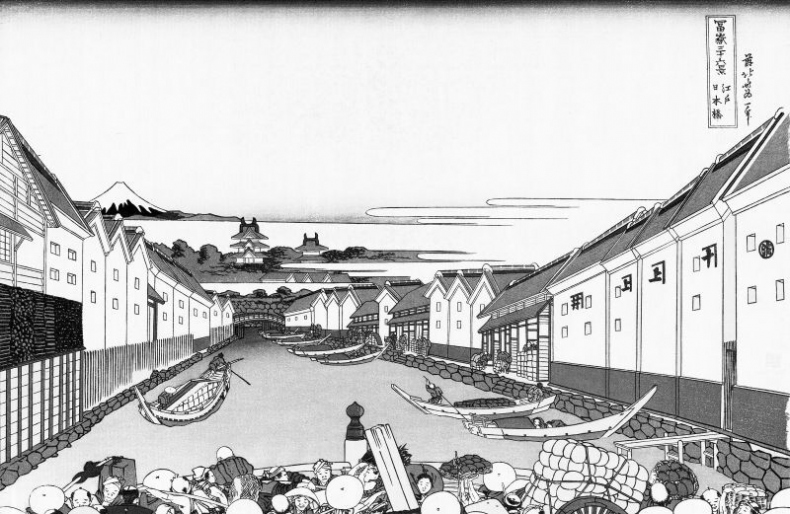

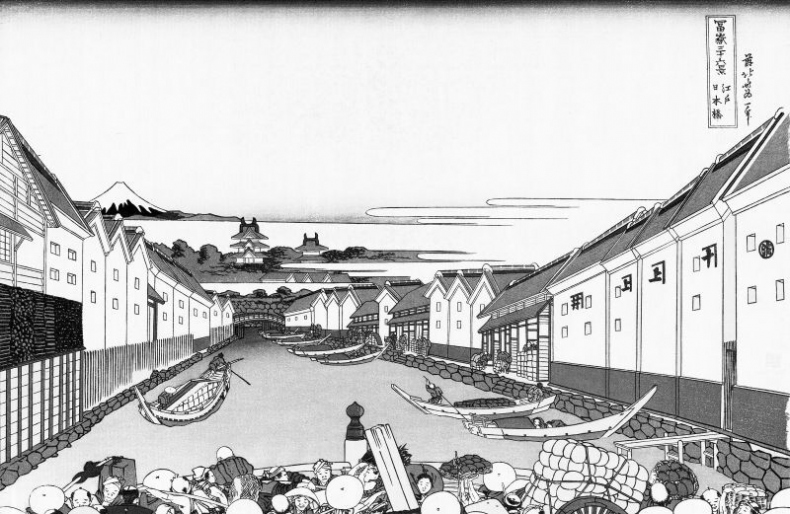

Мост Нихонбаси и торговые конторы в Эдо, из серии «Тридцать шесть видов Фудзи». Кацусика Хокусай

Наследство Ёсимунэ досталось скверное — пустая казна, обедневшие самураи, разоряющиеся крестьяне, расцвет казнокрадства и взяточничества. Ёсимунэ взял финансовые дела под личный контроль и постарался максимально улучшить управление финансами. Довольно громоздкую структуру управления он существенно не изменил, ограничился введением нескольких новых должностей, позволявших разграничить полномочия высокопоставленных чиновников. Основную ставку Ёсимунэ делал на доверенных людей, которых он привез с собой из родового княжества Кии.

Токугава Ёсимунэ

Ёсимунэ установил в сёгунате режим жесткой экономии, которому следовал и сам, сократил число самураев, находящихся на службе у сёгуната, а оставшимся уменьшил рисовое жалованье, временно обложил даймё дополнительным налогом в размере 1 % от собранного риса и провел еще ряд подобных мер, непопулярных, но вынужденных. Но одновременно он предоставил большие льготы тем, кто осваивал пустоши, способствовал развитию торговли, разрешил ввоз в Японию европейских трактатов по прикладным наукам и даже позволил некоторым подданным изучать голландский язык в Нагасаки. Так появились первые рангакуся («голландоведы»), которые способствовали распространению европейских знаний в Японии. Сам Ёсимунэ не раз встречался с голландцами и активно интересовался всем происходящим на Западе. Он не «открыл» Японию, но в какой-то мере подготовил общество к этому, показал, что у иностранцев можно перенять много полезного.