«Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооружённой силы как средства разрешения международных споров.

Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признаётся».

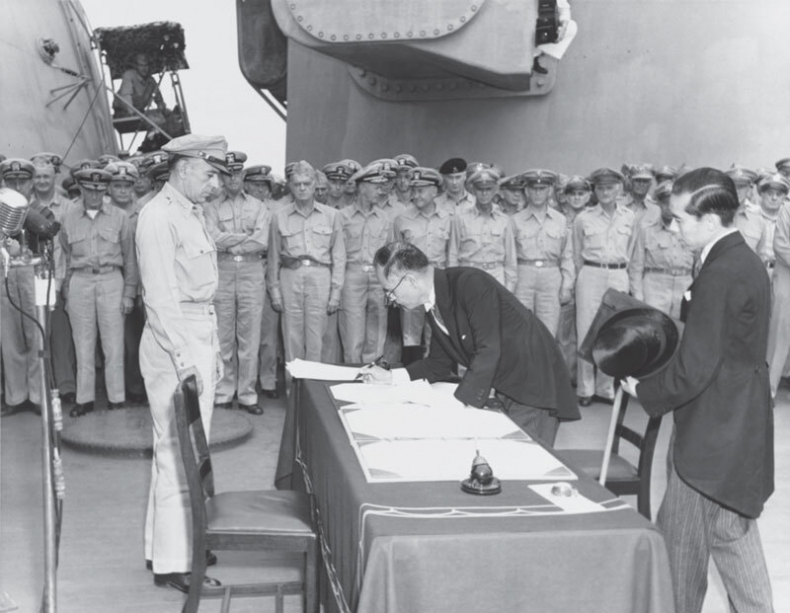

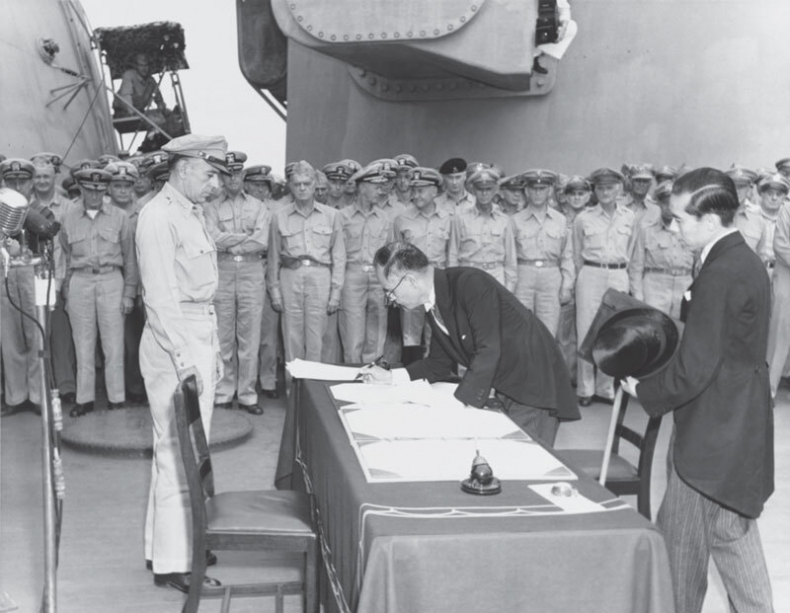

Министр иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу подписывает Акт о капитуляции на борту американского линкора «Миссури» 2 сентября 1945 года

Силы самообороны Японии, сформированные в 1954 году, предназначены исключительно для обороны государства. По Закону от 15 июля 1992 года Силам самообороны разрешается выполнять некоторые международные функции, не связанные с ведением боевых действий, такие как грузовые перевозки, восстановление разрушенной инфраструктуры, снабжение и полицейские операции.

Глава тринадцатая

Япония в 1946–1989 годы (вторая часть периода Сёва)

Япония в период оккупации

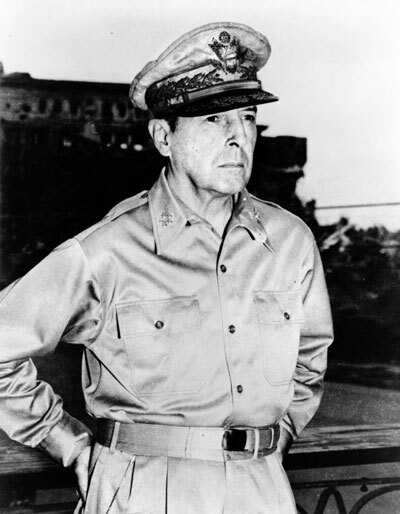

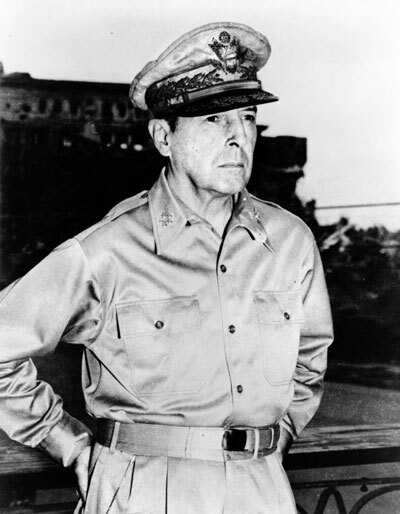

Формально оккупационные войска союзными — американо-британскими, но британский контингент был крайне мал и не играл существенной роли. Всеми делами заправляли американцы во главе с главнокомандующим оккупационными войсками генералом Макартуром, штаб которого сначала находился в Иокогаме, а затем переехал в Токио.

Дуглас Макартур

В «Основных принципах политики США в отношении Японии в начальный период оккупации», опубликованных в сентябре 1945 года, конечной целью оккупации было обеспечение отсутствия угрозы со стороны Японии «для Соединенных Штатов или для мира и безопасности во всем мире». Для этого следовало создать «миролюбивое и ответственное правительство», через которое главнокомандующий оккупационными войсками проводил свою политику. Окуппационное управление Японией носило непрямой характер — главнокомандующий оккупационными войсками передавал свои директивы правительству Японии, которое реализовало их от своего имени.

По особенностям политики, проводимой оккупационными войсками, период оккупации Японии можно разделить на две части. С 1945 по 1948 годы активно проводились реформы, направленные на демократизацию общественно-политической сферы. Все антимилитаристские течения, в том числе и коммунистическое, пользовались благосклонностью оккупационных властей, главной задачей которых было создание условий, исключавших возрождение военного потенциала Японии. Предполагалось, что Япония станет «второстепенной» азиатской страной, которая не будет пользоваться особым влиянием в регионе. В то время американцы считали своей восточноазиатской опорой гоминьдановский Китай, которым руководил насквозь проамериканский Чан Кайши и не допустить оппозиционные.

В октябре 1949 года китайские коммунисты, руководимые Мао Цзедуном, изгнали националистов

[121] на Тайвань и провозгласили создание Китайской Народной Республики. Годом раньше, в сентябре 1948 года, на территории советской зоны оккупации (север Корейского полуострова) была провозглашена коммунистическая Корейская Народно-Демократическая Республика.

Республики Корея, созданной на юге Корейского полуострова, в американской зоне оккупации, было недостаточно США для противостояния коммунистической угрозе в Восточной Азии. Кроме того, возникла опасность «коммунизации» Японии, которую теперь американцы стали рассматривать в качестве своего основного союзника в этом регионе. Поэтому в 1949–1951 годах демократизация японского общества была приостановлена, так же, как и меры, направленные на полное подавление военно-промышленного потенциала Японии. Война на Корейском полуострове, развязанная коммунистическим Севером в июне 1950 года, окончательно закрепила смену политических приоритетов США. Началось восстановление японского военно-промышленного комплекса. Ряд компаний, производивших продукцию военного назначения, исключили из репарационного списка, подразумевавшего их демонтаж и вывоз в США, была возобновлена работа арсеналов, японских офицеров начали направлять на переподготовку в США, а в августе 1950 года был создан так называемый резервный полицейский корпус численностью в 75 000 человек — костяк будущих Сил самообороны Японии.

Демократизация политической сферы привела к образованию политических партий, обладавших самостоятельностью действий, то есть — не находящихся под контролем правительства. Уже в 1945 году были созданы Социалистическая партия Японии, Либеральная партия, Японская кооперативная партия и Прогрессивная партия, выступашая за сохранение японской государственности и против коммунистов, которые с первых дней оккупации стали возрождать свою партию, разгромленную в середине тридцатых годов. В мае 1947 года вступила в силу новая Конституция Японии, которая формально представляла собой серию поправок в Конституцию Мэйдзи, но эти поправки настолько важны и широки, что их считают новой Конституцией. Помимо отказа японского народа от войны, новая Конституция существенно ограничила влияние императора на внешнюю и внутреннюю политику страны. Власть императора стала символической, а реальную власть получал контролируемый парламентом премьер-министр. Еще до принятия новой Конституции, в 1946 году, император Хирохито отрекся от своего божественного происхождения. На многих японцев это отречение произвело поистине шоковое воздействие. Оно не сказалось на почтении к императорскому дому.

Важнейшими изменениями в законодательной сфере стали установление всеобщего равноправия и местного самоуправления. Отыне женщины пользовались равными правами с мужчинами, а все члены семьи становились равноправными.

В экономике был взят курс на активное поощрение производства. Предприятиям предоставлялись «восстановительные» кредиты и различные дотации. Приоритетными отраслями, как и следовало, стали угольная промышленность и металлургия.

Но, пожалуй, самой важной реформой стала аграрная, которая положила конец неэффективному помещичьему землевладению, при котором земли, в основном, сдавались в аренду на невыгодных для арендаторов условиях. Развитие сельскохозяйственного производства в таких условиях было невозможным. Помещикам не хотелось вкладываться в земли, которые и без того приносили хорошие и стабильные доходы, а арендаторам не имело смысла вкладывать средства в чужие земли. Аграрная реформа, как и все остальные, проводилась по указанию команддования оккупационных войск. У тех помещиков, которые не вели самостоятельную обработку земель, а сдавали все свои владения арендатором, в принудительном порядке государство выкупало все их владения целиком. Тем, кто обрабатывал землю своими силами, оставляли в пользование 3 тё, а оснальное подлежало продаже государству. Государство продавало земли крестьянам, причем — по твердым ценам. Можно было купить до 3 тё земли на семью (двор). Только для относительно малонаселенного острова Хоккайдо было сделано послабление — здесь бывшие помещики и крестьяне могли иметь в собственности до 12 тё земли. Землю можно было сдавать в аренду, но верхний предел арендной платы устанавливался государством и не мог быть превышен. Разумеется, у землевладельцев принудительный выкуп земли вызвал сильное недовольство, но оно проявлялось в виде отдельных инцидентов, не выливаясь в массовые волнения. Сформировавшийся в результате реформы слой крестьян-собственников помог за короткий срок решить проблему нехватки продовольствия, возникшую еще в военное время.