Cтраница 15

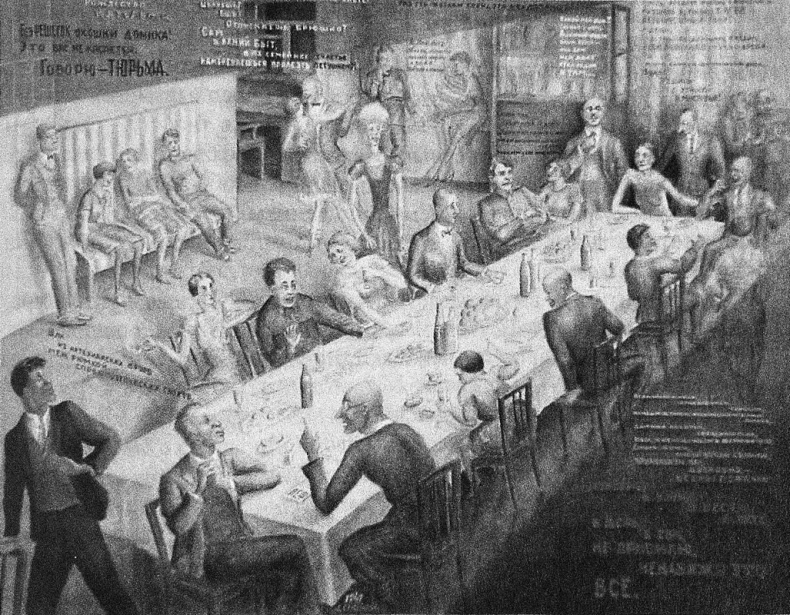

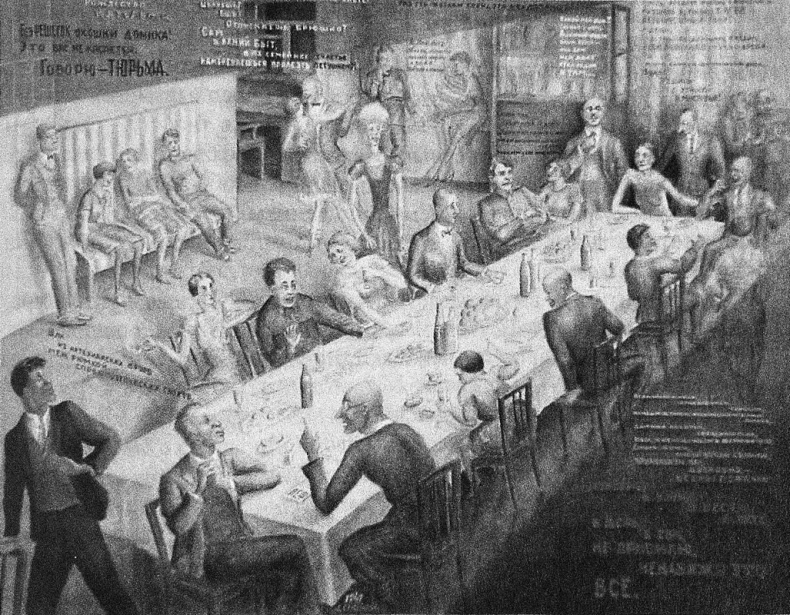

Е.В. Семенова. «Про это» (групповой портрет ЛЕФа). Бумага, акварель, 1941. Государственный музей Маяковского. Среди присутствующих: во главе стола – Л.Ю. Брик, второй слева от нее – Я.С. Агранов, за спиной Брик стоят О.М. Брик и В.А. Катанян. В левом нижнем углу – Б.Л. Пастернак (стоит; сидят – В.О. Перцов и С.М. Третьяков).

Получив от Шиварова протоколы допросов Мандельштама, Агранов увидел, что поэт назвал (или подтвердил следователю) имена девяти человек, которые были знакомы с текстом стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны…». Это были А.А. Ахматова, Л.Н. Гумилев, Б.С. Кузин, Э.Г. Герштейн, М.С. Петровых, В.И. Нарбут, а также Н.Я. Мандельштам, А.Э. Мандельштам и Е.Я. Хазин. Согласно принятой с начала 1930-х практике, все они должны были подвергнуться репрессиям за недонесение властям о ставшем им известным антисоветском «документе»

[108]. Для Агранова это означало необходимость вывода на судебный процесс не только родственников и молодых друзей Мандельштама, но и Анны Ахматовой и Владимира Нарбута, «старых» литераторов с именем и известностью. В их литературных биографиях (как и в биографии Мандельштама) предсъездовские либеральные 1933–1934 годы были как раз отмечены возвращением на литературную поверхность после перерыва – у Ахматовой длившегося с 1924 года, у Нарбута – с 1928-го

[109]. На фоне начавшегося 13 мая 1934 года (за три дня до ареста Мандельштама) приема в новый Союз писателей и заключительной фазы подготовки его первого съезда инициация Аграновым политического «писательского» процесса не могла не быть сочтена руководством партии крайне деструктивной идеей, а возможно, могла быть воспринята и как тот самый «саботаж», о котором ведет речь Л.В. Максименков. Суровый, выходящий за рамки типовой репрессивной практики приговор известному поэту

[110] также выглядел бы весьма несвоевременно и шел вразрез с новой линией руководства ОГПУ в лице Ягоды на «проведение более либерального курса в нашей карательной политике»

[111]. В ноябре 1933 года Ягода убеждал молодого литератора Григория Гаузнера: «Мы самое мягкосердечное учреждение. Суд связан с параграфами, а мы поступаем в связи с обстановкой, часто просто отпускаем людей, если они сейчас не опасны. Мы не мстим»

[112].

За полгода до приговора Мандельштаму Коллегия ОГПУ, в ведении которой (в отличие от Особого совещания, приговорившего Мандельштама) были серьезные преступления, каравшиеся сроком от трех лет, так же спустила на тормозах дело журналиста М.Д. Вольпина, обвинявшегося в «террористических намерениях». «Терроризм» из обвинительного заключения, несмотря на признательные показания и показания свидетелей, был, как и в деле Мандельштама, исключен. Вольпин получил пять лет лагерей

[113]. Та же тенденция к смягчению наказания просматривается и в деле Клюева. 5 марта 1934 года его дело слушала Коллегия ОГПУ. Клюева, обвиняемого по двум статьям УК (58–10 и 16–151), приговорили к пяти годам заключения в исправительном лагере. Приговор был сразу же при вынесении заменен на высылку на тот же срок в город Колпашев в Западной Сибири

[114]. Осенью и это решение было Ягодой смягчено: 4 ноября распоряжением из Москвы поэт был переведен в Томск

[115]. Есть все основания полагать, что это было сделано по указанию Сталина

[116].