Онлайн книга «Разгадка кода майя: как ученые расшифровали письменность древней цивилизации»

Во втором случае u tz’ib появлялось на некоторых вазах в разделе, содержащем именные фразы, а за ним следовало личное имя. Поскольку есть повод полагать, что расписал сосуд и написал на нем текст один и тот же человек, этот иероглиф может быть только подписью художника: «роспись такого-то».

Рис. 61. Текст на цилиндрической вазе из Наранхо с указанием имени художника/писца и его царского происхождения.

На вопрос о социальном статусе художников и писцов Дэвид ответил в своем исследовании необычной вазы из моего каталога выставки Гролье. Это высокий цилиндр с рисунками на белом фоне, который почти наверняка происходит из города Наранхо в восточном Петене. «Основной стандарт» располагается в горизонтальной полосе чуть ниже венчика и продолжается в полосе возле основания. Иероглиф u tz’ib появляется в нижнем тексте, сразу за ним следует личное имя, а затем сочетание, прочитанное Дэвидом как i-tz’a-t(i). В словарях itz’aat (иц’аат) переводится как «художник, образованный» – титул, фигурирующий в различных подписанных объектах. Самое удивительное, что после сочетания, которое может передавать родной город художника, в иероглифических блоках, идущих до и после имени создателя вазы, названы его мать и отец. Мать – знатная женщина из города Йахша, а отец – не кто иной, как хорошо известный ахав, правитель могущественного города Наранхо [31] [167].

Таким образом, этот художник и писец не только подписал свою вазу, но и был царского происхождения по обеим линиям. Томпсоновский взгляд на то, что художники и резчики керамики были простыми декораторами, неграмотными крестьянами, находившимися вне орбиты интеллектуального мира майя, был окончательно похоронен эпиграфикой. Ах-ц’иб и ах-иц’аат принадлежали к высшей страте общества майя. Поколения майянистов утверждали, что древняя цивилизация майя была теократией, которой управляли жрецы, и продолжали утверждать даже после открытий Проскуряковой. Но теперь гипотетические жрецы почти исчезли, чтобы быть замененными воинственными династами. Таким образом, настоящим хранилищем мудрости майя в классические времена мог быть корпус знатных художников и каллиграфов. Как мы увидим, высокий статус писцов майя был подтвержден раскопками в Копане.

Весной 1989 года Дэвид окончил Принстон. Его дипломная работа была посвящена эпиграфическому и иконографическому исследованию художников майя [32]. В ней он смог глубже раскрыть значение иероглифа «вырезать» для искусства и культуры майя. Еще в 1916 году Спинден заметил, что это сочетание встречалось довольно часто на резных монументах, и сделал невероятное для того времени предположение, что следующие за ним иероглифы могут содержать личные имена. Но основываясь на текстах на керамике, Дэвид показал, что этот иероглиф вводит имена резчиков, как tz’ib вводит имена художников.

Помните ехидное замечание Томпсона, не гласит ли текст на стеле 12 из Пьедрас-Неграса «Меня сделал Эпстайн»? С пониманием смысла иероглифа «резьбы», как будто в отместку скептицизму Томпсона, это оказалось правдой! На стеле 12 из Пьедрас-Неграса упоминается не менее восьми ее создателей-художников, и каждый подписывал свое имя особым «почерком». Один из этих художников, К’ин-Чаак, оставил подпись и на других монументах в Пьедрас-Неграсе, таких как великолепный трон 1. Его талант, вероятно, был столь же всеобъемлющ, как талант художников итальянского Ренессанса: подпись К’ин-Чаака найдена на панели в Музее искусств Кливленда, которая не без основания считается украденной с одного из памятников, расположенных в бассейне реки Усумасинты. Это было замечательное открытие, наглядно говорящее об индивидуальности, характеризующей классическую цивилизацию майя.

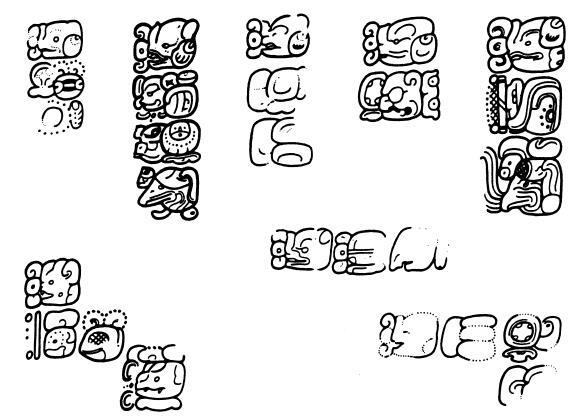

Рис. 62. Подписи скульпторов на стеле 34 из Эль-Перу, Гватемала.

Каждая начинается с сочетания yu-lu – «летучая мышь», и каждая выполнена разным «почерком».

Но феномен подписей относительно узок во времени и пространстве: он ограничен в основном западной частью низменностей майя и временными рамками, составляющими всего около ста пятидесяти лет в позднеклассический период. Тем не менее это прекрасный пример того, как дешифровка позволила нам хотя бы частично приподнять завесу безымянной анонимности, которая окутывала древних майя, чтобы наконец увидеть реальных людей.

Среди масштабных археологических проектов в низменных областях майя, где эпиграфика и история искусств стали неотъемлемой частью исследований, один из крупнейших – программа, возглавляемая Артуром Демарестом из университета Вандербильта, в регионе Петешбатун на западе Петена [33] (если читатель помнит, молодой Артур Демарест, весьма опрометчиво утверждал, что дешифровка Кнорозова ошибочна, но с годами признал свою неправоту). Другой подобный проект реализован в Копане, его директором является Уильям Фэш (сначала работавший в университете Северного Иллинойса, а сейчас в Гарварде), один из немногих знакомых мне полевых археологов, кто умеет читать иероглифы майя [34]. Билл вел раскопки в Копане уже пятнадцать полевых сезонов, начав еще до того, как защитил докторскую диссертацию в Гарварде. Работа команды Фэша и его гондурасских коллег под руководством Рикардо Агурсии позволила восстановить историю Копана с такой достоверностью, какой не было и нет ни для одного другого города майя.

Этот археологический памятник расположен на реке Копан и со времен Стефенса славится красотой и детальной резьбой монументов из трахита [168]. Знакомство Дэвида Стюарта с этой «долиной романтики и чудес» Стефенса произошло летом 1986 года, после очередного Паленкского круглого стола. Линда, которая была эпиграфистом и искусствоведом в проекте Фэша, пригласила Дэвида на две недели присоединиться к ней, и он «был ошеломлен копанскими материалами». В Паленке Дэвид познакомился с немецким эпиграфистом Николаем Грюбе, по словам Дэвида, «единственным человеком, значительно моложе Линды и других, с которыми я работал». Они сразу нашли общий язык, и вместе с Линдой добились значительных успехов в прочтении копанских надписей. Николай побывал в Копане позже тем же летом и вновь приехал в следующем году, уже в составе эпиграфической команды. Он, Дэвид, Стив Хаустон и Карл Таубе постоянно общались в течение этих двух лет, обмениваясь результатами исследований, и, как говорит Дэвид, «мы четверо стали новой школой мысли или чем-то вроде этого».