Суровый приказ военного губернатора незамедлительно начал претворяться в действие. Схваченные на месте преступления в пятницу 4 сентября семеро бандитов, грабивших магазины и частные квартиры на предместьях Яновском, Жолкевском и Замарстынове, были приговорены к смерти и расстреляны. В субботу вечером на Замарстынове был арестован некий Ступай, который совершал грабежи, переодевшись в женское платье. Грабитель, еще с женским платком на голове, был доставлен в ратушу, где военный губернатор приговорил его к повешению, но так как палача еще не было, грабителя расстреляли. Далее бандитов не расстреливали, а вешали. Целый склад награбленных вещей – от дорогих напитков до роскошной мебели – обнаружили на Пасеках Лычаковских, при этом было арестовано 15 грабителей…

Газета “Dziennik Polski” сообщала 8 сентября под рубрикой “Из полицейской хроники”: «В полицейской инспекции на улице Яховича минувшей ночью и сегодня было очень оживленно, а камеры заполнились арестантами. Полицейские рапорты регистрируют исключительно одни кражи. Множество предметов отобрано у различных лиц, которые грабили в военных зданиях и даже в частных квартирах.

В полиции привлекает внимание роскошная кровать в стиле “барокко”, отобранная милицией у четырех бандитов. Среди прочих вещей находится большое количество отобранных сигар “порторико”, которые на пл. Краковской продавал некий Ян Рыбкевич со Стефаном Лыщаковским. Есть также большая бочка пива, которую милиция отобрала на улице Мицкевича у некоего Радовича».

Принятые меры несколько охладили пыл преступников, и они частью притихли, частью разбежались по окрестным селам. Некоторые, опасаясь быть взятыми с поличным, стали выбрасывать украденные вещи. Так, на площади Бема однажды утром нашли стенные часы, на улице Клепаровской – швейную машинку, а в сквере на площади св. Юра – большую картину, изображающую Леду с лебедем. Кто-то украл ее, а затем, боясь держать дома столь явную улику, вынес ночью в скверик. Найденные и изъятые у грабителей вещи доставлялись в комиссариаты на хранение.

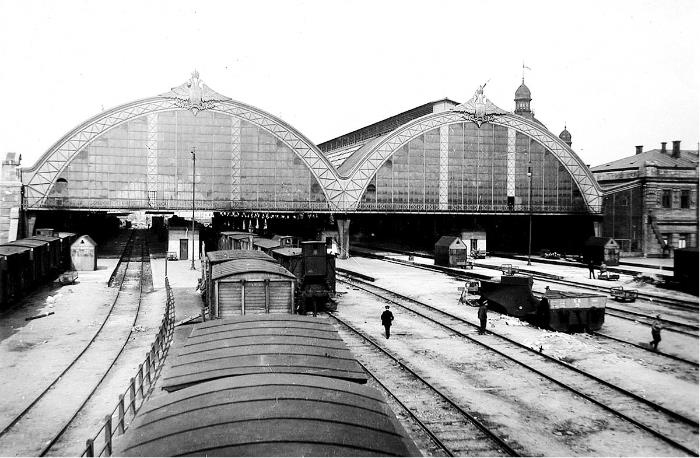

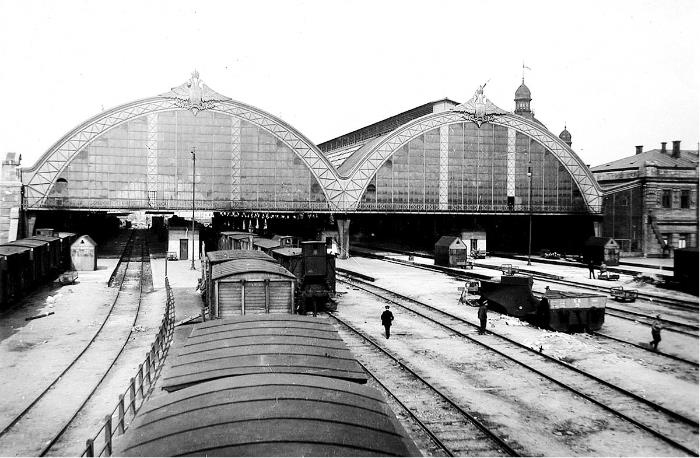

Главный вокзал во Львове вскоре после занятия города русскими войсками

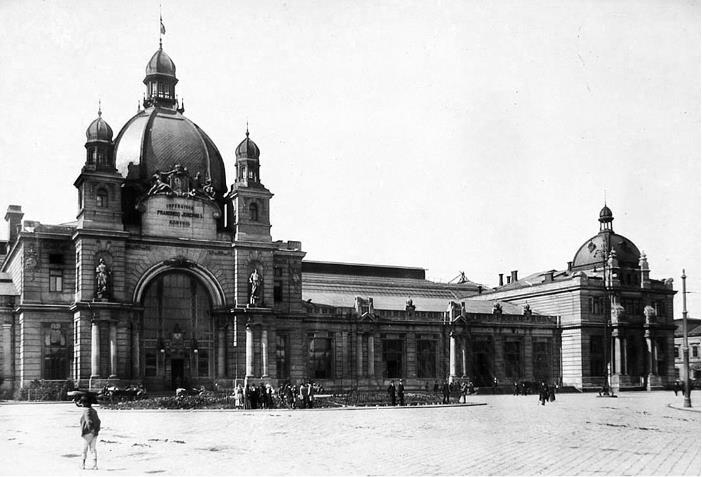

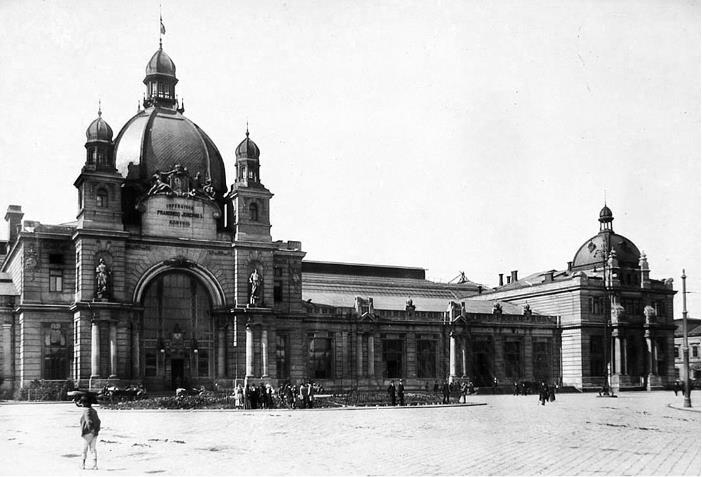

Главный вокзал во Львове

После ухода австрийцев в тюрьме уголовного суда на улице Ба-тория оставалось 180 человек политических арестантов, взятых под стражу за русофильство. Все они были освобождены русскими властями. Уголовники по-прежнему продолжали сидеть.

Первое время за порядком в городе следила Городская гражданская стража, состоявшая из добровольцев, ей оказывали содействие военные патрули, а с 5 сентября началось формирование платной городской милиции, численностью 500 человек. Во главе ее был поставлен бывший комиссар полиции Станислав Тауэр. Записывались в милицию ремесленники, чиновники, оставшиеся без работы, были там артисты театра и оперетты. Эту милицию так и называли – опереточной. Вид человека в штатском костюме, с повязкой на рукаве и висящей на боку саблей не вызывал особого почтения у публики, привыкшей к солидному облику австрийских полицейских. Если милиционер и отдавал кому-либо приказание, то не особенно настаивал на его исполнении, чувствуя известную несерьезность своего положения. Но зато в милиции платили 3 кроны в день. Впоследствии во Львов были присланы полицейские из России. За порядком на улице стал следить городовой. Этот, как и подобает представителю власти, был в мундире, и о нем публика знала, что слов на ветер бросать не будет.

Требовалось также решить вопрос о функционировании судов. Вице-президент Львовского высшего краевого суда Станислав Пшилуский отправился на прием к военному губернатору С. Шереметеву, чтобы получить его согласие на возобновление деятельности львовских судов. Впечатления от этой аудиенции С. Пшилуский описал в книге своих воспоминаний, опубликованной во Львове в 1926 году:

«Военный губернатор полковник гр. Шереметев принимал в ратуше, в кабинете президента города. Нелегко было к нему попасть из за толпы просителей разного рода и положения, местных и прибывших уже из провинции, заполнявших вестибюль, лестницу, коридор и приемную. Много времени истекло, прежде чем подошла моя очередь, а потом, хотя был уже принят и мог начать излагать свое дело, разговор часто прерывался для приема каких то донесений, отдания приказов и т. п. Но не жаль мне было того времени и труда, была то прекрасная возможность слушать, присматриваться, наблюдать за той стихией, с которой теперь придется чаще соприкасаться, возможно долго, возможно всегда, будучи в определенной от нее зависимости. Поэтому опишу некоторые из тех впечатлений…».

Далее автор описывает внешность С. Шереметева как человека лет тридцати двух, брюнета, смуглого, хорошо сложенного. «…Разговор ведется на французском языке, которым он владеет в совершенстве, я довольно слабо, но взаимопонимание легко приходит. Голос его теплый, мелодичный, слушает внимательно, отвечает обдуманно, не сбивает никого банальной фразой, старается хорошо понять и дать ясный, и насколько возможно, удовлетворительный ответ. За каждый перерыв извиняется с изысканной вежливостью, хотя трудно было бы сердиться, потому что каждое такое интермеццо представляет новые и интересные наблюдения, открывает новые и симпатичные характеристики. Подходят к нему офицеры разных званий с рапортами, которые он принимает с любезным жестом и отдает дальнейшие распоряжения, позволяя (о диво!) даже младшим делать свои замечания и высказывать собственное, иногда иное, мнение, время от времени призывает кого то из солдат, называя его (о ужас!) “милый друг”, – мужик вытягивается в струнку, но смотрит ему в глаза так смело, весело и доверчиво, – одним словом, какой то другой мир, другой дух, и все такое очень человечное, такое совершенно… не австрийское!!»

В этом месте автор сделал сноску следующего содержания: («Не хочу быть несправедливо обвиненным в некритичном восхищении москалями. Знаю хорошо, что не все они такие, и не всегда такие, сейчас шли вперед, упоенные триумфом, и все у них было хорошо. Другое показали лицо, потерпев неудачи.

С Австрией бывало наоборот. Пока была битой, умела быть терпимой. Все конституционные свободы приходили вследствие лет поражений и внутренних трудностей (1848, 1859, 1866). Только когда поддержанная прусскими плечами, отведала побед, стала неприятной, грубой, наконец страшной».)

«Дело, с которым пришел, уладилось гладко. Гр. Шереметев с удовольствием согласился с дальнейшим функционированием судов, пообещал всяческую помощь и поддержку, согласился с оставлением эмблем и официальных надписей на зданиях судов. Затронул он и вопрос о формуле приговоров, решение которого сам значительно облегчил, признавая без колебаний, что мы от имени российского царя выносить приговоры не можем, счел только недопустимым упоминание имени императора Франца Иосифа, но поскольку пояснил ему как звучит формула, предписанная в Австрии (“Именем Его Императорского Величества” – без упоминания имени) – заявил: “если так, то нет никаких затруднений. Можете, господа, дальше употреблять эту формулу, а каждый может себе ее толковать, как ему нравится”. Наконец, поставил условие, чтобы в наименованиях судов опускать добавление “ц.к.” (цесарско королевский)».