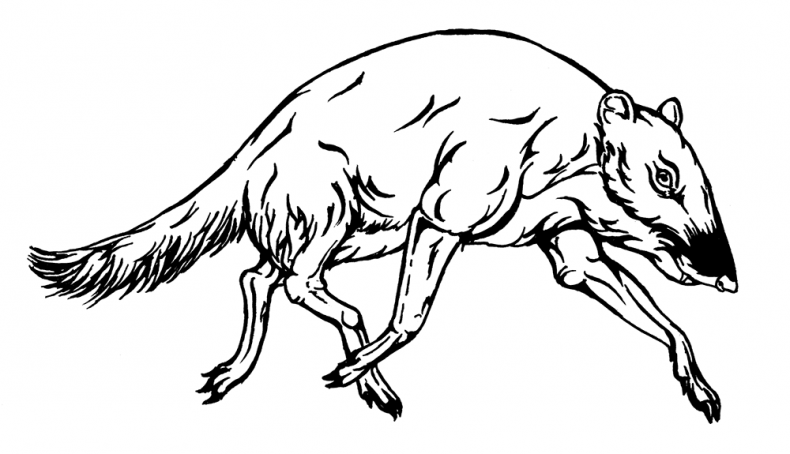

Отдельная ветвь парнокопытных – мозоленогие Tylopoda. Они настолько специфичны, что иногда выделяются в самостоятельный отряд. Называть их «парнокопытными» даже язык не поворачивается, ведь на пальцах у них не копыта, а толстые кривые когти, а кисть и стопа у современных – пальцеходящие, а не фалангоходящие; имеются у них и другие уникальные особенности, например овальные эритроциты, специфика зародышевых оболочек и строения желудка. Современные мозоленогие довольно однообразны – азиатские верблюды и южноамериканские ламы, а вот с эоцена по миоцен эта группа была многообещающа. Совсем не похожи на верблюдов низкорослые короткомордые Oreodonta (иногда определяются как Oreodontoidea, или Merycoidodontoidea), например североамериканские Protoreodon, Agriochoerus и Merycoidodon. По внешности это было что-то среднее между полутораметровой свиньёй и бегемотом, но с почти верблюжьими зубами и длинным тонким хвостом. Верхние клыки сочетались с клыкоподобным первым нижним премоляром, тогда как нижний клык был резцеподобным. Судя по специфической ямке на черепе впереди от глазницы, ореодонты могли иметь пахучие железы для мечения территории; о том же косвенно свидетельствует отличное развитие обонятельных частей мозга, например у Bathygenys reevesi. На кистях и стопах было по четыре длинных функциональных пальца и один маленький рудиментарный, все с когтями или копытцами; кости предплечья и голени не срастались. Несмотря на бочкообразность тела, коротконогость и общую примитивность конечностей, ореодонты были одними из первых жителей степей, где паслись их стада, состоящие из сотен животных, что видно по количеству находок. По факту ореодонты были едва ли не самыми массовыми животными своего времени. Надо думать, в последующем это благолепие истребили новые хищники и вытеснили более шустрые копытные.

Merycoidodon

Другие североамериканские мозоленогие – Oromerycidae, например Protylopus размером с зайца и Eotylopus величиной со среднюю антилопу, – сохраняли самый генерализованный облик и примитивнейшую зубную систему, зато в их предплечье локтевая срослась с лучевой, а в голени малая берцовая редуцировалась до невнятной шпильки. Эоценовые североамериканские Protoceratidae – мелкие Leptotragulus и Leptoreodon, а также более крупные Heteromeryx dispar и Pseudoprotoceras – были предками самых необычных рогатых верблюдов более поздних эпох; пока же они не слишком выделялись на общем фоне. Наконец, в эоцене появляются и настоящие верблюды Camelidae – североамериканские Poebrodon, известные лишь по нескольким зубам; будущее этой группы было впереди.

Совсем другим путём пошли родственники ореодонтов и верблюдов в Европе. Маленькие низенькие коротко-тонконогие и очень длиннохвостые Cebochoeridae, например Gervachoerus, сохраняли генерализованный кондиляртровый облик. У Choeropotamidae – Amphirhagatherium – хвостик укоротился, а задние ножки стали сильно длиннее передних, обеспечивая попрыгучесть; судя по бунодонтным зубам, они питались фруктами. Дальше всех пошли Cainotheriidae, например Cainotherium: от эоцена до миоцена эти крошечные – 15 см в высоту – копытные «зайчики» прыгали по зарослям и открытым степям. Несмотря на подвижность, кайнотерии сохраняли по четыре пальца на ручках и ножках. Кроликоподобным стало не только телосложение, но и череп, и зубы.

Серьёзнее выглядели европейские Anoplotheriidae, например Anoplotherium – очередные тапироподобные почти-мозоленогие с пятью толстыми пальцами на передних и четырьмя на задних коротких ножках, с длинной мордой и толстым кенгуруподобным хвостом. Предполагается, что аноплотерии могли вставать на задние ноги, вытягиваясь за высокорастущими листьями. Xiphodontidae в лице Xiphodon и его родни представлены, наоборот, длинноногими стройными двупалыми подобиями лам.

* * *

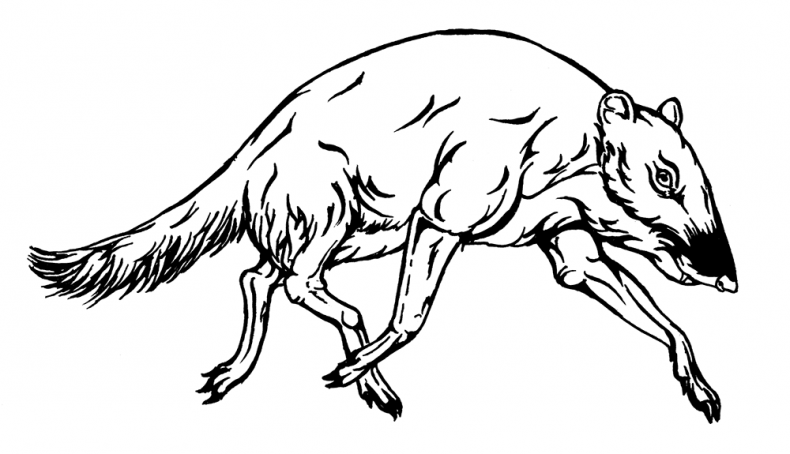

Самые нестандартные парнокопытные среднего эоцена с самой нестандартной судьбой – Raoellidae в лице индийских Indohyus indirae и I. major. Эти мелкие зверюшки на тонких ножках оказываются ближайшими родственниками китов! Как ни странно, это вполне можно видеть на тварюшке меньше метра длиной. Но половину этой длины составляет мощный хвост, тонюсенькие косточки имеют чрезвычайно толстые стенки, а крошечная черепушка выглядит как арифметическое среднее между свиной и дельфиньей. Особенно же специфично утолщение медиальной стенки тимпанической пластинки височной кости при уменьшении толщины латеральной стенки: такая форма встречается только у китообразных, и случайное совпадение по столь особенному признаку маловероятно. Эти и другие особенности свидетельствуют об отличных способностях к нырянию; возможно, в воде индохиусы спасались от хищников, как это делают африканские карликовые оленьки, способные задерживать дыхание на четыре минуты. Судя по зубам, индохиусы были растительноядными или всеядными и точно отличались в этом отношении от самых первых китов. Более того, индохиусы явно не могли быть прямыми предками китов, ведь древнейшие китообразные уже существовали и даже найдены в тех же местонахождениях, но на примере этих тварюшек мы воочию видим «живых ископаемых» переходных форм.

Indohyus indirae

Вообще, эволюция китообразных Cetacea – удивительнейшая тема. Начать с того, что Гималаи – родина китов. Казалось бы, как могли величайшие вершины мира породить самых водных зверей? Но в эоцене гор ещё не было, а их будущие заоблачные хребты были дном моря Тетис. А на берегах и мелководьях жили будущие киты. Кто конкретно из великого изобилия древнейших копытных был прямым предком – до сих пор вопрос. Генетические данные указывают на бегемотов как ближайших современных родственников, но бегемоты – это выжившая родня, они появились гораздо позже, да к тому же в Африке.

Одни из лучших кандидатов на роль предков китов – копытные хищники Mesonychia. В эоцене они расцвели пышным цветом, дав крайне харизматичных представителей: Mesonyx с приличного волка и такого же облика; масса видов гиеноподобных, но размером с медведя, Harpagolestes с широчайшим распространением от Северной Америки до Центральной Азии; Pachyaena, среди нескольких видов которой рекордных значений достигла P. gigantea – под сотню килограмм веса, а по смелым оценкам – даже до четырёхсот! В отличие от всех прочих хищников эоцена, мезонихии, будучи копытными, здорово умели бегать и, несмотря на традиционно тапироподобное тело, были хотя и не быстрыми, зато выносливыми. Также, мезонихии не развили специализированных хищнических зубов, их коренные зубы тупы, так что они могли быть не столько хищниками, сколько падальщиками.

Совсем особняком стоит Andrewsarchus mongoliensis из Монголии – крупнейший хищный зверь всех времён, со скуластым черепом 83 см длиной и 56 см шириной! На всякий случай, у белого медведя максимальная длина черепа 44 см, а у пещерного – 49 см. На таком фоне даже огромные клыки эндрюсархуса не кажутся огромными; а ведь клыкоподобным был ещё и второй резец, отделённый от обычного клыка маленьким третьим резцом. Одновременно моляры эндрюсархуса совсем тупые. Сочетание длинного зубного ряда без зазоров, широкой глотки и способности крайне широко открывать пасть говорит о всеядности зверя. Растопыренные вверх и в стороны глазки косвенно свидетельствуют об околоводной жизни. Проблема в том, что от эндрюсархуса сохранился лишь один-единственный череп, так что его истинный облик и образ жизни остаются под вопросом. Таксономическое положение эндрюсархуса загадочно, он родственен то ли мезонихиям, то ли энтелодонтам, то ли китам. Длинный приплюснутый крокодилообразный череп весьма напоминает черепа самых первых китов, так что эндрюсархус мог быть своеобразным сухопутным китом.