Онлайн книга «Палеонтология антрополога. Том 3. Кайнозой»

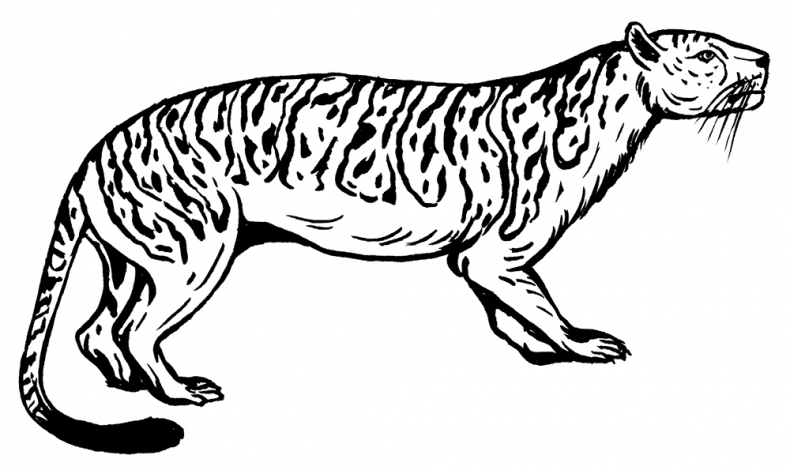

Oxyaena lupina

Вторая, более успешная, группа креодонтов иногда выделяется в отряд Hyaenodonta. Их примитивнейшие представители, как ни странно, обнаруживаются в Марокко в самом начале эоцена – Boualitomus marocanensis. Их потомки широчайше расселились по Евразии и Северной Америке, где дали богатый веер форм. Tritemnodon agilis были длинными, тонкими подобиями виверр. Волкоподобный Oxyaenodon dysodus, несмотря на название, странным образом не относится к Oxyaenodonta, хотя он тоже потерял третий моляр, а второй моляр был развёрнут поперёк челюсти, как у Oxyaena. На их примере мы видим, что очень схожие черты запросто могут возникать параллельно. Гиеноподобные Cynohyaenodon и Hyaenodon размером от куницы (H. microdon и H. mustelinus – 5 кг) через, собственно, гиену (самый крупный североамериканский вид H. horridus – 40 кг) до медведя (монгольский H. gigas – до 380 кг) были чрезвычайно успешны, дали бесконечное число видов и дожили аж до середины миоцена.

Маленькая тонкость

В популярных источниках на удивление чаще приводятся оценки массы тела древних животных, а не линейные размеры. На самом деле, определение массы тела – сложнейшая задача даже при реконструкции древних людей, не то что антракотериев или креодонтов, хотя, казалось бы, уж про людей-то мы знаем всё. Но масса зависит в основном от жира, а его количество никак не отражается на костях. Чаще всего оценки массы производятся по размерам зубов и челюстей, исходя из корреляций, полученных на близких современных животных, однако погрешности всегда запредельны, так как аллометрию никто не отменял: существо с большим телом может иметь маленькую мордочку, а мелкое – огромную харю. Например, вес французского креодонта Kerberos langebadreae (кстати, шикарное название – «цербер»!) по разным подсчётам мог быть от 49 до 277 кг – разброс, мягко говоря, великоватый, так что итоговая средняя в 140 кг выглядит как средняя температура по больнице.

Несколько особняком стоит группа Hyainailouridae, а уже внутри неё больше всех выделяются североафриканские Quasiapterodon minutus, Apterodon langebadreae и A. saghensis, а также другие виды этого рода, в том числе европейские. Судя по скелету, эти креодонты превратились в подобие тюленей и наловчились плавать, загребая задними ногами, тогда как передние лапы были приспособлены к копанию, как у барсука. Низкая плоская голова аптеродонов тоже очень похожа на тюленью: с неширокими скуловыми дугами, укороченной узкой мордой и вытянутой задней частью; зубы годились для разжёвывания моллюсков и раков.

Получается, креодонты были похожи на хищных даже в эволюционном потенциале. Если бы да кабы, хищные могли проиграть, а креодонты гоняли бы копытных на суше и рыб в воде до сих пор.

Но в тени креодонтов поднимались хищные Carnivora. В эоцене они ещё не очень впечатляли и все так или иначе напоминали длинных тонких виверр-микроцефалов, но всё же становятся разнообразнее: особенно многочисленны были виды североамериканских Vulpavus из Miacidae и Viverravus из Viverravidae. Именно они были самыми заклятыми врагами наших предков. Мезонихии и большинство креодонтов не умели лазать по деревьям, а миациды и виверравиды научились. Судя по увеличению мозжечка у вульпавуса, он был несказанно более ловок, чем все предшествующие хищники. Да и обонятельные доли у него подросли, так что с обонянием всё было просто отлично. И вообще мозга у него было 10,6 г – как у нотарктуса и больше, чем у игрунки! От такого уже было невозможно ни спрятаться в листве, ни лениво уползти на веточку повыше. Тут-то и закончилась райская жизнь плезиадаписовых и адаписовых, тут-то и стартовали к успеху омомисовые, но об этом чуть позже. Миациды по совместительству оказались предками псовых.

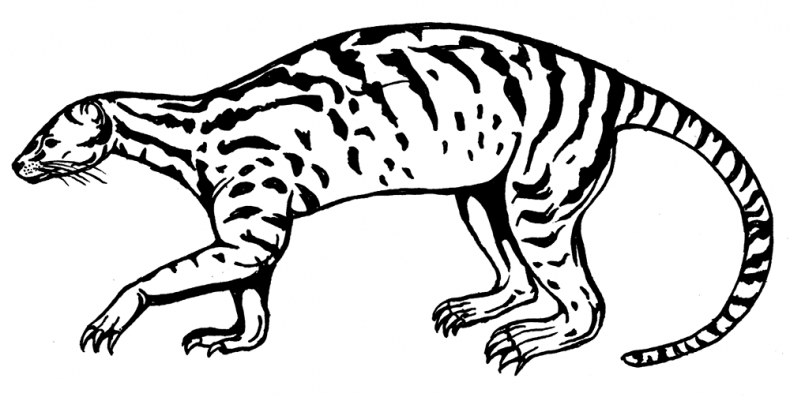

Vulpavus

В конце эпохи появились и более суровые твари – Nimravidae в лице примитивнейшего китайского Maofelis cantonensis и более поздних и продвинутых североамериканских Hoplophoneus и Eusmilus размером с леопарда или даже ягуара. Главное же – кошкоподобные саблезубые хищники. Для сбережения огромных верхних клыков на нижней челюсти даже предназначались костяные «ножны». Показательны и прочие преобразования зубов: из четырёх верхних премоляров два совсем махоньких, третий большой, а последний – огромный хищнический, тогда как единственный сохранившийся маленький верхний моляр встал поперёк челюсти, как у некоторых креодонтов.

Куда скромнее, зато и куда прогрессивнее были древнейшие собакомедведи Amphicyonidae – североамериканские Daphoenus и евро-монгольские Cynodictis. Амфициониды с самого начала напоминали собак, хотя бы и призёмистых, вытянутых, с очень длинными хвостами. В будущем, когда такие звери научились бегать по открытым равнинам, они задали жару креодонтам.

В позднем эоцене Северной Америки Amphicynodontidae в лице Parictis стали основой для будущих медведей, отчего часто признаются уже подсемейством Amphicynodontinae семейства Ursidae. Правда, пока их было трудно узнать в куницеподобных зверьках с плоской вытянутой семисантиметровой головёшкой.

Как ни странно, куда менее собакоподобными, чем амфициониды, были первые псовые Canidae – североамериканские Prohesperocyon wilsoni и Hesperocyon gregarius. Больше всего они напоминали виверр: мелкие, длинные, тощие, коротконогие, с длинными низкими узкими головами, видимо, неплохо лазящие по деревьям и, судя по зубам, всеядные. Зато будущее псовых было великолепно: позже они оказались самыми успешными хищными, главнейшими противниками людей, а самые счастливые – и лучшими нашими друзьями.

* * *

Лишь с эоцена известны первые тупайи – Eodendrogale parvum из Китая. Ясно, что в реальности они возникли сильно раньше, но, как часто бывает с мелкими существами, в более древних отложениях они пока не пойманы.

В рядах наших ближайших родственников в эоцене было всё прекрасно. Густые леса, обилие фруктов и листьев, нектара и насекомых – что ещё надо для приматоподобных существ? Если уж шерстокрылы Ellesmene eureka парили между широколиственными платанами и липами, секвойями и тсугами, над черепахами и аллигаторами в болотах с кипарисами, над головами гасторнисов, стилинодонов, арктоционид, пахиен, тапиров, бронтотериев и самых разных других зверей – и всё это на острове Элсмир за полярным кругом на 76° северной широты, то что говорить о тех, кто родился хоть чуть ближе к экватору! Между прочим, полярную ночь никто не отменял. Как существовали субтропические леса при трёх месяцах темноты? Фотосинтез-то вроде для леса, тем более широколиственного, необходим. Палеоботаника показывает, что в основном на Элсмире росли вполне современные роды, многие из которых ныне растут в умеренном и субтропическом климате; список растений, между прочим, весьма внушительный. Думается, некоторые деревья и травы запасали питательные вещества в сердцевине, корневищах и клубнях.