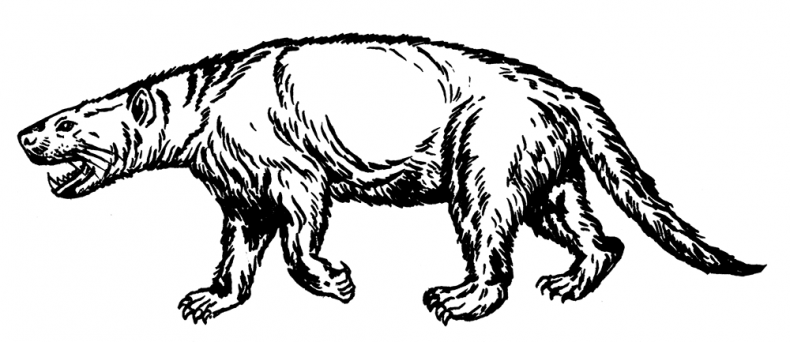

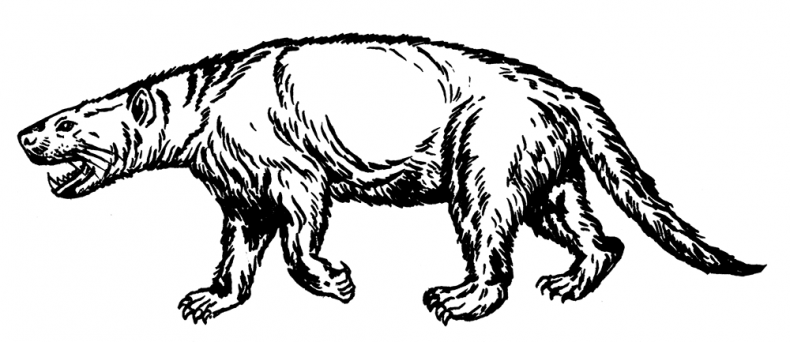

Proborhyaena gigantea

Спрассодонты Южной Америки в олигоцене достигли своего апогея и превратились в монстров Paraborhyaena boliviana размером с медведя и Proborhyaena gigantea с шестидесятисантиметровым черепом, длиной тела в 3,5 м и весом 300–400 кг! Они не могли быстро бегать на своих коротких лапах, но им это было и не очень надо, ведь добыча тоже была не сильно прыткой. Зато огромные челюсти, толстенные клыки и здоровенные хищнические зубы позволяли справиться с любым животным, а при случае раздербанить любую падаль. Вплоть до появления кошек спрассодонты-боргиениды делили нишу главных хищников Южной Америки с крокодилами и нелетающими птицами: сумчатые терроризировали зверей в кустах, крокодилы – в водоёмах, а кариамы – в степях.

Среди южноамериканских неполнозубых особенно выделяются Ronwolffia pacifica и Peltephilus undulatus (после в миоцене существовало ещё много видов этого рода): на носах этих броненосцев красовались по два рога – правый и левый. Сами звери были совсем не маленькими – полтора метра длиной и 70–90 кг весом. Ни размер, ни рога не мешали ронвольффиям и пельтефилусам копать норы. Большие немногочисленные треугольные зубы навели первых исследователей на предположение о хищности рогатых броненосцев, но более тщательный анализ доказывает их растительноядность.

Как вы там, потомки?

Современные плащеносные броненосцы Chlamyphorus truncatus на своём черепе перед глазами тоже имеют два довольно крупных рога – правый и левый, однако на живом зверьке их совсем не видно, а голова закрыта практически плоским панцирным щитком. Это заставляет задуматься над достоверностью некоторых реконструкций ископаемых животных: возможно, не всякий костный рельеф отражается на внешности.

Среди насекомоядных любопытны ежи Amphechinus (они же Palaeoerinaceus), бесчисленные виды которых в олигоцене и миоцене жили в Африке, Европе, Азии и Северной Америке: с увеличенными первыми резцами, подобно грызунам, и уменьшенными задними молярами; монгольский A. gigas был в полтора раза крупнее современных ежей. В зарослях продолжали конкурировать с грызунами и зайцами анагалиды в Азии – Anagale gobiensis – и апатемииды в Северной Америке – Sinclairella simplicidens.

Грызуны приобретают почти современный облик и разнообразие. Азиатские Pseudotsaganomys, Tsaganomys и Cyclomylus (они столь родственны, что иногда объединяются) из специфического семейства Tsaganomyidae были подземными копателями наподобие цокоров, слепышей и голых землекопов. Появились такие важные существа, как хомяки Cricetidae, например монгольские Bagacricetodon tongi и Eocricetodon meridionalis. В течение олигоцена их зубы становились всё более высокими-гипсодонтными, а узор эмали при этом упрощался, что говорит одновременно о приспособлении питания травой и включении в пищу животных, а суммарно – об аридизации климата. У Aralocricetodon schokensis плоская стёртость зубов сигнализирует о норном образе жизни. Между прочим, в семейство хомяковых входит больше одной десятой всех современных видов млекопитающих!

Прогрессировали бобры Castoridae: из ещё архаичных Propalaeocastor быстро возникли гораздо более современно-выглядящие Steneofiber, хотя бы и более норные, чем плавающие, но всё же плавающие, хотя бы и в треть метра длиной – втрое меньше современных, то есть с крысу, – но зато с характерной бобрячьей мордой. Эти животные мигом расселились и по Северной Америке, и по Азии, и по Европе, прочно заняв свою экологическую нишу пресноводных потребителей коры. Другие родственные бобрам грызуны полезли не в воду, а в воздух: позднеолигоценовые европейские Eomys освоили планирующий полёт и выглядели копией современных летяг.

Североамериканские просторы осваивали многочисленные виды древнейших зайцев Palaeolagus, уже мало отличавшихся от своих ушастых потомков.

* * *

Непарнокопытные Perissodactyla на границе эоцена и олигоцена сильно сдали, встав буквально на грань полного вымирания. К концу раннего олигоцена они немножко оклемались, но уже никогда с тех пор не достигали эоценового разнообразия. С другой стороны, в олигоцене они дали самых впечатляющих своих представителей.

Тапиры, столь разнообразные и многочисленные в эоцене, ушли на задний план, сохраняясь в остатних лесах и болотах. Древнейшие представители современного семейства тапиров Tapiridae – Protapirus – жили в Северной Америке, Европе и Казахстане, а ныне их потомки живут в Южной и Центральной Америке, а также на Малакке и Суматре. Некоторые – лёгкие тонконогие Colodon – даже пытались приспособиться к открытым местам, но конкуренты оказались слишком сильны.

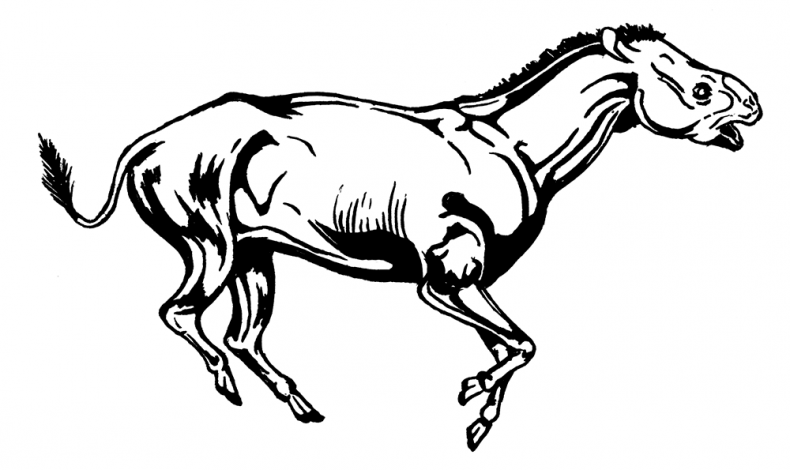

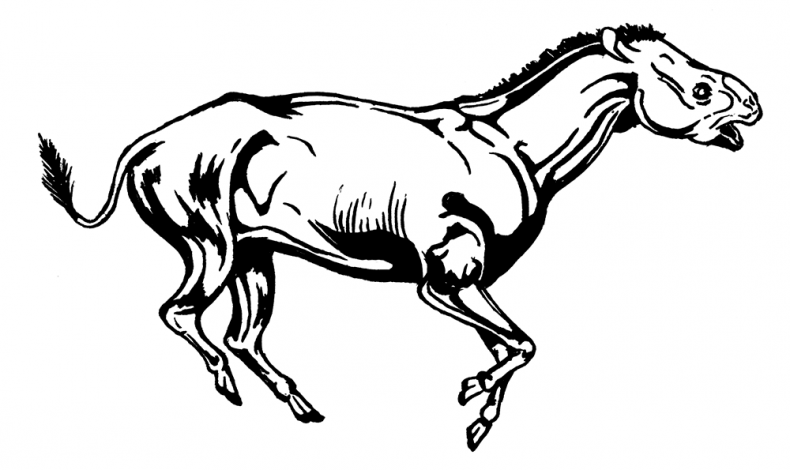

Кто хорошо освоил заросли кустарников, так это носороги. Род Hyracodon, хотя и стал менее разнообразным, сведясь едва ли не к паре видов H. nebraskensis и H. leidyanus, зато составлял успешную конкуренцию другим копытным. Гиракодоны были стройными лошадеподобными травоядными степными животными, которые вполне могли бы эволюционировать дальше и сохраниться поныне, если бы не какие-то недостатки строения, не позволившие им скакать ещё быстрее и жевать траву ещё лучше.

Hyracodon

Ближайшие родственники гиракодонов – индрикотерии – пошли своим путём – не ускорения, а увеличения, и достигли максимального величия не только среди носорогов, но и вообще наземных млекопитающих! Высота в холке 4,8 м, длина тела 7,4 м, длина черепа 1,3 м – это абсолютный рекорд, приближающийся к размерам динозавров, которые имеют большие параметры почти только благодаря хвостам и шеям. Впрочем, шеи, да и ноги, у индрикотериев были тоже не короткие, совсем не носорожьи. А вот голова индрикотериев – типичная носорожья, хотя и безрогая. На всех четырёх конечностях осталось по три пальца, причём центральный был огромным, с широчайшим копытом, хотя и маленькие боковые сохраняли опорную функцию. Индрикотерии жили по всей Евразии от Южного Китая через Монголию, Индию, Пакистан и Казахстан до Балкан. Лучше прочих изучен более древний казахстанско-монгольский Indricotherium transouralicum (он же Baluchitherium), похожи на него китайский Dzungariotherium orgosense, поздний пакистанский Paraceratherium bugtiense и казахстанский Aralotherium prohorovi, а также, возможно, ещё несколько видов, преимущественно китайских. Различия всех этих индрикотериев спорны: одни авторы склонны выделять несколько родов и много видов, другие – объединять в один род и всего три-четыре вида. Например, большие загнутые вниз верхние резцы-бивни Indricotherium и очень маленькие верхние, но крупные нижние у Paraceratherium могут быть достаточным основанием для разделения родов, а могут быть следствием полового диморфизма.