Чтобы избежать гнева лешего, охотники оставляли первую добычу на пне в качестве жертвы. Оберегом от «лесного батюшки» служили обструганные липовые или рябиновые ветки (над лишенным коры деревом леший не имел власти) либо обычная соль, поскольку она отпугивает любую нелюдь.

Помимо лешего лес населяли и женские демонические существа – уже упомянутая кикимора болотная, персонификация трясины, а также лешачихи, которых представляли в виде женщин с огромными грудями, закинутыми за спину. О символике такой груди мы расскажем в связи с полудницей.

Полевик и полудница

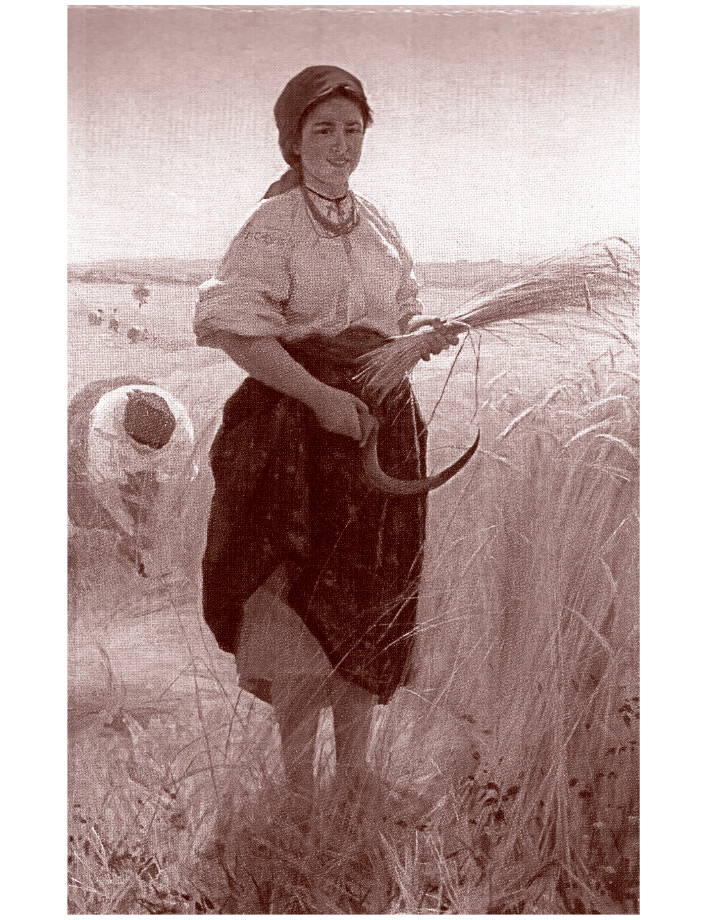

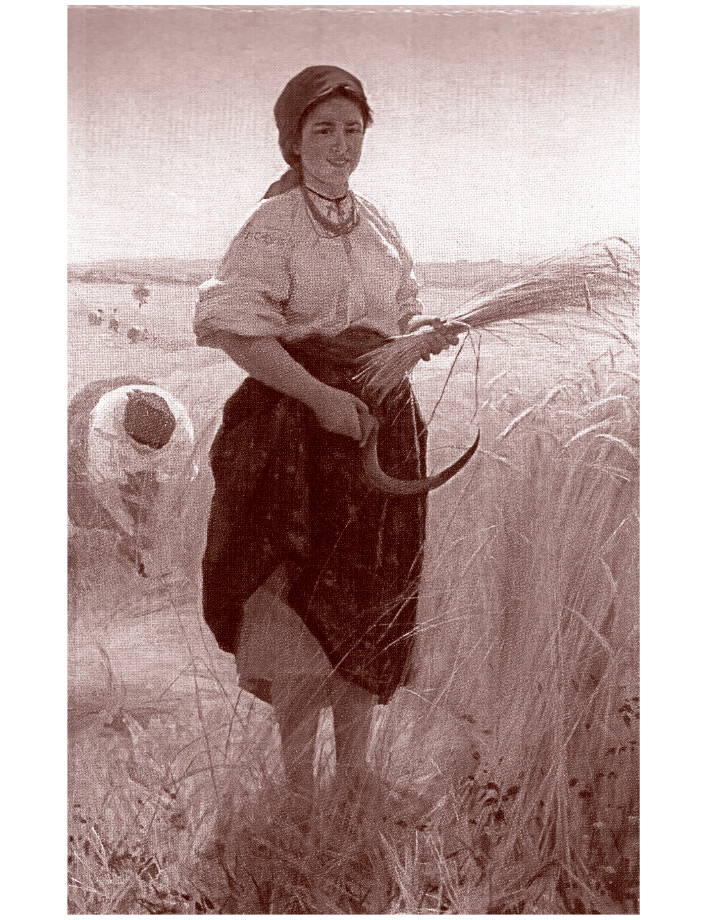

Жница. Картина Н. К. Пимоненко. 1889 г. Из коллекции Национального художественного музея Украины

Полевик и полудница – духи, обитающие на хлебных нивах. Прежде всего, они оба являются персонификацией солнечного удара, который способен сразить человека во время полевых работ. По этой причине они, хотя и имеют отношение к стихии хлеба, принадлежат к зловредным духам, а исходящая от них в период страды опасность подстерегает каждого крестьянина ежедневно. Если остальная нечисть наиболее активна ночью, особенно в полночь, то время максимальной силы этих духов – полдень, когда людям следует уйти в тень и передохнуть. Те же, кто продолжает работать несмотря на запрет, становятся жертвами полевых духов.

В некоторых местностях полевика называют «полевым домовым» и считают духом отчасти благим, заботящимся о посевах, оберегающим их от сглаза и порчи. В этом случае владения духа сокращаются до надела одной семьи, а на поле обитают множество полевиков, границы между которыми поддерживают межевики – то есть духи межи. Говорят, что межевик похож на старика с бородой из колосьев. Представления же о внешнем облике полевика сильно различаются в зависимости от того, обладает ли он благими чертами или лишь олицетворяет солнечный удар. Зловредный дух выглядит как маленький уродливый человечек; также он может явиться в виде быка, козла или другого животного. Благой полевик больше походит на домового. Несколько отличается от них полевик Русского Севера: он связан не столько с солнечным ударом, сколько с сильным ветром (а ветра там такие, что в июльскую жару могут понадобиться варежки, если налетит ледяной ветер сиверень). Именно подобные холодные ветра и высвистывает северный полевик.

Еще один дух, чей образ неразрывен с сильным ветром, – полевой черт, тело которого покрыто рыжей шерстью. Он рогат и хвостат, как и положено черту, своим длинным хвостом поднимает за собой пыль и носится по межам в ее клубах, напоминая огненную искру.

Полудница также бегает по меже, но ее бег другого рода. Полудница принадлежит к тем женским духам, кто воплощает плодородие. Как и у лешачихи, у полудницы исполинские груди, и во время бега она закидывает их на спину, – это символ ее власти над силами жизни (лешачиха так властвует над жизнью леса). Бег полудницы по полям придает колосу силу.

Если полевик бывает связан с конкретным наделом, то полудница – существо более стихийное, под ее опекой – поле в целом. Увидевшего бег полудницы ждет беда (собственно, солнечный удар и все его последствия).

От полудницы исходила еще одна угроза: она могла похитить младенца, оставленного жницей на меже. Опасность полудницы для детей выходила за пределы хлебного поля: запрещая детям ходить в огород, старшие говорили, что там их заберет полудница.

Русалки

«Домовые, лешие, русалки» – так обычно воспринимает славянских духов современный горожанин. И хотя русалка входит в эту триаду, городское, литературное представление о ней имеет крайне мало общего с народным. Прежде всего, народная традиция решительно различает русалку и фараонку, то есть женщину с рыбьим хвостом. Фараонка, в отличие от русалки, не обладает никакой магической силой, никак не взаимодействует с людьми, это чисто легендарный персонаж, возникший из народного толкования книги Исход о том, что море поглотило народ фараонов. Русские крестьяне восприняли слово «фараонов» не как прилагательное, а как существительное во множественном числе, и так в фольклоре появились «фараоны» как название народа – мужчины с рыбьими хвостами и «фараонки» – рыбодевы. Возможно, сказалось и Смутное время (или более мирные контакты с Польшей) – ведь такая рыбодева «сиренка» изображена на гербе Варшавы. За пределами Русского Севера фараонок не знали, и никто не соотносил их с русалками до ХХ века и до распространения городской культуры. Русалки, о которых писал Пушкин (та, что у Лукоморья, и та, что в поэме), – не фараонки.

Сиренка на гербе Варшавы. Wikimedia Commons / Poznaniak.

Русалки относятся к категории самой страшной нежити – неупокоенным мертвецам, то есть людям, не изжившим свой срок. Это не только и не столько девушки-утопленницы, сколько любые девушки (а иногда и юноши), умершие до брака. Погибшие дети также могли «уходить в русалки». Если девушка была просватана, но умирала до свадьбы, то ее непременно причисляли к русалкам.

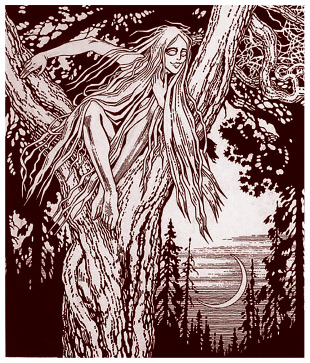

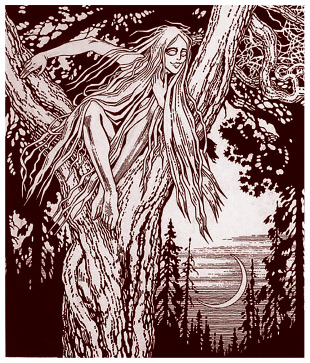

Традиционное представление об облике русалки на иллюстрации И. Билибина. 1934 г. Иллюстрация И. Я. Билибина для издания: Mythologie Générale. Librairie Larousse. 1935.

Этим и определяется внешний вид русалки: девушка в белой (свадебной) рубахе, в венке, символизирующем ее девичество, и с распущенными волосами. В некоторых областях девушек именно так и хоронили. Однако свадебная рубаха обычно покрыта богатой вышивкой, а эти узоры являются защитными и опасны для нежити (в том числе и русалок). Именно поэтому более широко распространена идея о том, что рубаха русалки – просто белая (в мировой мифологии с древнейших времен это цвет невидимости) и, разумеется, не подпоясанная (поскольку пояс – символ границы, отделяющей человеческий мир от потустороннего).

Волосы у русалки непременно распущенные – это ее главный признак. В литературной традиции они зеленые, но в народной это не так: сам факт распущенных женских волос настолько античеловечен, что цвет уже неважен. Народная традиция крайне строга к женским волосам (см. выше, где речь шла о домовом): это вместилище магической силы женщины, которая не имеет права выпускать эту силу никогда, разве что в момент катастрофы типа эпидемии (см. выше рассказ об опахивании деревни как средстве борьбы с бедой). Правом на распущенные волосы обладали лишь маленькие девочки (напомним, такой ребенок считался еще «не ставшим человеком»). Девушка носила косу, перед свадьбой ее расплетали на две, укладывали на голове венцом – и прятали под убором замужней женщины. Даже в конце ХХ века девушка не имела права пройтись по русской деревне с распущенными длинными волосами – это вызывало яростный гнев всех жителей, ее называли ведьмой, вкладывая в это слово не мифологический, а ругательный смысл.