Существует фундаментальная разница между европейцем и арабом. Наше воображение слишком сильно развито, чтобы дать нам умственное отдохновение; однако прогрессом мы обязаны именно этому качеству, так же как сравнительным превосходством. Где нет воображения, прогресс невозможен. Чтобы усовершенствовать нашу социальную жизнь и развить взаимоотношения людей, прежде всего необходимо в уме представить образ общества более совершенного, чем то, в котором мы существуем. Но арабы, несмотря на широко распространенную веру в обратное, обладают довольно слабым воображением. Их кровь горячее, чем наша, их страсти более пылкие, но одновременно они менее изобретательны, чем другие народы. Чтобы согласиться с этим фактом, достаточно изучить их религию и литературу. До перехода в ислам у них были божества – небесные тела, но, в отличие от индийцев, греков и скандинавов, у них не было мифологии. Их божества не имели далекого прошлого, и ни одному поэту даже в голову не пришло его придумать. Религия, которую исповедовал Мухаммед, – простой монотеизм с приращением некоторых институтов и церемоний, позаимствованных у иудаизма и древнего язычества, – бесспорно, самая простая и наименее таинственная из всех позитивных религий. Она же является самой разумной и чистой в глазах тех, кто исключает, насколько это возможно, сверхъестественное и кто изгоняет из религиозных культов пышные ритуалы и украшения. В литературе мы также обнаруживаем аналогичное отсутствие оригинальности, пристрастие к реальному и позитивному. Другие нации создавали эпосы, в которых важную роль играет сверхъестественное. В арабской литературе нет эпосов. Нет даже повествовательных поэм. Они лиричны и описательны и никогда не изображают большее, чем поэтический аспект действительности. Арабские поэты описывают, что они видят и чувствуют, но они ничего не создают. Если в поэмах вдруг появляется искра воображения, критики не хвалят авторов, а называют лжецами. Стремление к бесконечности и идеалу неведомо бедуину. С самой глубокой древности точность и простота формулировок – чисто техническая сторона поэзии – имела в их глазах первостепенную важность. Вымысел настолько редок в арабской литературе, что, когда мы находим его следы в некой причудливой поэме или сказке, можно быть практически уверенным, что мы имеем дело не с арабским оригиналом, а с переводом. Таким образом, все истории «1001 ночи» о волшебстве, замечательных продуктах богатого и живого воображения, которыми мы зачитывались в детстве, имеют персидские или индийские корни. Из всего этого огромного собрания сказок истинно арабскими являются описания нравов и анекдоты, основанные на реальных событиях.

Наконец, когда арабы, обосновавшиеся в завоеванных провинциях, обратили свое внимание на науку, они продемонстрировали то же самое отсутствие креативности. Они переводили и комментировали труды древних: они обогатили некоторые отрасли науки своими терпеливыми, точными и скрупулезными наблюдениями; но они не совершали грандиозных открытий, и мы не обязаны им ни одной великой и плодотворной идеей.

Таковы глубинные различия, существующие между арабами и нами. Возможно, они обладают более возвышенным характером и истинным величием души, а также обостренным чувством человеческого достоинства; но в них отсутствуют ростки прогресса и развития. В них велико страстное желание личной свободы, а политический инстинкт отсутствует, и поэтому они с большим трудом подчиняются социальным законам. Тем не менее они старались: оторванные от своих пустынь пророком, они пошли за ним, чтобы завоевать мир, они наполнили его своими славными делами. Получив добычу двадцати провинций, они познали удовольствие роскоши; благодаря контактам с подчиненными народами они развили науки и настолько приблизились к вершине цивилизации, насколько это было для них возможно. Тем не менее прошло много лет после смерти пророка Мухаммеда, прежде чем арабы утратили свои национальные черты. Прибыв в Испанию, они еще оставались истинными детьми пустыни, и, естественно, на берегах Тахо и Гвадалквивира они продолжали межплеменные конфликты, начатые в Аравии, Сирии или Африке. Эта давняя вражда в первую очередь привлекает наше внимание, и, чтобы ее правильно понять, следует вернуться к дням пророка.

Глава 2

Пророк

В дни жизни Мухаммеда население Аравии состояло из множества племен. Некоторые были оседлыми, но большинство – кочевыми, не имевшими общих интересов, центральной власти и, как правило, воюющими друг с другом. Если бы одна только храбрость могла сделать людей неуязвимыми, арабы определенно стали бы таковыми. Больше нигде не был так сильно распространен боевой дух. Без борьбы нет добычи, а добыча являлась средством существования для бедуинов. Более того, они получали возбуждающее удовольствие, обращаясь с податливым бамбуковым копьем или мерцающим мечом, раскалывая черепа или перерубая шеи своих врагов, сокрушая враждебные племена, «как жернов сокрушает зерно», уничтожая жертв, «не как подношение небесам». Храбрость в сражении выше всего превозносилась в хвалебных речах поэтов и помогала завоевать любовь женщины. Причем последние обладали ничуть не меньшим боевым духом, чем их братья и мужья. Следуя с арьергардом, они ухаживали за ранеными и подбадривали воинов боевыми криками, исполненными безжалостной жестокости. В книге «Семь золотых од языческой Аравии» приведена цитата: «Смелость! – кричали они. – Смелость, защитники женщин! Разите без жалости своими мечами!.. Мы дочери утренней звезды; мягки ковры, по которым ступают наши ноги; наши шеи украшены жемчугами, а наши волосы благоухают мускусом. Храбреца, который сразится с врагом, мы прижмем к груди, но труса, который сбежит, мы с презрением отвергнем. Не для него наши объятия!» Тем не менее внимательный наблюдатель легко заметит внутренне присущую этой нации слабость – слабость, являющуюся прямым следствием полного отсутствия единства и непрекращающейся вражды между племенами. Аравия, несомненно, стала бы жертвой чужеземного завоевателя, если бы не была слишком бедна, чтобы ее стоило завоевывать.

– Что есть в твоей земле? – спросил персидский царь арабского принца, попросившего его о помощи войсками, взамен пообещав провинцию.

– Что в ней есть? Овцы и верблюды.

– Никогда я не стану за такую пустяковую добычу рисковать персидской армией в вашей пустыне.

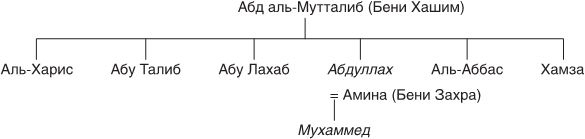

Тем не менее настал день, когда Аравия была завоевана. Но сделал это сын Аравийской пустыни, араб Мухаммед. Его генеалогическое древо выглядит следующим образом:

Возможно, «посланец Бога» – так он величал себя – не был выше своих соплеменников, однако он, совершенно определенно, не был похож на них. Он обладал хрупким телосложением, восприимчивостью и нервозностью, унаследованной от матери, был наделен чрезмерной, даже болезненной чувствительностью. Ребенком он был меланхоличным, молчаливым, любил бесцельно бродить в сумерках по уединенным равнинам. Его всегда преследовало смутное беспокойство, во время болезни он мог рыдать, как женщина, и был подвержен приступам эпилепсии. Он не проявлял храбрости в бою – в этом его характер являл собой странный контраст с характерами типичных арабов – суровых воинственных людей, не знавших ничего о грезах и считавших слезы позорной слабостью для мужчины, даже если они вызваны потерей близких. Более того, Мухаммед был наделен более развитым воображением, чем его соплеменники, и благочестивым умом. До того как у него возникли честолюбивые земные мечты, запятнавшие изначальную чистоту его сердца, религия была для него всем. Она занимала все его мысли. В этом отношении он сильно отличался от своих соплеменников.