Общественная рефлексия имеет место только там, где по разным причинам и стимулам, мотивам действия происходит подхват или спуск рефлексии сверху, инициируемый элитными группами и доходящий до низа, по крайней мере – до школы или низовых организаций «гражданского общества». Либо там, где, напротив, процесс идет снизу – как это было с волной ксенофобии и защитного национализма в 1990-е годы, пойманной и подхваченной властями и аппаратом пропаганды уже при Путине. Можно представить себе и боковые тренды. Чаще, видимо, бывает, что инициатива исходит из некоторых квазиэлитных или бюрократических групп, претендующих на идеологическую роль.

Сопоставляя степень информированности (разговоры) и источники информации, мы можем отметить следующие изменения за 20 лет (табл. 39). Во-первых, идет сокращение сферы прямых свидетельств о массовых репрессиях, увеличивается сфера косвенных, опосредованных знаний или сведений через третьих лиц и институциональные каналы – школу, вуз, причем с уменьшением доли литературы растет значимость телевидения (кино едва ли стоит принимать во внимание из-за практически полного исчезновения массовой киноаудитории за последние 15 лет). То, что падает роль литературы как посредника, как источника знаний о прошлом, причем падает резко – с 58 до 36 %, следует считать принципиально важным обстоятельством: книжная форма – наиболее адекватный и – при прочих равных – более независимый от властей источник, потенциально предполагающий документы или обоснованные аргументы соответствующих утверждений; телевизионная или виртуальная реальность в гораздо большей степени контролируется властями, Администрацией президента и фактически играет роль инструмента политической пропаганды (но и по природе своей СМИ гораздо более ангажированы и менее достоверны, они не предполагают доказательств и систематической проверки содержания).

Таблица 102.2

Откуда вы знаете о следующих вещах?

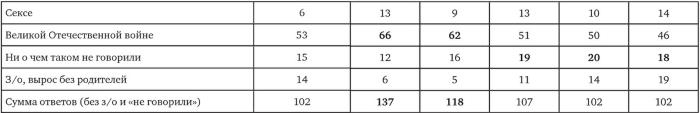

За 20 лет выделенная нами структура «социализационных разговоров» изменилась незначительно, что само по себе заслуживает отдельных размышлений. Несколько снизилась значимость темы репрессий, но выросли все «экзистенциальные» проблемы субъективного существования (смерти, самоубийства, любви, интимности), в особенности религии (с 11 до 31 %), что, как мы знаем, не есть знак повышения значимости этической стороны жизни, духовного интеллектуализма и т. п. Скорее, напротив, это свидетельство усиления обрядово-магической стороны общежития, признак конформизма, архаической и антиинтеллектуалисткой примитивизации коллективной жизни. Ушла, практически забытой оказалась война в Афганистане, не получившая подкрепления в медийных средствах репродукции.

Картина исторической «действительности» редко меняется целиком, в своей принципиальной конструкции, сюжете, фабуле. Обычно бывает, что в случае изменения выкидываются отдельные звенья и элементы схемы интерпретации, принципиально важные для оценки прошлого (допустим, глорификация Сталина или руководящая роль КПСС), но общая схема понимания прошлого не меняется. Видимость принципиальных изменений в трактовке истории в некоторых случаях возникает из-за перемены знака (идеологической оценки) событий – реабилитация Белого движения, негативное описание «красных». При этом конструкция прошлого – допустим, персоналистская схема исторического процесса – остается той же самой. Однако в нашей ситуации чаще проявляются другие особенности массового отношения к большому времени: неспособность к вынесению моральных (и правовых!) оценок прошлого ведет к стерилизации фактов прошлого и их вытеснению («лучше забыть»), сами возможные ценностные коллизии нейтрализуются. Примером подобной разгрузки может служить выражение «сталинские преступления», превратившееся к настоящему времени в пустую форму, риторическое клише, используемое официозом в качестве знака «темного места», не подлежащего рационализации и актуализации. Общественным мнением сомнительность этих мест воспринимается вполне «адекватно», в соответствии с негласными конвенциями: «да и нет не говорите, черного и белого не называйте».

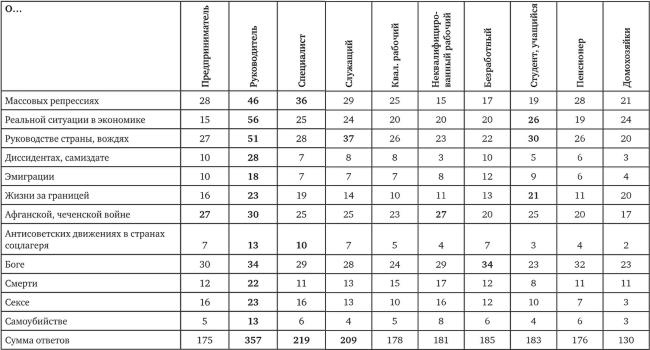

Рассмотрим подробнее распределение ответов на вышеприведенный вопрос («о чем говорили в семье») в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов.

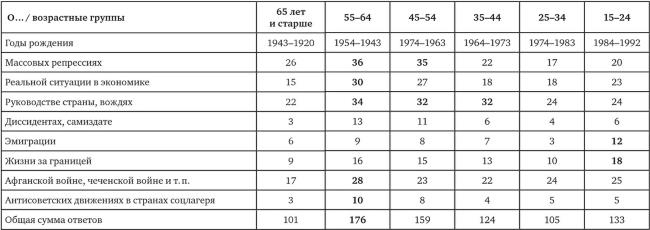

Максимум значимости проблематики сталинских репрессий (36–35 %, то есть примерно треть соответствующей возрастной когорты), а также оценок положения дел в стране, качеств политического и экономического руководства приходится на поколение, социализация которого прошла в годы хрущевской оттепели и в первую половину брежневского застоя (до окончательного формирования собственно великодержавной идеологии и вытеснения коммунистического миссионерства, замены его доктриной супердержавы). Более того, следует подчеркнуть, что две эти смежные возрастные группы – послесталинских лет рождения и до установления собственно брежневского правления – оказываются самыми ангажированными и политически озабоченными, взволнованными событиями в стране и перспективами возможных изменений режима. Собственно, именно эти возрастные группы и стали переломными, на них система начала ломаться. Их отношение или интерпретация событий, в силу интереса к прошлому, в силу других установок, заметно отличались от официоза, что и стало причинами множественных дефектов в репродукции советской идеологии (табл. 104.2.1).

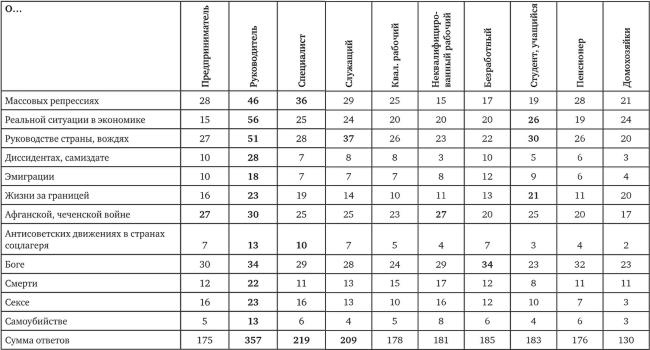

Таблица 103.2

О чем из перечисленного вы сами говорите (или собираетесь говорить) с детьми, внуками, младшими в семье?

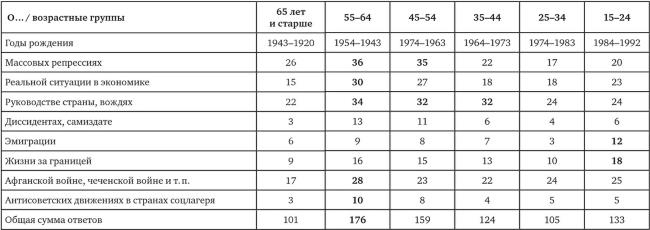

Таблица 104.2.1

В советское время на многие темы было не принято или даже опасно говорить. Говорили ли с вами ваши родители, старшие в семье о чем-либо из перечисленного ниже:

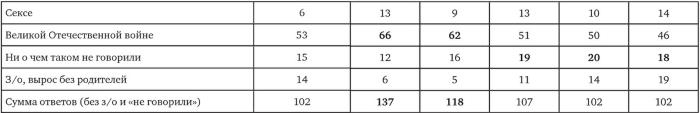

Таблица 104.2.2

Таблица 104.2.3

Таблица 105.2

Говорили ли у вас в семье о …

В поколенческом плане наиболее заинтересованными в понимании этих проблем и вовлеченными в их обсуждение оказываются возрастные группы послевоенных лет рождения – те, кому сейчас 55–65 лет, и примыкающие к ним 40–50-летние люди. Война для этих поколенческих когорт была опосредованной сферой символических значений. Сами они не воевали, но именно им была передан обобщенный и переработанный (хотя бы в первом приближении) опыт экзистенциальных испытаний, заставивший задуматься о цене войны и ответственности советского руководства за войну, за положение дел в стране и в конечном счете – о самом режиме власти и характере политического строя. В этом плане некоторое изменение самих критериев оценки настоящего и прошлого или перспектив рассмотрения, о чем косвенно говорит повышенная значимость вопросов субъективации личности, озабоченность вопросами смерти, религии, секса, интимности, оказывается крайне важной в процессе расколдовывания норм советского принудительного коллективного существования.