Наиболее интенсивное обсуждение всех выделенных нами тем – от масштабов и характера репрессий, правозащитного движения, стиля политического руководства, управления, экономики, Афганской войны, возможностей эмиграции и сравнения образа жизни внутри Советского Союза с западными стандартами до экзистенциальных проблем существования: смысла и ценностей жизни, любви, смерти, религии – происходит в определенных группах, занимающих более высокие социальные позиции, обладающих более значительными культурными, образовательными, интеллектуальными ресурсами. Это руководители, специалисты с высшим образованием и их дети – учащиеся и живущие в столице, в крупнейших городах. Именно эти опрошенные и чаще обсуждают, и в большей степени ангажированы социально-политическими проблемами, перспективами страны. Они в большей степени и гордятся прошлым страны, и стыдятся его. Однако, как мы уже выяснили, эти категории, которые Левада называл «социальной элитой», оказались неспособными – в силу двойственности или, точнее, двусмысленности своего положения и выполняемых функций в советской тоталитарной системе, присущего им двоемыслия, противоречия между самоидентичностью и вынужденной или искренней лояльностью режиму, от которого они, как и все прочие в СССР, зависели в материальном и социальном плане, – рационализировать природу режима, прошлое советской системы со всеми ее черными дырами, а также определить перспективу на будущее, выработать программу трансформации системы, как это сделали элиты в странах Центральной и Восточной Европы. Последствием этой неспособности или несостоятельности было то, что процессы социализации и образования шли и идут в настоящее время по разным каналам воспроизводства и не дублируют друг друга. Модернизация (технические знания и формы организации, инструментальное отношение к человеку) не подкрепляется соответствующей структурой представлений и ценностей человека – культурой, антропологией, мотивами его поведения, формами социальной гратификации и признания. Одно не вытекает из другого.

В результате получение «современного» знания естественно-научного и инженерно-технологического характера, его функционирование в обществе не связывается с проблемами природы человека, в том числе «нашего» советского человека, с субъективными запросами и проблемами самопознания, как это было в Европе Нового времени и закрепилось в традициях европейской (или «современной») гуманистической культуры, в традициях Просвещения, институционализированных в формах общественного устройства. Оно воспринимается как нечто внешнее, а потому – насаживается на архаическую основу примитивного понимания человека и отношений в тоталитарном обществе, причем навязывается, преподается столь же принудительными и репрессивными средствами. Нельзя это связывать только с обстоятельствами и культурным контекстом «догоняющей модернизации», речь идет именно о советском контексте получения знания и его использования. Знание о человеке, аккумулируемое в символических формах – праве, литературе, этике, науке, культуре, философии – рассматривается как нечто внешнее, как профессиональный ресурс, которым владеет определенная часть тоталитарной бюрократии, но не как жизненная стратегия поведения индивида. Именно поэтому такое знание не сопряжено с этическими вопросами существования или планирования жизни, проспективным выстраиванием собственной биографии.

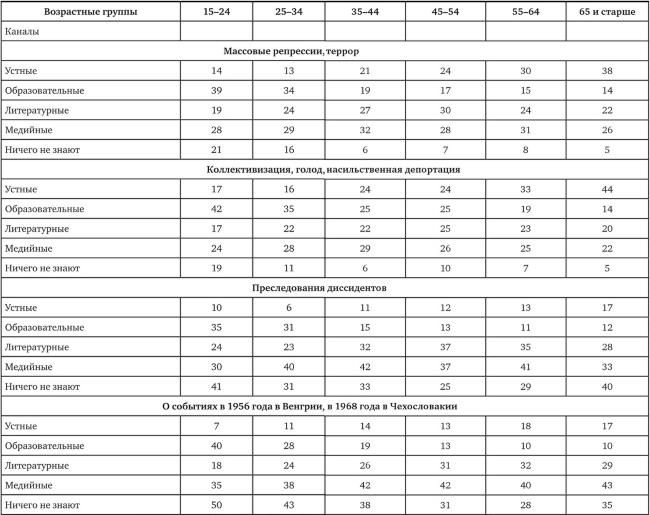

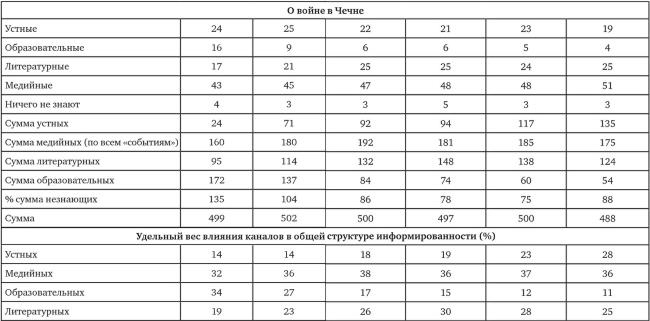

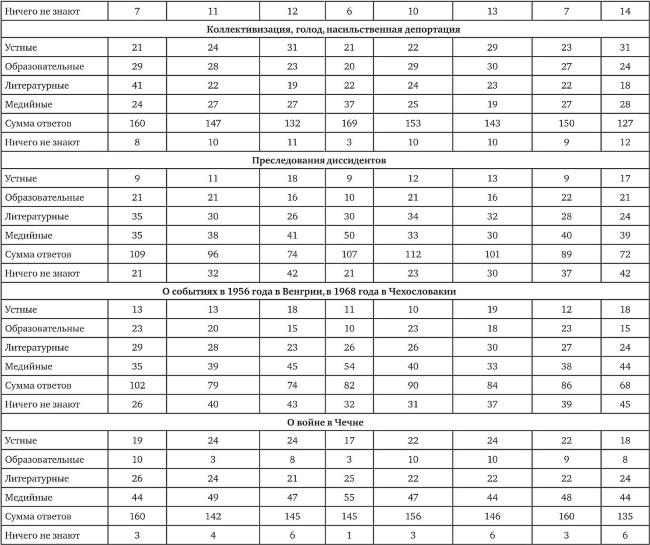

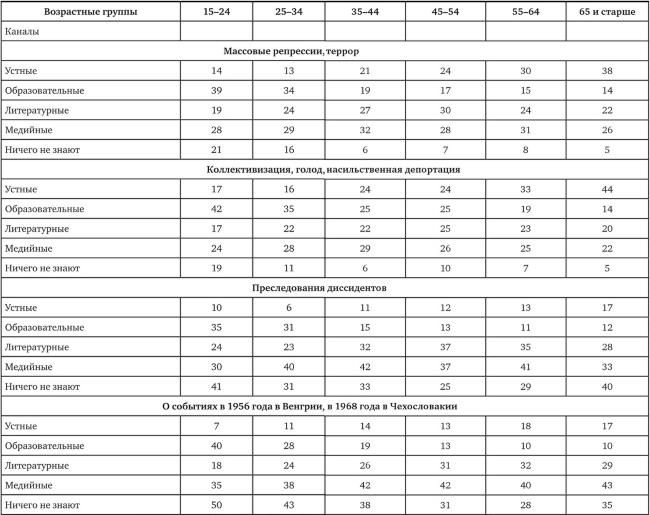

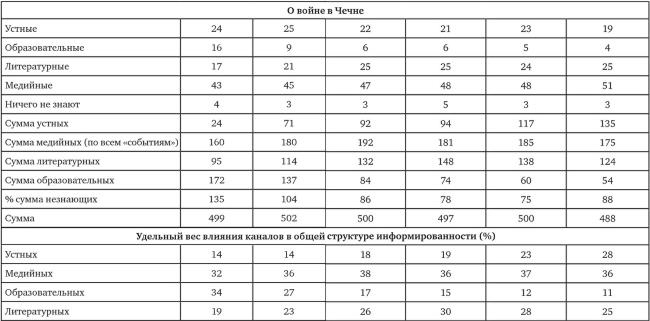

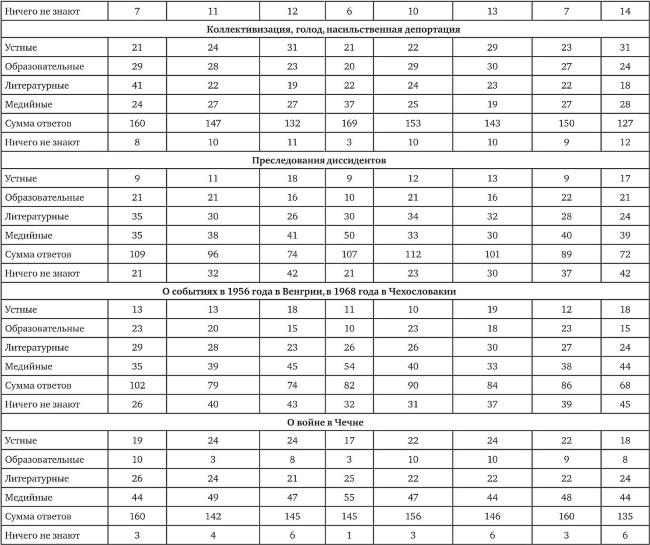

Для нас в данном случае важно отметить асинхронность разных систем значений межпоколенческой репродукции (систем образования и социализации, воспитания), или, в более узком плане – разную действенность различных каналов передачи опыта, информации, сведений о прошлом. Для того чтобы на нашем материале рассмотреть эти особенности, мне пришлось сгруппировать разные источники по типу их действия, особенностям репродукции и соотнести их с характером воздействия – особенностями «памяти» респондентов, пользующихся этими каналами. Все источники были разбиты на четыре типа: устные (или традиционные формы передачи опыта, сведений от человека к человеку: рассказы современников, непосредственных участников событий, «свидетелей»); формально институциональные, то есть дающие опосредованное и генерализованное или препарированное знание, которые разделяются на образовательные (средняя школа, высшее образование), литературные (предполагающие обращение к любым формам письменной культуры и коммуникации – чтение книг и журналов) и массмедийные (главным образом телевидение с его сериалами и публицистическими передачами, а также кино, радио, тонкие гламурные журналы и пр.) (табл. 107.2).

Минимальный объем коллективной памяти о советских временах приходится на самые старшие возрасты – людей первого советского поколения 1920–1943 годов, то есть на самих участников исторического процесса построения СССР. Напротив, следующие за ними когорты, чье детство и юность пришлись на хрущевскую оттепель и брежневский застой, стали переломным поколением перестройки. Это поколение успело захватить период прорыва и слома исторических клише и официальных версий, соединить в своем опыте и переданный им от родителей ужас сталинской повседневности, и первые альтернативные версии недавней истории страны. Но с каждым следующим поколенческим шагом актуальность истории (снятие запретов и желание пробиться к тому, что «было на самом деле») заметно снижается: для самых пожилых и тех, кто появился на свет перед самой перестройкой, то есть социализировался уже в момент развала системы, значимость исторической тематики минимальна.

Таблица 106.2

Откуда вы в основном знаете о таких событиях, как…

В % к числу опрошенных.

Таблица 107.2

Откуда вы в основном знаете о таких событиях, как… (образование и урбанизация)

Таблица 108.2

Критическими для воспроизводства «исторической памяти» являются послевоенные поколения – когорты 1943–1954 годов рождения. Именно они были самыми активными в перестройку (им было тогда по 35–45 лет). Это поколение запомнило неудачу хрущевской оттепели и реформ, в меньшей степени – осознало суть венгерских событий, но уже было достаточно зрелым, чтобы понимать характер «Пражской весны» и последствий ее подавления. Это поколение сложилось на стыке уходящего советского (военного) поколения и перестроечного, вошедшего в жизнь во время Горбачева. В их семьях в большей степени, чем в каких-либо других возрастных группах, велись откровенные разговоры младших со старшими, обсуждались публично табуированные и запретные темы и проблемы: репрессии, бесконтрольность и неэффективность коммунистической власти, уровень и характер жизни за границей, циркулировал и читался самиздат, поднимались вопросы морали, метафизики, будущего страны и пр. На этом поколении, то есть на когорте тех, кому сегодня от 50 до 65 лет (рождения не позднее середины 1940-х – первой половины 1950-х годов) советская система ломается – механизмы репродукции, передачи правил поведения в тоталитарном обществе начинают давать сбой. Принадлежащие к этой возрастной когорте еще являются носителями советских символов и представлений, но одновременно для них значимы другие идеи и ценности, другие конвенции и формы солидарности, из-за чего собственно советские образцы оказываются в другом смысловом контексте.