Институциональные изменения – «перестройка», инициированная Горбачевым, гайдаровские реформы рассматриваются преимущественно негативно.

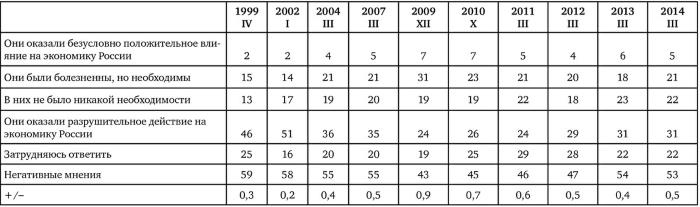

Таблица 22.1

Как вы думаете, объявленная в 1985 году политика «перестройки» принесла в целом России больше пользы или больше вреда?

Март 2014 года.

Чем старше респонденты, тем более категоричными оказываются негативные ответы: у молодых соотношение +/– составляет 0,65, у пожилых – 0,24, у образованных – 0,5, у людей с неполным средним образованием – 0,3. Более толерантны в этом плане москвичи (0,81); хуже всех оценивает итоги перестройки «индустриальная Россия» и село (0,3). Единственная группа, которая оценивает перемены позитивно, – это предприниматели (1,47), к которым приближаются директорский корпус и студенты, хотя и у них баланс остается отрицательным. Хуже всех относятся к историческим изменениям последних 20 лет безработные (0,15), пенсионеры и силовики (0,3).

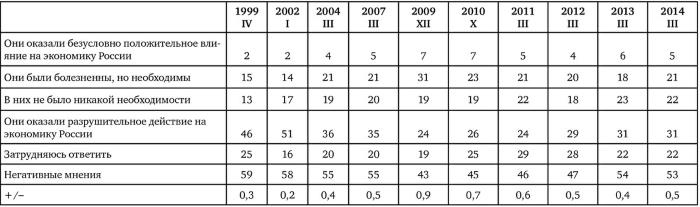

Таблица 23.1

С какими из следующих мнений по поводу реформ, начатых в 1992 году правительством Е. Гайдара, вы бы скорее согласились?

Столь же негативно, если не еще хуже, оцениваются общественным мнением в России и результаты гайдаровских реформ, и сам переход к рыночной экономике и его издержки. Даже делая поправку на демагогию коммунистов и их агрессивную критику Ельцина и демократов, на обличения путинской пропаганды «лихих девяностых» как способа самолегитимации Путина, все равно остается несомненным тот факт, что опыт трансформации тоталитарной политической и планово-директивной распределительной системы в экономике носит крайне травматический характер.

Положительное отношение к реформам демонстрируют лишь обеспеченные молодые люди, а также москвичи; признают ее болезненный, но необходимый характер опять-таки москвичи, в более общем плане – образованные, обеспеченные респонденты

[51].

Негативные последствия изменений чаще подчеркивают пожилые респонденты, жители больших (индустриальных) городов и сел, малообразованные и бедные люди; в социально-профессиональном плане выделяется своим критицизмом и негативизмом бюрократия (руководители, специалисты, служащие), а также значительная часть бизнесменов (про которых можно сказать, что они вышли из той же среды советских директоров, что и бюрократы, и сохранили свою генетическую связь с советским чиновничеством).

Собственно либералов, то есть людей, ясно понимающих смысл свободы и институциональных реформ, проведенных правительством Гайдара (при всей их противоречивости и неполноте, незавершенности), в России насчитывает 5–7 %. Это ядро прозападно настроенных интеллектуалов и демократов окружено еще примерно 20 % населения, то есть людьми, ориентирующимися на них время от времени и разделяющими в некоторых отношениях их мнения и оценки ситуации.

Таким образом, мы имеем дело не с новыми взглядами и убеждениями (которых не возникло с тех пор), а с эрозией прежних, в ослабленном виде — с инерцией массовых установок, поляризованных мнений и ориентаций, значимых в середине 1990-х годов, но сегодня утрачивающих прежнюю четкую структуру. Основная масса политически акцентированных представлений носит либо ретроориентированный характер (постсоветские популисты, левые, обращенные в прошлое, увлеченные риторикой уравнительной справедливости; националисты, подчеркивающие величие прошлых достижений страны – царской империи, сталинской или послесталинской супердержавы, колониальной экспансии), либо направлена на настоящее положение вещей, то есть на идентификацию с действующим авторитарным режимом Путина.

Едва ли такой вывод вызовет удивление, если учесть выжженность политического поля и отсутствие возможностей серьезной публичной проработки идеологических вопросов. Политические партии не только последнего времени (начиная с введения «суверенной демократии»), но и более раннего времени, кроме недолгого периода первой половины 1990-х годов, были не в состоянии артикулировать подобные проблемы. По глубокому убеждению населения, политические партии, родившиеся из развала советской номенклатуры, выражают не интересы широких слоев российского общества, а лишь путинского окружения и тех сил, на которые опирается его система господства – силовиков, крупной бюрократии и ассоциированного с ними олигархического госкапитализма. В общественном мнении они представали либо как созданные администрацией Кремля бюрократические электоральные машины, либо как клановые группировки, формирующиеся для борьбы за распределение казенного пирога, или клики, образованные для демонстрации поддержки власти; в лучшем случае – они расценивались как кадровый ресурс управленческого аппарата или средство контроля за ним со стороны высшего руководства страны.

Это заключение одновременно означает, что у российского общества нет идеи или образа будущего, более того – действуют внутренние механизмы, подавляющие подобные стремления и движения. Речь в данном случае идет не о выработке утопических представлений (которые возникают при определенных условиях в группах социальных «парий», лишенных прав и возможностей защиты), а о возможностях публичной артикуляции проблем и массовых интересов, общественных дискуссиях о способах их представления, то есть о механизмах политического целеполагания, включая и предлагаемые решения подобных задач разными партиями и общественными движениями, организациями гражданского общества. Стерилизация публичного поля ведет к стагнации в общественной жизни и массовому равнодушию к политике.

«Особый путь». Игра в «особый путь» (или конструкция псевдоистории державы, эрзац-истории) содержит, с одной стороны, латентный тезис о несостоявшейся нации, провале модернизационного перехода, с другой – посылку об «особых отношениях» людей с властью, неконтролируемой ими

[52]. Такая структура самоидентичности снимает чувство неудовлетворенности собой, зависимости от внешних сил, сознание своей неполноценности, возводя одновременно ресентиментный барьер по отношению к Западу.

Ответы респондентов о значении понятия «особый путь» распадаются на три категории, разные по своему функциональному смыслу. Первая (позитивная) категория содержит установки государственного патернализма (самопожертвование граждан ради государства, «моральная» сторона подчинения). Вторая характеризуется наличием барьеров «свои / чужие», угрозой «врага», изоляционизмом и антизападничеством (в функциональном плане эти символы дополняют первую группу значений)

[53]. Третья категория содержит негативные определения статуса России, пустое или контекстуально определенное, наполненное латентными идеологическими подстановками словосочетание. Большая часть этих респондентов не имеет представления о том, в чем этот «особый путь» заключается. Небольшое число опрошенных (главным образом – либералов) резко негативно относится к этой идее, справедливо полагая, что такого рода идеологемы образуют ресурс для демагогии властей, блокирующих всякую мысль о возможности демократии в России.