Онлайн книга «Возвратный тоталитаризм. Том 1»

Высокое доверие к персоналиям высшей, но авторитарной власти представляет собой перенос на «национального лидера» представлений, характерных для сферы домодерных отношений, что, естественно, парализует низовой уровень институциональной организации и тем самым блокирует модернизационное развитие целого. Низкое доверие в социальной сфере (к «незнакомым людям») говорит об отсутствии формальных институциональных норм регуляции – права, морали, гражданских институтов. Узкий радиус межличностного доверия компенсирует институциональные дефициты, но, со своей стороны, стерилизует потенциал универсализма и модерности. Сочетание разных типов социального капитала, образов жизни или совокупность этих пластов культуры и определяет эволюцию социальной системы в России [194].

Опросы общественного мнения показывают, что «доверие» к социальным институтам совпадает с массовым признанием их символической «роли» – функциональной значимости в воображаемой картине реальности, их важности для поддержания социальной структуры и организации российского общества. Выражение подобного доверия предполагает и означает полный отказ индивида от участия в политике, от принятия на себя ответственности за происходящее в стране, городе или том месте, где он живет, абсолютное разделение политической сферы, понимаемой прежде всего как сфера утверждения отношений господства, и обыденной жизни основной массы населения. Политика для российского обывателя не является областью солидарных отношений, участия и активности, включая взаимную ответственность, а лишь сферой проявления коллективной идентичности, общих символов.

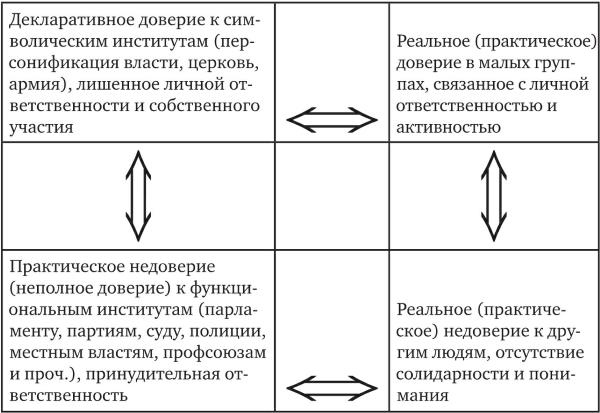

Схема взаимозависимости личностного и институционального доверия

Первое, на что приходится обращать внимание в интерпретациях результатов опросов общественного мнения относительно репрессивной власти, это принципиальная двойственность понятий и модусов доверия, необходимость разведения «декларативного» и «операционального» кода поведения «доверяющих».

Ценностная оппозиция, возникающая перед нами, когда мы разбираем распределение социального доверия в российском обществе: «верховная власть», неподотчетная обычным людям / «семья», низовая и традиционная форма элементарной социальной организации, отражает примитивность структуры российского социума и предполагает широкое распространение практического недоверия к незнакомым людям, обусловленного недееспособностью (с точки зрения обывателя) функциональных институтов или, точнее, обусловленностью их функционирования преимущественно интересами власти.

Оппозиция «символические институты» / «функциональные институты» носит принципиально амбивалентный характер, знаки полюсов легко переворачиваются в ситуациях общественного кризиса (или искусственно вызванной ценностной провокации, например, опросов общественного мнения или принудительного публичного поведения). Так, падение доверия к первому лицу в 1990-е годы сопровождалось некоторым ослаблением недоверия к функциональным институтам (например, к политическим партиям и общественным движениям, предполагающим личное участие, региональным властям, профсоюзам), и наоборот. Но в любом случае «цена» массового декларативного и публично демонстрируемого (в ситуациях выборов) доверия к власти очень невелика, поскольку выражение его не требует ответственности, а стало быть, «личные издержки» и «затраты» такого поведения весьма невелики. Правильнее было бы сказать, что подобное принудительное доверие к власти соединяется с глубоким равнодушием к политике и отчуждением от этой событийной сферы. Левада называл такое поведение «игрой в доверие» [195](«они делают вид, что работают для нас, мы делаем вид, что доверяем им»). Ценностная значимость такого доверия отличается низкой интенсивностью. Напротив, рутинное доверие между взаимодействующими в обычных и повторяющихся ежедневно ситуациях (а такое взаимодействие имеет место только в малых группах, прежде всего в семье или в межперсональных отношениях коллег, иногда – соседей) характеризуется публично неартикулируемой, но очень высокой ценностью и значимостью.

Власть. В политике подобную двойственность организованного институционального «доверия» можно увидеть в отношении к конкретным персонажам и публичным деятелям. Рейтинг первых лиц в государстве (с наведенной телевидением «харизмой», с навязанным пропагандой «доверием») превышает в 3 раза ближайшие по списку фигуры политиков – лидеров политических партий или влиятельных министров. Данный показатель не означает ни прагматической оценки результатов деятельности руководителей государства, ни одобрения, ни доминирования личной симпатии или каких-то других позитивных чувств. Этот эффект обусловлен исключительно влиянием статуса, занятием высшей социальной позиции. Его можно считать проекцией сильно эрозированного, но все еще традиционного, как бы «сакрального» и мифологического отношения к власти. Поэтому практические (как правило, негативные) высказывания о работе высших чиновников и министров всегда превышают показатели доверия к любому политику, кроме тандема Путина и Медведева (табл. 5.2): сумма ответов «нет таких» и «не интересуюсь политикой» колеблется от 21 до 35 %, это больше показателей доверия к любому из названных политиков второго ряда. По существу, политическое поле представлено лишь фигурами, занимающими позиции высшей власти, и политиками из третьего ряда, не составляющими для них конкуренции. Поэтому массовое недоверие к политикам (или их низкий рейтинг) следует рассматривать как знаки отсутствия выбора. Между рейтингом первых лиц и рейтингами всех остальных лежит выжженная зона подавленной конкуренции: допустим, разрыв между Путиным и Жириновским в 2006 году вчетверо больше рейтинга самого Жириновского.

Таблица 4.2

Назовите, пожалуйста, 5–6 политиков, которым вы более всего доверяете?

N = 1600. В % от числа опрошенных. Приводятся данные о доверии к политикам, названным хотя бы в одном замере не менее 5 %; всего названо более 20 персоналий; ранжировано по 2006 году.

а) Прагматический характер оценок функционирования власти. Несовместимость рационального и прагматически обоснованного доверия к первым лицам с мифологическими компонентами (символическим значением патерналистской или харизматической власти) сильнее всего проявилась в период правления Б. Ельцина. Первоначально на него проецировались очень сильные надежды и упования: в конце 1980-х – начале 1990-х годов он воспринимался как борец против партийной номенклатуры и плутократии, бюрократической советской мафии, как лидер демократических сил в России, как спаситель страны от заговора и путча ГКЧП, как герой (фигура на танке, зачитывающая свой судьбоносный указ), позднее – как самодержец, «царь Борис». Но мифологические составляющие его авторитета не выдержали острой публичной критики, исходящей от демократической печати, телевидения, публичного обсуждения каждого его шага. Иллюзии быстро рассеялись, чудо не состоялось. И авторитет Ельцина быстро сдулся. Свои иллюзии и надежды массовое сознание пыталось перенести на других политиков (А. Руцкого, А. Лебедя, Б. Немцова, Г. Явлинского, даже на Е. Примакова), и с каждым шагом все с меньшим эффектом, до тех пор пока – уже при Путине (осенью в 1999 года) – восстановление цензуры и репрессивного аппарата политической полиции не отключили эти новые институциональные возможности публичной критики и оппонирования власти, рационального анализа действий руководства, вменения ответственности за совершенные ошибки и преступления. Телевидение превратилось в безальтернативный источник информации для основной массы населения, в орудие кремлевской пропаганды и политтехнологий. Благодаря этому «рейтинг» Путина устоял и был заморожен.