Этот мотив опасности, исходящей от Запада, навязывающего России «демократию», для того чтобы «превратить ее в свою сырьевую колонию», повторяется и действующими политиками, и пропагандой. Значительной части российского населения он кажется убедительным, поскольку он соответствует идеологическим стереотипам времен холодной войны, духу закрытого общества, сохраняющемуся и по настоящее время, хотя и в ослабленном виде. Такой ход снижает значимость всех обвинений в адрес Сталина, «обезвреживает» критику Сталина, идущую еще от доклада Хрущева на ХХ съезда КПСС. Самая простая тактика этого роде – дисквалифицировать либо сами обвинения, либо обвиняющих. Но успешно она действует лишь на незначительные по масштабу группы убежденных сталинистов, в основном – пенсионеров, как правило, бывших партийных активистов или бюрократов.

Цепочка аргументов противников рационализации тоталитарного прошлого сводится к следующему: критика Сталина, исходящая из лагеря либералов и демократов, строится на отождествлении коммунизма, советской режима и нацизма, а это ведет к умалению величия Победы советского народа во Второй мировой войне и оскорблению памяти павших на этой войне, священной для выживших и последующих поколений. Этот мотив очень существенный для сохранения национальной идентичности современной России. Такой демагогический ход (подмена сходства или общности двух режимов обвинениями в оскорблении ветеранов и кощунстве по отношению к национальным символам) возможен только при понимании того, что не уходящая, но и неразвернутая память о коллективном насилии составляет важнейший бэкграунд массового сознания, что национальная гордость и травма сталинизма образуют неразрывное единство и язык для идеологии национального самоутверждения («комплекс жертвы»).

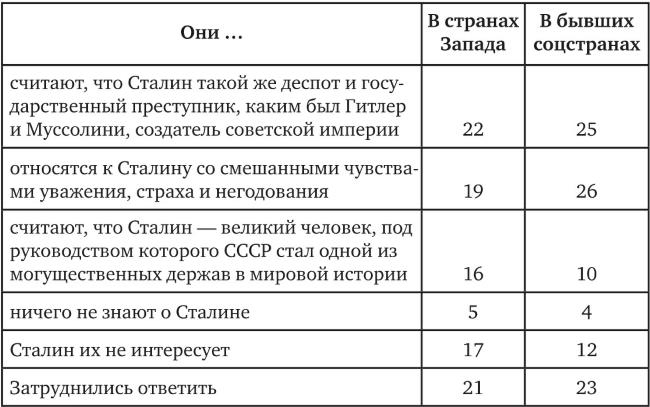

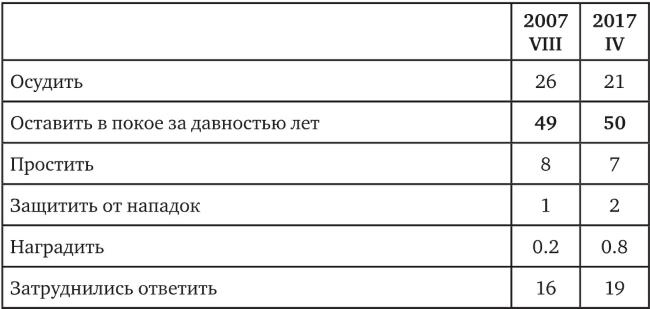

Таблица 152.2

Как, по вашему мнению, относятся к Сталину большинство людей в странах Запада? А в бывших социалистических странах?

Март 2010 года. N = 1600. Ранжировано по «Западу».

Данные массовых опросов не показывают такой же истерической реакции на этот тезис, как у консервативных идеологов. На вопрос (август 2009 года, N = 1600): «Можно ли, по вашему мнению, говорить про общие черты в тех государственных системах, которые построили в 30-е годы ХХ века Сталин в Советском Союзе и Гитлер в Германии?» 11 % ответили, что «конечно, в них есть много общего», еще 32 % согласились с тем, что «да, в них есть отдельные общие черты», 19 % не нашли ничего общего между этими режимами, и лишь 22 % категорически возражали против подобного сопоставления: «сравнивать СССР и нацистскую Германию, Сталина и Гитлера совершенно недопустимо» (16 % затруднились с ответом). Другими словами, готова к символической и психологической защите сверхценного персонажа, разгрузке его от ответственности относительно небольшая часть российского общества. Но «проективные вопросы» (перенос собственных, но подавляемых и цензурируемых представлений на людей других стран, которые «свободны» от страха и конформизма), выдают довольно жесткие оценки Сталина и слабую готовность его защищать.

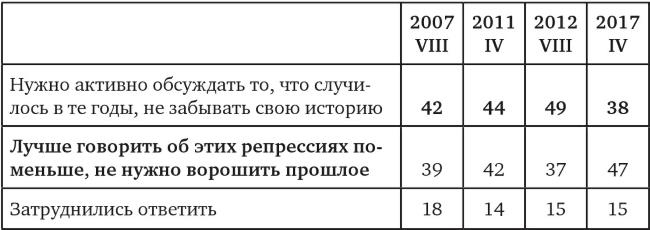

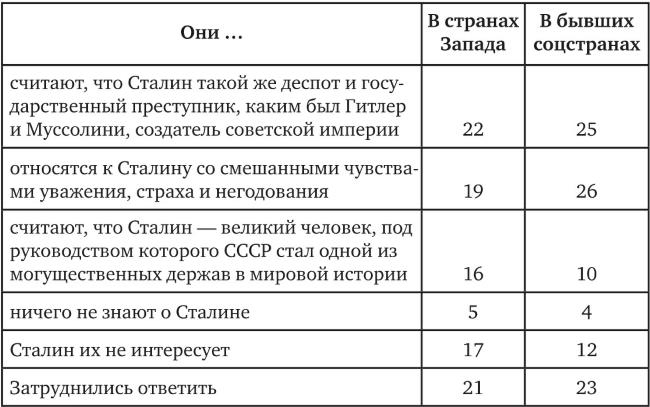

Можно сказать, что российское общество не просто отказывается от осмысления своего советского прошлого (я не беру в расчет незначительную группу ведущих профессиональных академических историков или сотрудников «Мемориала», поскольку и первые и вторые лишены доступа к СМИ, то есть отрезаны от возможности массового просвещения и представления результатов своей работы), но и последовательно вытесняет из своего сознания травматический опыт террора. По существу, мы сегодня имеем разделение общества примерно на две сопоставимые фракции, одна из которых считает, что «нужно активно обсуждать то, что случилось в те годы, не забывать свою историю» (таких 42–49 %), а другая полагает, что «лучше говорить об этих репрессиях поменьше, не нужно ворошить прошлое» (37–42 %); если к ним добавить тех, кто не имеет своего мнения на этот счет и ничего не может сказать определенного, фактически примыкающих к тем, кто хотел бы «счастливого забвения», то мы получим несомненное большинство в 52–57 %, оказывающие давление на остальных (табл. 153.2).

Речь идет не только о неготовности преобладающей части общества обсуждать трагические страницы национальной истории, но и о страхе, диффузной боязни, что подобная рационализация прошлого может вызвать неудовольствие властей и, соответственно, неприятности для тех, кто ведет такие разговоры. В первую очередь такие установки выражаются в том, что общественное мнение (68 % в 2007 году, 75 % – в 2008-м и 64 % в 2012-м) состоит в том, что «не имеет смысла сейчас искать виновных в репрессиях тех лет» (с ними не согласны, соответственно, 18 %, 10 % и 21 %, остальные затруднились дать какой-то определенных ответ из-за отсутствия мнения и знаний об этом предмете).

Таблица 153.2

Как вы полагаете …

N = 1600.

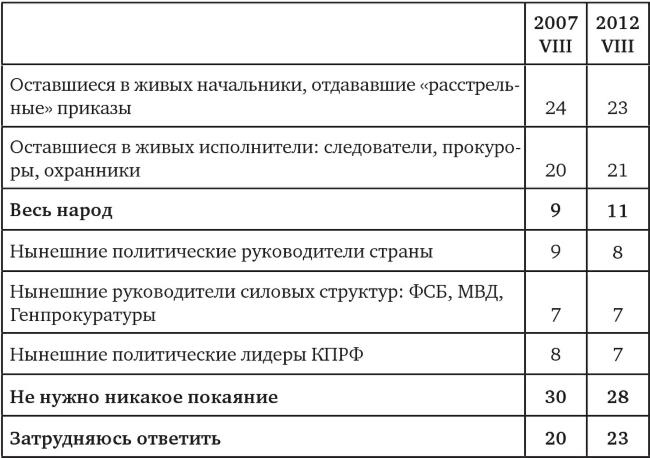

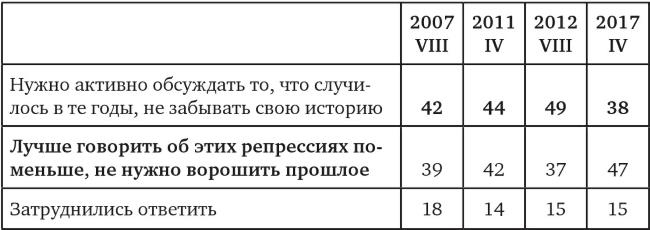

Таблица 154.2

Следует ли принести покаяние за репрессии тех лет, и если да, то кто должен принести это покаяние?

N = 1600.

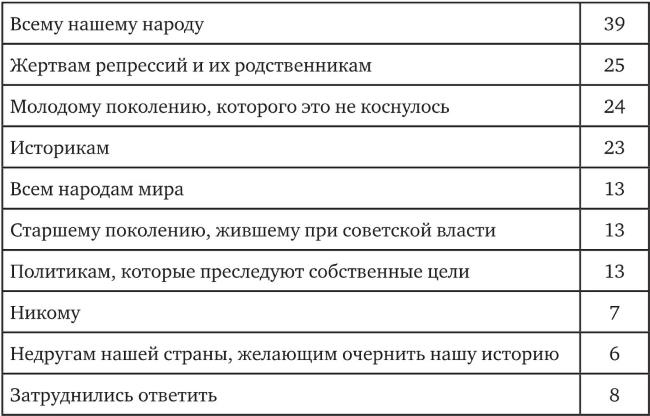

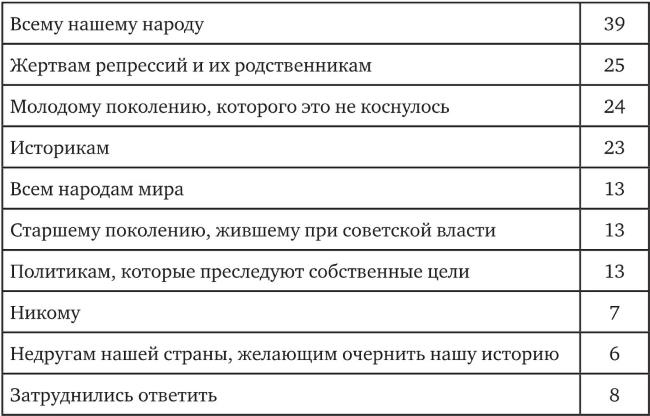

Таблица 155.2

Как вы думаете, кому нужно, чтобы жила память об этих репрессиях?

Август 2007 года. N = 1600. Ответы ранжированы.

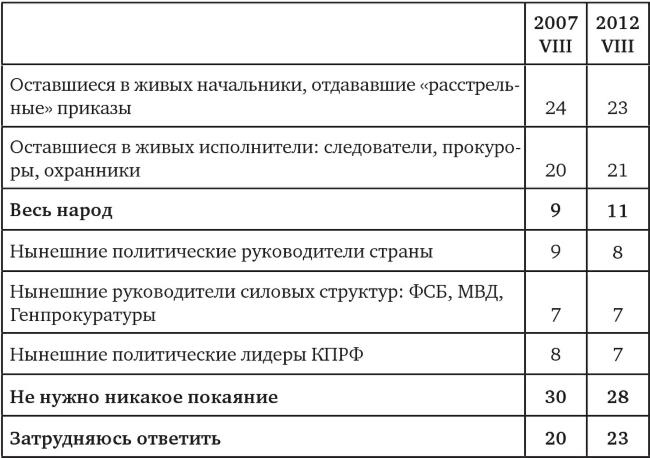

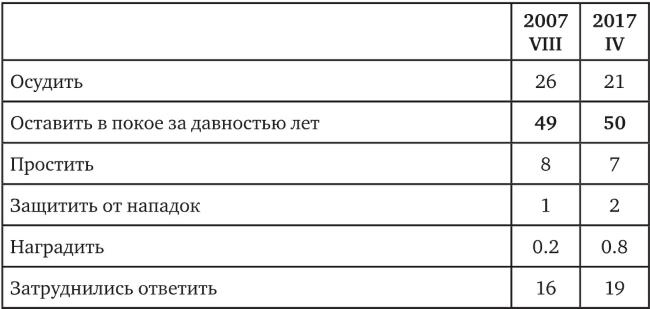

Таблица 156.2

Как вы считаете, организаторов и исполнителей этих репрессий сейчас следует:

N = 1600.

Модная в годы перестройки тема «покаяния» (морального признания вины за преступления государства и общества в годы сталинского правления) также не вызывает сегодня особого интереса и внимания. Большая часть тех, кто настаивал бы на «покаянии», ожидает их от оставшихся в живых «исполнителей» или их «начальников», не распространяя ответственность на другие группы и институты. Во всяком случае, чувство вины или угнетающей ответственности за прошлое не распространяется на все общество («народ»). Это значит, что никакого давления общественного мнения на необходимость дать правовую оценку государственной политики в прошлом нет и не может быть. В этом ситуация радикально отличается от положения дел в других странах, где историческое осмысление завершилось не только актами политического признания государственной ответственности за национальное прошлое, но и стало принципом, положенным в основу нового конституционного порядка.