Отношение россиян к деятельности государства, как показали многолетние исследования «Левада-Центра», не является прямой и тем более непосредственной «реакцией» на решения и действия руководства страны или на политику ведущих ведомств, откликом на актуальные события в общественной жизни России. Оно опосредуется сложной системой коллективных представлений и ценностных установок, стереотипов массового сознания, укорененных в социальном опыте различных групп и воспроизводимых в процессах передачи повседневных правил и норм группового поведения, декларируемых или операциональных ценностей, привычных форм реагирования на изменения. Лишь в редких случаях в отдельных социальных группах, как правило, более информированных и образованных, возникают особые реакции на происходящие в обществе события, генерируются повышенные ожидания и специфические запросы, меняющие отношение к государственным институтам, в том числе и к правовой системе. Общественное мнение инертно и консервативно. Оно «противоречиво», так как почти всегда соединяет несоединимые (с «рациональной» или утилитарной точки зрения специалиста) вещи. В оценке текущих событий оно руководствуется главным образом тем, как эти события могут отразиться на повседневной жизни и благополучии обывателей, то есть на самых важных для населения интересах частного существования («выживания»). Общественное мнение следует собственной рациональности, которую в нашем – постсоветском, российском случае можно назвать логикой принудительной адаптации к идущим изменениям. Сложившийся социальный порядок может восприниматься как несправедливый, как несоответствующий идеальным представлениям о должном и правильном устройстве общества, но он для абсолютного большинства населения безальтернативен, поскольку у этого «большинства» нет средств для того, чтобы изменить его к лучшему, оно вынуждено принять его таким, каков он есть. Чем дальше эти события от круга обыденных интересов, тем более спокойным, равнодушным и позитивным становится восприятие функционирования опорных государственных институтов или действий руководства страны.

На характер и изменения массовых установок влияет не столько собственный практический опыт респондентов, сколько мнения и представления окружающих его людей, артикулированные авторитетными для респондента фигурами или каналами информации: неформальными лидерами мнений из ближайшего окружения, а также телевидением, в меньшей степени – влиятельными сайтами немногих печатных изданий, дающих систематическим образом авторитетную интерпретацию социальной реальности. В этом отношении самые компетентные в правовом плане источники информации – профессиональные юридические мнения и высказывания специалистов никак не представлены в поле массового сознания, а потому не влияют на массовые представления и оценки положения дел в сфере правосудия и правоприменения, охраны правопорядка.

Исследования «Левада-Центра», в том числе и правового сознания, ведущиеся с 1989 года, показывают, что изменения в массовых установках, если они и возникают, то закрепляются лишь в процессах межпоколенческой ретрансляции, при социализации следующего, молодого поколения.

Состояние массового правового сознания можно назвать структурированной социальной гетерономией, обусловленной принудительным, а потому всегда неполным приспособлением населения к двойственной структуре российского социума: сочетанию базовых государственных институтов (по-прежнему лишенных реального контроля со стороны общества) и новых социальных и экономических отношений, не получающих адекватных правовых механизмов регуляции. Не затрагивая тяжелую проблему исторического опыта бесправия российского общества, следует признать, что правовой релятивизм или даже правовой цинизм, «двоемыслие», характеризующие состояние массового сознания, воспроизводится систематически, постоянно, поскольку он возникает из противоречия между принципами, декларированными в Конституции РФ, но не реализованными на практике, расхождений между законами РФ и правоприменительной практикой. Это не частные недоработки или отдельные дефекты судебной системы, а следствия не только затягивающихся переходных процессов (незавершенности или неудачи «посттоталитарного транзита»), но и появления совершенно новых, неконституционных форм политической организации власти, а именно: сложившегося авторитарного режима, с одной стороны, и латентных форм или структур децентрализованной власти, апроприации власти (ее средств и ресурсов) на среднем уровне управления – уровне региональной или низовой бюрократии или государственных корпораций – с другой. Нарастающая сложность социальной жизни в послесоветское время, вялая и латентная социальная дифференциация, выделение различных сфер, требующих адекватной правовой регуляции, вступают в противоречие с сохранением старых советских принципов доминирования государства, неподотчетного обществу и неконтролируемого им, что оборачивается состоянием хронической, частично управляемой аномии.

Собственно, эту двойственность институциональных практик и отражают массовые установки и мнения населения о работе современной судебной системы, фиксируемые в данном исследовании.

Во всех социальных группах населения России укрепилось мнение о девальвации права и разложении правосознания общества (отсчет при этом идет от мифологизированных или идеализированных представлений о советском времени как «норме», наличии порядка, отсутствии коррупции, ограниченных масштабах преступности и пр.). Исключение составляет единственная группа, которая иначе оценивает состояние дел в правовой сфере: это те, кто принадлежит к самим институтам насилия, те, кто утверждают свои взгляды о должном порядке: сотрудники полиции, спецслужб, прокуратуры, следственного комитета, армии и подобных структур. Целый ряд громких событий, показательных политических судебных процессов последних лет и скандалов, связанных с судьями, негативно отразился на авторитете правоохранительной и судебной систем в России, но не они стали причиной отрицательных мнений о работе судейского корпуса.

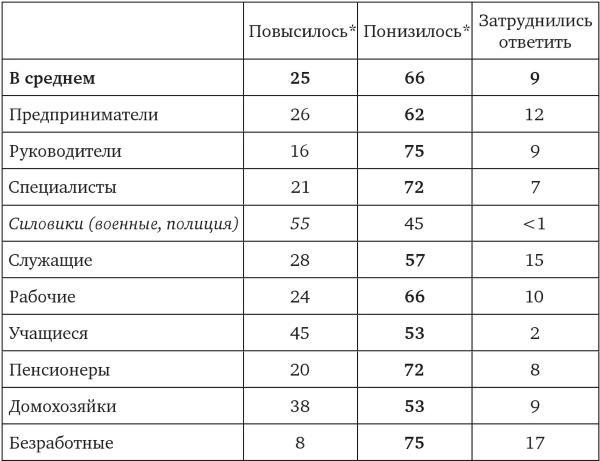

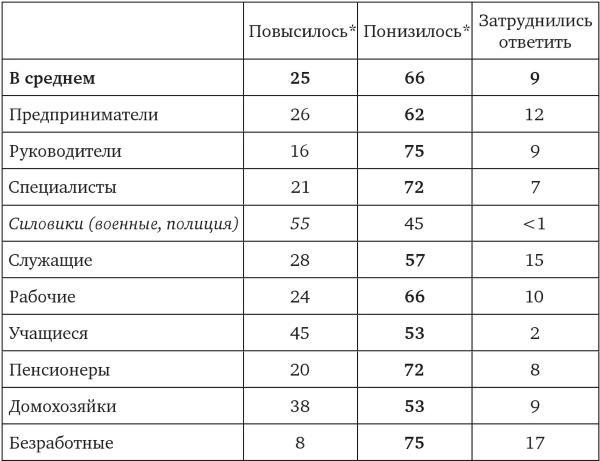

Таблица 179.2

Как изменилось в России за последние 10 лет уважение к закону?

* Приводится сумма ответов: «существенно усилилось» + «несколько усилилось» и «несколько ослабилось» + «существенно ослабилось».

Февраль 2014 года. N = 1600. В % от числа опрошенных.

Правовая защищенность граждан

По данным двадцатилетних исследований «Левада-Центра», о возникающей в принципе необходимости обращения в судебные органы заявляли более трех четвертей населения. При этом реально в суде какого-либо уровня решали свои проблемы (самого разного рода) от 20 до 26 % взрослого населения. И хотя частота обращения в суд в последние годы заметно растет, вместе с этим растет или, точнее сказать, сохраняется высокая неудовлетворенность населения работой судебной системы. Главная причина – понимание несправедливости российского суда, связанная с его функциями в нынешнем государстве. Отсюда – полная отчужденность от всех проблем судейского сообщества, индифферентность к разговорам о реформе суда и о повышении качества и эффективности его работы. Если для образованного сообщества символом репрессивного характера российского суда стала цифра 0,02 % оправдательных приговоров, то для основной массы населения, не входящего в тонкости судопроизводства, представление о слабости или даже отсутствии правосудия в нашей стране имеют рутинный, нерефлексивный, почти априорный характер.