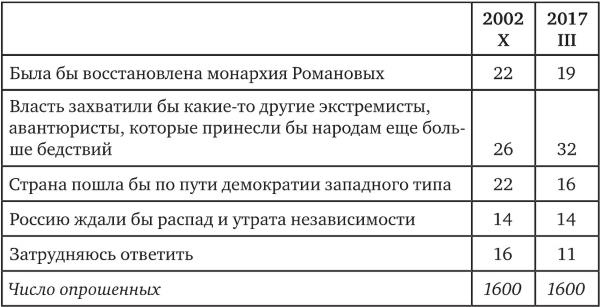

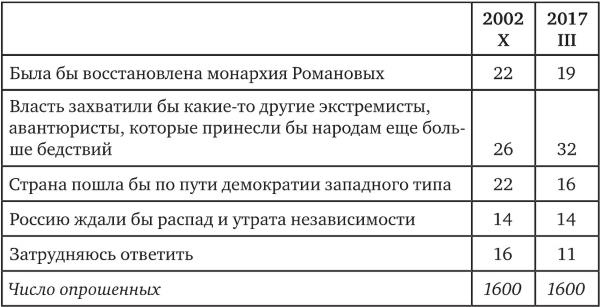

Поэтому с приходом Путина к власти историческая политика (как рационализация прошлого, как возможности самопонимания общества, ответа на вопросы: «Кем мы стали?»;»В чем корни и причины периодически повторяющегося срыва или аборта модернизации страны?») оказалась полностью парализованной. Вытеснение значимости исторического знания шло параллельно с мифологизацией прошлого страны и дискредитацией идеи реформ, навязывания населению представлений о чуждости демократии духовным традициям России, особости ее пути, иллюзорности мечтаний стать такой же «нормальной» европейской страной, как другие государства, уже завершившие переход от тоталитаризма к современному правовому государству. Вместе с рутинизацией истории в массовом сознании все сильнее утверждалось представление о том, что советский период был не «аномалией» или трагическим разломом российской истории, а органическим продолжением ее традиционного развития. И дело не только в том, что так сильны конформистские мнения («если бы большевики проиграли», то власть все равно перехватили бы другие авантюристы и диктаторы, что могло бы быть еще хуже, чем с Лениным, – этими соображениями оправдывают свой оппортунизм от четверти до трети опрошенных, табл. 119.2), а в том, что сторонников демократической перспективы становится все меньше

[15]. Именно эта безнадежность и неверие в возможность изменения жизни к лучшему, характерные для сегодняшнего российского общества, подталкивают людей признавать, что даже если бы большевики не смогли удержаться у власти, то в условиях полного краха государства все равно ничего хорошего бы не произошло: «вернулись бы Романовы» или «Россия как страна распалась бы и прекратила существовать» и т. п.

Таблица 119.2

Как вы думаете, что произошло бы с нашей страной, если бы большевики не смогли захватить / удержать власть в 1917 году?

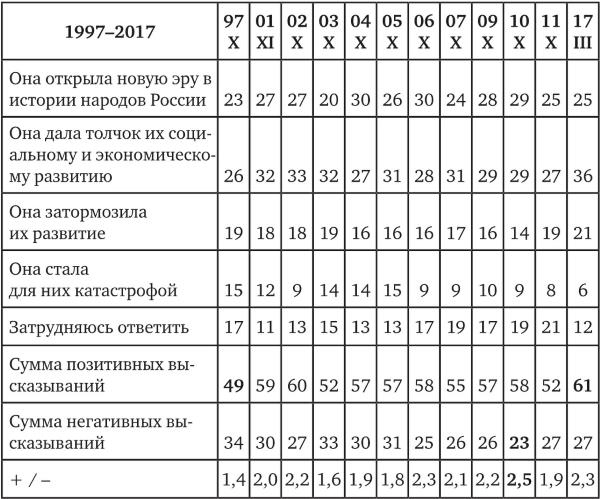

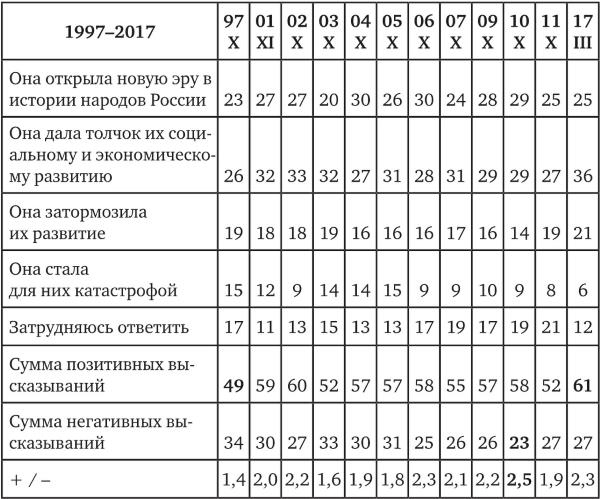

Подчеркну характерную дробность в ответах на этот вопрос (табл. 120.2): она свидетельствует об отсутствии в общественном мнении влияния интеллектуалов – историков, философов, чьи авторитетные суждения могли бы задать общий тон в оценке давних ключевых событий. Путинский режим может существовать только при условии постоянного понижения интеллектуального уровня населения, подвергая цензуре публичное пространство, деятельность СМИ, подавляя возможности публичных дискуссий и свободной конкуренции партий. Сохранение (как и в советское время) почти полной зависимости общественных наук от государства, от колебаний политических интересов власти и идеологической конъюнктуры ведет к изоляции академической и университетской науки от запросов общества. Возможно, правильнее было бы говорить о самоизоляции и оппортунизме историков, социологов, юристов, готовности к обслуживанию режима

[16]. При отсутствии работы по «преодолению прошлого» (подобной той, что была проведена немецкими историками и социологами) поднимаются рутинные слои представлений, сформированные в предшествующие периоды.

Поэтому почти половина россиян (48 %) считает сегодня, что Октябрьская революция была неизбежной и сыграла положительную роль в российской истории, не согласны с ними около трети опрошенных (31–32 %), каждый пятый затрудняется ответить. Но если спросить, была ли революция «законной», мнения меняются на противоположные: лишь 35 % оценивают приход к власти партии большевиков как вполне легитимный процесс, 45 % считают захват ими власти «незаконным» актом. Еще большая двусмысленность и противоречивость общественного мнения обнаруживаются, если поставить вопрос так: является ли советская система (сталинизм, хрущевская эпоха, брежневское время), возникшая после смерти Ленина, продолжением революции или она есть отклонение от ее принципов и идеалов? В сентябре 1990 года лишь 16 % опрошенных считали советскую систему «продолжением» и развитием тех задач и целей, которые ставили перед собой большевики партии Ленина; в марте 2017 года доля таких ответов поднялась до 30 %. Иное мнение: практика советского государства далеко «отошла, отклонилась от идеалов революции» – в 1990 году высказывали 65 %, а в 2017-м – только 43 %. При этом заметно, в полтора раза, с 19 до 27 % выросло число затрудняющихся с ответом на подобный вопрос. Разочарование в результатах 70-летнего развития страны не обязательно сопровождается отказом от прежних стереотипов и установок. Эта инерционность – важнейшая характеристика массового сознания стагнирующего общества.

Таблица 120.2

Что принесла Октябрьская революция народам России?

N = 1600.

Сохраняющееся двоемыслие (как в массовом отношении к революции, к советскому прошлому в целом, так и к настоящему путинского режима) является следствием неспособности общества дать моральную и социальную оценку советскому государству. Почему – особая проблема. Принудительная (как во всяком тоталитарном или несвободном обществе) идентификация населения с властью не позволяет людям признать советскую систему преступной, поскольку такое признание полностью разрушило бы коллективную идентичность и сложившиеся формы коллективного самоопределения. Не позволяет признать «государственным преступником» даже Сталина, хотя большинство (пусть даже год от года уменьшающееся) вполне сознает тот факт, что государство убивало, морило голодом, лишало прав и средств к существованию, выбора места жительства, работы, семьи десятки миллионов людей. Кажущаяся на первый взгляд абсурдность ситуации заключается в том, что бóльшую солидарность с таким государством проявляют как раз те группы, которые в прошлом сильнее пострадали от репрессий и государственного произвола, насилия, унижения: бедная и депрессивная периферия (село, малые города, люди с низким образованием и, соответственно, доходами, родители которых были крестьянами, рабочими), те, кто должны были больше знать о том, как в 1920–1930-е годы проходили реквизиции в селе зерна, продовольствия и крестьянского инвентаря, скота и другого имущества, как обкладывали разорительными налогами в 1950–1960-е годы. Но именно пожилые люди, выходцы из деревни относительно чаще считают, что революция принесла больше пользы, чем вреда, что она была «неизбежной» (хотя и «незаконной»!).

Если обратиться к анализу социально-демографических различий в ответах опрошенных на диагностические вопросы о прошлом, то первое, что бросается в глаза – высокая доля затрудняющихся с ответом, не знающих ничего об истории страны или индифферентных среди молодежи (в среднем 27–33 %, что вдвое больше соответствующих показателей у пожилых людей: 14–17 %). Более высокая доля антисоветских и негативных мнений о последствиях революции, незаконности большевистского переворота или отрицания «исторической неизбежности» революции характерна для людей образованных, занимающих высокие статусные позиции (руководителей, предпринимателей), экономически обеспеченных, москвичей или жителей крупнейших городов, где недовольство действующей властью проявляется сильнее, чем в других социальных средах. Такое отношение к революции у этого довольно размытого или аморфного социального множества в период перестройки было условием поддержки начавшихся изменений (горбачевской перестройки, а позднее ельцинских реформ), поскольку негативное отношение к советскому прошлому было залогом позитивной ориентации на западные модели открытой рыночной экономики, правового государства, демократии. Сейчас этот массив сократился примерно до 25–30 %. Напротив, просоветские взгляды и представления – резидуумы тоталитарной идеологии – сохраняются (то есть воспроизводятся) в социальных группах, обладающих минимальным доступом к институциональным ресурсам культуры, образования, обладающих крайне ограниченными возможностями интеллектуальной рефлексии, памяти, всего того, что позволяет сопротивляться давлению авторитарного государства. Это периферийные во всех отношениях и смыслах слои и группы. Они существенно (и функционально, и культурно) отличаются от центра (населения столицы, мегаполисов, где наблюдается не только максимальная концентрация символических и культурных ресурсов, наивысшая плотность информационных и коммуникационных сетей, образования, доходов, образования и где, стало быть, предполагается высокая способность к рецепции нового, высокий потенциал изменений). Сама длительность государственного насилия в деревне, в малых городах, в поселках городского типа во время коллективизации, войны, послевоенного восстановления изменила массовое сознание большей части населения страны, превратив колхозы и фабрики в формы нового крепостного состояния, а самих людей в крепостных, не имеющих паспортов, а значит, и свободы перемещения. Такое состояние оказывало гораздо более разрушительное воздействие в социальных средах с низким уровнем образования, куда не доходила плюралистическая современная культура (с ее внутренним сопротивлением, иммунитетом к насилию). В этих социальных средах сочетание административного, фискального, полицейского и идеологического принуждения быстрее ломало жесткий по характеру традиционный уклад и образ жизни. Если учесть, что большая часть населения России – выходцы из разоренных коллективизацией и войной советской деревни и малых городов (свыше 80 % – горожане в первом или втором поколении), становится понятной сила импринтинга такого насилия и следующая отсюда готовность адаптироваться к репрессивному тоталитарному государству

[17]. Особенности такой ментальности (коллективное заложничество, пассивность, страх, отказ от гражданской активности и ответственности, рутина бедного существования с низким уровнем запросов, доминирование стратегии физического выживания) значимы и по настоящее время

[18]. Полная и принудительная идентификации с государством уничтожала не только историческую память о государственных преступлениях, но и всякое иное понимание событий прошлого и настоящего, саму идею личного достоинства и ценности человека, разрушала способности к независимой оценке происходящего. От травм прошлого у населения остались лишь рубцы, табу или бессознательно проявляющееся нежелание касаться определенных «опасных» тем и вопросов. Поэтому историческое «беспамятство» молодежи

[19], выросшей в ситуации разрыва с прошлым и наступающего исторического провала, ее равнодушие к прошлому и чрезвычайно скудные знания могут рассматриваться как логически объяснимая реакция на практики принудительной идеологической социализации и ментального дисциплинирования общества в советское и постсоветское время. Ее трудно назвать «нормальной», но нельзя отрицать действенность подобных коллективных норм социального контроля. «Забыть все» оказывается более правильным социальным поведением (оно и легче, и комфортнее в условиях школы или информационного давления), чем подвергнуть прошлое рациональному переосмыслению. Поэтому в опросах общественного мнения мы получаем свидетельства странной двойственности массового сознания: сочетания воспроизводства прежних стереотипов и одновременно их размывания, эрозии, но никак не проработки. А это указывает на слабый потенциал возможных социально-политических изменений, новой «революции» или хотя бы протеста против путинского режима.