Он резко вскочил с кресла и нажал на кнопку звонка. Вошел милиционер, встал по стойке «смирно», а его начальник приказал вывести меня вон и установить за мной наблюдение.

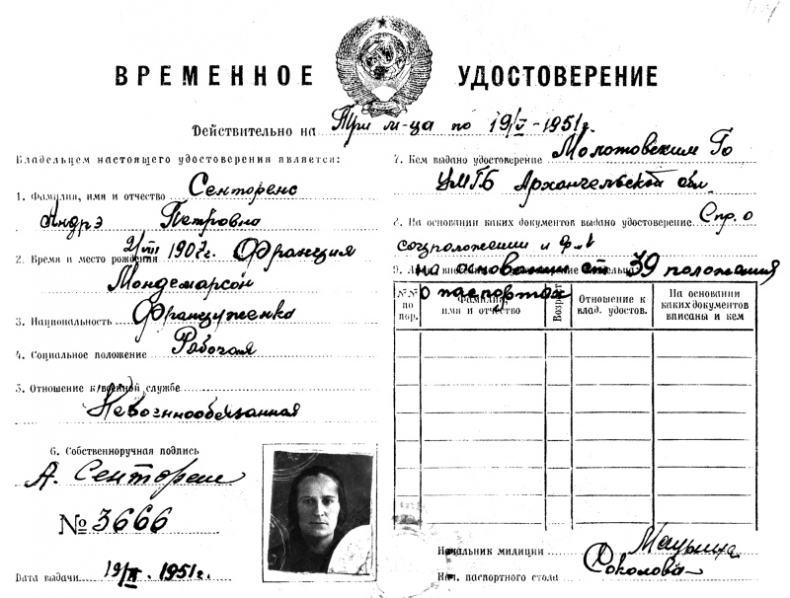

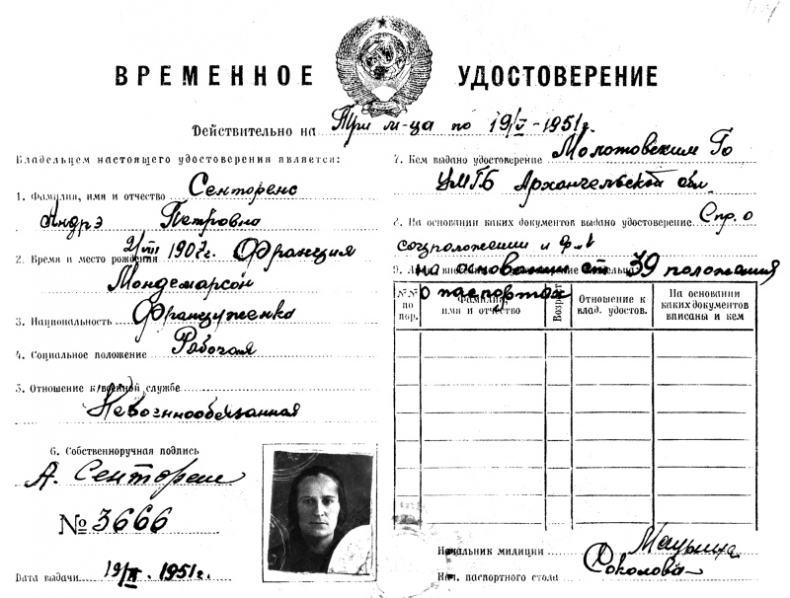

Временное удостоверение Андре Сенторенс. Из следственного дела Андре Сенторенс. 1951. Архив УФСБ по Архангельской обл.

Я не отрицаю, что отказ от советского паспорта, который так воспевал бедный Маяковский, является контрреволюционным преступлением. Начальник отделения милиции и Маулина не могли оставаться равнодушными к моей выходке. Я узнала, что они оповестили об этом Мартынова, начальника областного управления МГБ, а тот быстро созвал совещание, где было принято решение меня арестовать и отправить в село Емецк под Архангельском. Это спецпоселение было построено в лесу для немцев Поволжья и немцев, выселенных из своих домов во время советской оккупации

[130], не имеющих документов и зарабатывающих на жизнь работой на лесоповале. Среди поселенцев также было немало украинцев. Обитатели Емецка не имели права выходить за пределы четырехкилометровой зоны.

Не испытывая никакого желания жить в лесу, я решила в тот же вечер уехать из Молотовска, не дожидаясь «пожалованных» мне десяти дней. Но из-за новогодних праздников я не могла сбежать до 2 января. Оставалось только надеяться, что они не тронут меня до этого дня. Управдома Нину Мамонову я попросила выдать мне в обмен на паспорт справку, что я сдала ей комнату и зарегистрировала свой отъезд на 4 января. В СССР все, кто собирается надолго уехать, обязаны уведомить свое отделение милиции о дате отъезда и в течение двадцати четырех часов с момента приезда прописаться по новому адресу в местном отделении милиции. Нарушителям правила грозил штраф в сто рублей. Меня же с моей 39-й статьей могли обвинить в бродяжничестве и посадить на два или три года в лагерь. Не дожидаясь, когда Нина Мамонова принесет мой паспорт со штемпелем, я 2 января, в семь часов вечера, в тридцативосьмиградусный мороз, отправилась на молотовский железнодорожный вокзал. Мой друг Александр Ситник дал мне адрес своих родителей в городе Погар Брянской области. В случае если мне не удастся доехать до Москвы, он посоветовал провести несколько дней у его сестры в Трубчевске, в той же Брянской области.

По дороге на вокзал, удаляясь все дальше и дальше от скромного домашнего очага, который мне удалось создать в Молотовске, я содрогалась от рыданий. Что со мной будет? Без денег, без работы, без жилья? Вокруг был такой туман, что в двух метрах уже ничего не было видно. Это обнадеживало: за мной не смогут проследить. Я с удовольствием думала о том, в какую ярость придет Маулина, узнав о моем отъезде.

Молотовский вокзал. Из фондов Северодвинского городского краеведческого музея

15. Конец надеждам

Проспав всю поездку, 4 января 1951 года я вновь оказалась в Москве. За это время мое положение не улучшилось, а еще больше усугубилось. Стоял жуткий мороз, дышать было настоящим мучением. Не зная, куда податься, я решила отправиться в Бирюлево к Адриановой, так гостеприимно принявшей меня в прошлом году. Но моя благодетельница оказалась настолько больна, что уже не могла больше работать. Ее дочь Надя вышла замуж за шофера и в скором времени собиралась стать матерью. Я не хотела быть обузой для этой несчастной женщины и 8 января, когда температура снизилась, вернулась в Москву и поехала к Любе. Подруга с радостью приняла меня, но тут же стала с беспокойством расспрашивать о причинах, помешавших нам увидеться во время моего последнего приезда в столицу. Пришлось объяснять ей, что за мной следили и я не хотела привлекать к ней внимание органов. Хотя Люба и была моей лучшей подругой, я не стала говорить, что приехала без документов с намерением попасть в посольство Франции. Я просто сказала, что получила разрешение жить в Брянской области, и она была рада тому, что с Молотовском покончено. Мы договорились, что в сильные морозы я буду жить попеременно у Любы и у Адриановой. Я собиралась воспользоваться туманной погодой, чтобы иметь возможность покрутиться у посольства.

12 января я предприняла первую вылазку в направлении посольства, но из-за ночного снегопада подступы к нему были заблокированы дворниками и милиционерами. 13-го числа я вернулась и увидела, что количество охранников увеличилось вдвое – у меня не было шанса даже перейти улицу. Пришлось перенести попытку на более позднее время. Чтобы больше не обременять своих друзей, я решила провести несколько недель у сестры Александра Ситника в Трубчевске. В случае если меня там задержат, я могла бы показать справку о том, что занимаюсь поисками работы. 15 января я попрощалась с Любой и села в поезд Москва – Гомель. Он должен был за ночь довезти меня до Брянска.

В купе я познакомилась с пассажиром лет сорока, сказавшим, что он уроженец Брянска. Я тут же спросила его, знает ли он места с названиями Трубчевск, Погар и Почеп.

– Гражданка, в этих городках нет никакой промышленности, они влачат жалкое существование.

– Как вы думаете, можно ли там найти работу?

– Честно говоря, нет. Вы должны понимать, что, как только появляется какая-нибудь работа, ее тут же предлагают местным жителям. Да и платят в этих местечках намного меньше, чем в больших городах.

Я прибыла в Брянск в два часа ночи, а поскольку мой следующий поезд отправлялся только в десять утра, то я решила провести оставшиеся восемь часов в зале ожидания. К сожалению, попасть туда было почти невозможно: повсюду, даже на полу, вповалку лежали люди, источая смрад. Здесь смешивался запах бараньих шкур, в которые были одеты эти несчастные, и вонь, исходившая от их грязных тел. Я провела ночь у входа в камеру хранения, прислонившись к какой-то балке.

Я была совершенно замерзшей, когда в десять часов утра, в субботу, села в поезд на Трубчевск. Вагон был переполнен крестьянами-мешочниками. В Советском Союзе сельские жители, чтобы заработать немного денег или получить дефицитные продукты вроде сахара или чая, вынуждены продавать то, что им удалось вырастить на участках, не принадлежащих колхозу; чаще всего они продавали семечки, любимое лакомство русских. Разумеется, крестьяне редко получают разрешение на частную торговлю и вынуждены выкручиваться как могут. На следующий день, в воскресенье, эти несчастные, смертельно уставшие крестьяне пытались продать свои семечки за один-два рубля стакан, при этом они подпадали под действие закона о спекуляции – в случае задержания им грозило от пяти до десяти лет лагерного заключения.

В купе, куда мне удалось пробраться, я познакомилась с супружеской парой – молодыми украинцами, тоже ехавшими на рынок продавать семечки. Мужчина был инвалидом войны. Лишившись правой ноги и левой ступни, он передвигался на костылях. Жить на его пенсию было невозможно.