Земля – очень маленькая площадка на бескрайней космической арене. Вдумайтесь, какие реки крови пролили все эти генералы и императоры, чтобы (в триумфе и славе) на миг стать властелинами какой-то доли этого пятнышка. Подумайте о бесконечной жестокости, с которой обитатели одного уголка этой точки обрушивались на едва отличимых от них жителей другого уголка, как часто между ними возникало непонимание, с каким упоением они убивали друг друга, какой неистовой была их ненависть.

Эта голубая точка – вызов нашему позёрству, нашей мнимой собственной важности, иллюзии, что мы занимаем некое привилегированное положение во Вселенной. Наша планета – одинокое пятнышко в великой всеобъемлющей космической тьме. Мы затеряны в этой огромной пустоте, и нет даже намёка на то, что откуда-нибудь придёт помощь и кто-то спасёт нас от нас самих.

До сих пор Земля – единственный известный нам обитаемый мир. Мы больше не знаем ни одного места, куда мог бы переселиться наш вид – как минимум в ближайшем будущем. Наведаться – да. Закрепиться – пока нет. Нравится нам это или нет, в настоящее время только Земля может нас приютить.

Говорят, что занятие астрономией воспитывает смирение и характер. Вероятно, ничто так не демонстрирует бренность человеческих причуд, как это далёкое изображение крошечного мира. По-моему, оно подчёркивает, какую ответственность мы несём за более гуманное отношение друг к другу, как мы должны хранить и оберегать это маленькое голубое пятнышко, единственный дом, который нам известен».

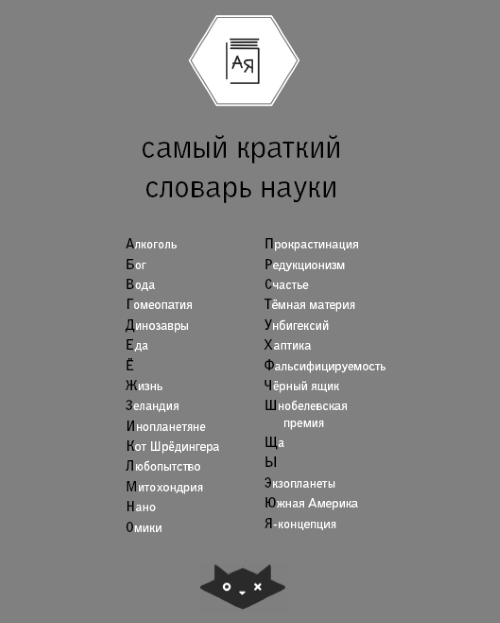

Самый краткий словарь науки

Не надейтесь! Несмотря на название этого раздела, вы не найдёте здесь ничего похожего на карманный словарь или на сборник «Вся Википедия на пятидесяти страницах».

Это не более чем примеры проблем, лежащих на границе научного и общественного знания. Почему я расположил их по алфавиту? Признаюсь, так я хотел облегчить муки выбора. Мне хотелось написать о сотнях самых разных понятий, и алфавит оказался оптимальным способом составить список.

Самое важное в этом разделе – даже не информация о том или ином понятии, а те открытые вопросы, которые размещены в конце каждой главки. Лично у меня нет однозначных ответов на них, хотя предполагаю, что теоретически они возможны.

Алкоголь

О двухстах граммах междисциплинарности

Эту главу логично было бы начать с тоста. У всех налито? Так давайте поднимем наши бокалы за то, чтобы водно-этаноловый раствор, преодолев гемато-энцефалический барьер, запустил ингибиторные ГАМК-системы и активировал допаминовые рецепторы…

Алкоголь – одно из самых парадоксальных явлений человеческой цивилизации. Ещё со студенческих лет мне врезалась в память цитата из американского философа Джона Сёрля:

«Если взять полдюжины учебников о мозге и поискать там ответы на возникающие вопросы, то в результате мы скорее всего испытаем разочарование… Например, почему алкоголь делает нас пьяными?..» (из статьи Minds, brains and science, опубликованной в 1984 году).

Не уверен, что за минувшие десятилетия что-то принципиально изменилось. Мы уже многое узнали о структуре атома, мы понимаем, как устроены далёкие звёзды, но при этом не можем внятно объяснить, как именно влияет на психику человека банальный стакан виски и чем его влияние отличается от не менее банального стакана водки.

Алкоголь явление междисциплинарное. Его движение по наукам начинается с химии. Здесь всё понятно, формулу этанола знает даже ребёнок, ещё не научившийся отличать коньяк от бренди. Дальше биохимия, идущая под ручку с нейрофизиологией. Путь трансформации алкоголя в организме можно описать. Но тут уже много сложностей: если учитывать все детали, то понадобится ватманский лист, а то и несколько. Прибавим к этому генетические особенности разных народов и отдельных личностей. Получается непросто, но пока ещё постижимо.

Перейдём к медикам. Тут уж точно без стакана не разберёшься. С алкоголизмом всё понятно: страшная болезнь, в каком-то смысле хуже рака. А что делать с умеренным потреблением алкоголя? Вроде бы оно даже полезно для здоровья. Впрочем, в полной корректности исследований, которые это доказывают, можно усомниться, хоть они и ссылаются на биохимические механизмы. Но чистоту эксперимента портит вечная проблема: что является причиной, а что – результатом какого-то другого фактора? Можно найти немало данных о том, что люди, выпивающие сто граммов сухого вина несколько раз в неделю, живут дольше, чем непьющие. Но бокал за ужином, как правило, связан с образом жизни: принадлежность к среднему классу, стабильный доход, умеренный или низкий стресс, готовность ежедневно получать удовольствие – факторы, способствующие здоровью и долголетию вне зависимости от употребления алкоголя.

Совсем сложно становится, когда алкогольная тема попадает в руки психологов (не путать с психиатрами!). Что меняется в человеке после того, как он выпьет? Да, мы примерно знаем, какие рецепторы мозга под воздействием этанола угнетаются, а какие – активизируются. Мы даже умеем различать варианты алкогольного опьянения: дисфорический, параноидный, гебефренный, истерический… Но при этом сложно уложить в систему все различия личности трезвой и личности слегка выпившей.

В «Коте Шрёдингера» я как-то писал об исследовании, проведённом учёными из Института психологии РАН (К. Р. Арутюнова, А. В. Бахчина, А. К. Крылова, Ю. И. Александров // Экспериментальная психология, 2017. Т. 10. № 1. C. 5—22).

Эксперимент проходил так: сначала испытуемые-добровольцы давали оценку действиям условных героев. Для этого использовались чуть адаптированные под российскую культуру классические моральные дилеммы, в которых жизнь одного человека приносили в жертву ради спасения пятерых. Например:

«Стоя возле железной дороги, Денис увидел, что пустой неуправляемый вагон вот-вот собьёт пять человек. Рядом с Денисом находится стрелочный рычаг, которым можно направить вагон на запасной путь и в сторону от пятерых людей. Но перевод стрелки также приведёт к опусканию перил пешеходного моста, находящегося над запасным путём. В результате этого один человек упадёт с моста на рельсы запасного пути и попадёт под вагон. Если Денис потянет за рычаг, вагон уйдёт на запасной путь и не собьёт пять человек, но один человек упадёт на рельсы и попадёт под колёса. Если Денис не потянет за рычаг, то вагон продолжит путь, собьёт пять человек, но один человек на мосту запасного пути останется жив. Денис решает потянуть за рычаг…»

Всего было тридцать сюжетов такого рода. Истории происходили в больнице, на пожаре, в сказочном лесу и т. д. Но везде действия героя приводили к тому, что один человек погибал, зато пятеро спасались от неминуемой смерти. Испытуемые оценивали действия персонажа по семибалльной шкале: 1 – так делать запрещено, 4 – допустимо, 7 – обязательно.