Д.Т. Дезагюлье.

Неизв. художник. 1725 г.

С паровиком в Англии познакомился сам царь, который писал А.Д. Меншикову: «О летнем доме уже писано в Танеевым, воду взводить лошадями или ветром неудобно, но лучше от речки от монастыря, как я приказал, а ежели много работы будет, лучше оставить, понеже я сыскал машину и пришлю, что огнем воду гонит, которая всех прочих лучше и не убыточны». Механизм запустили в одной из башен виадука в 1718 году, но ее мощность не позволила обеспечить водой все фонтаны сада, хотя специально для Летнего сада ее (и систему подачи воды) усовершенствовал другой британский ученый и инженер Джон Теофил Дезагюлье (16831744), помощник знаменитого Исаака Ньютона. В то время ученый был известен как автор системы водоснабжения парка в поместье Кэннонс (Харроу, ныне - Лондон), принадлежащем 1-му герцогу Чандосу, и консультировал частную компанию «Йорк Билдингс Компани», занимавшуюся снабжением жилых домов водой из Темзы и использовавшую для этого паровые машины. Немецкий «гротирного и фонтанного дела мастер» Георг Иоганн Маттарнови (16771719), прибывший в Россию 8 февраля 1714 года по рекомендации Андреаса Шлютера, начал строительство в Летнем саду изысканного грота - первого садового сооружения подобного рода в нашей стране. Кроме него, над проектом работают Андреас Шлютер (1660-1714) и Николо Микетти (1675-1759). Для грота на Литейном дворе мастер Арнольд отлил скульптуру Нептуна, эскизы изготовил Г. Маттарнови. Однако сам «гротирного и фонтанного дела мастер» довести возведение грота до конца не успел, так как умер 12 ноября 1719 года. Работу заканчивал архитектор М.Г. Земцов. Увеселительное сооружение павильона «Грот» состояло из трех залов, стены которых облицевали пористым туфом и украсили раковинами. В центральном зале под большим куполом устроили фонтан, увенчанный позолоченной статуей Нептуна. В одном из боковых помещений мастера установили музыкальный инструмент - орган, приводящийся в действие напором воды. В 1826 году архитектор К.И. Росси и скульптор В.И. Демут-Малиновский (1779-1846) перестроили «Грот» в «Кофейный домик».

Кроме того, архитектор М.Г. Земцов устроил в саду лабиринт со стенами из стриженого кустарника и 32 фонтанами, декорированными скульптурами на темы басен Эзопа. Статуи птиц и зверей для водометов изготовили в натуральную величину, а специальные таблички, установленные рядом с фонтанами, разъясняли посетителям смысл басни. Путь в лабиринте проходил через многочисленные мостики с фонтанами-шутихами. Непосредственно в саду работами по сооружению лабиринта руководил садовый мастер Корнелиус Шрейдер, а его строительство предложил Ж.-Б. Леблон в своем плане.

По разным уголкам Летнего сада были разбросаны фонтаны - «Гербовый», «Ла-Коста», «Нарцисс», «Пирамида» и многие другие. Каскад «Амфитеатр» появился в саду в Большом партере у Лебяжьей канавки в 1734-1736 годах, а проект разработал архитектор Ф.Б. Растрелли. В центре партера находился фонтан «Коронный».

В определенный момент времени, после 1716 года, начали разрабатывать план переброски воды для Летнего сада из предместий Санкт-Петербурга - так появился проект строительства Лиговского канала.

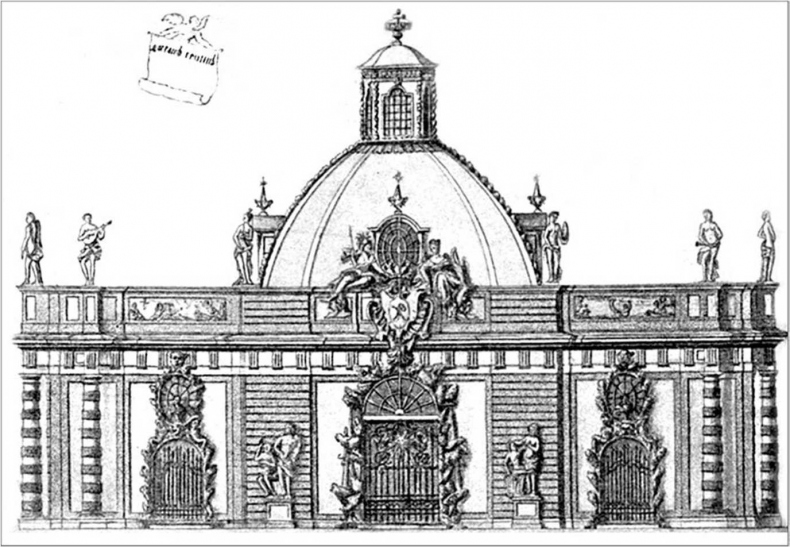

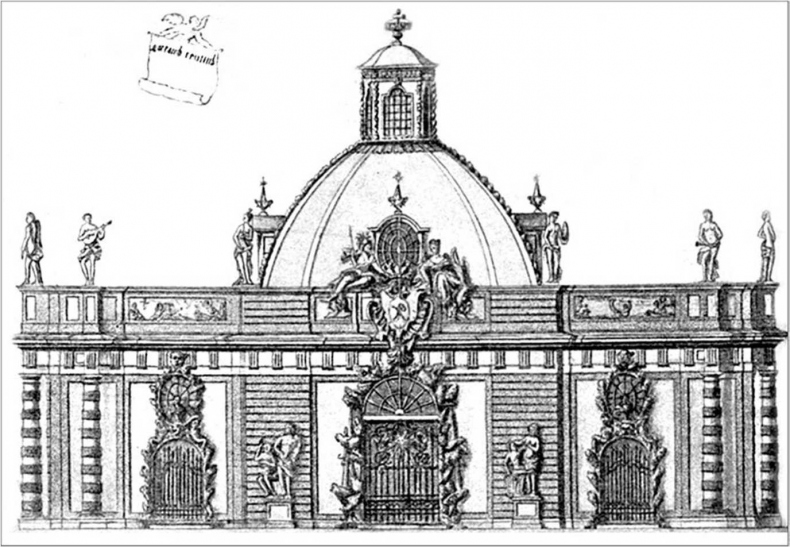

М.Г. Земцов. Павильон «Грот» в Летнем саду. Чертеж. Фасад. 1725-1727 гг.

Существует мнение, что канал возводили для удобства транспортировки строительных материалов из района Дудергофских высот. Что ж, вполне возможно, что Лиговский канал и использовали для прохода в центр города груженых барж, но тот факт, что после прекращения работы фонтанов в Летнем саду Лиговский канал начал приходить в упадок, а попытки использовать его для снабжения сада Таврического дворца, так и не реанимировали эту водную артерию, говорит о многом. При этом поставка строительных материалов из указанной местности продолжалась и в XIX столетии, и для этого пришлось бы содержать канал в приемлемом техническом состоянии, что не отмечено историками прошлого. Отсюда можно сделать вывод, что Лиговский канал сооружали для подвода воды к Летнему саду, а использование артерии для доставок в город грузов было делом второстепенным и, вполне возможно, случайным.

Прокладкой Лиговского канала занимался генерал-майор Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев, человек интересной судьбы и участник множества важных государственных дел. Место и год рождения автора проекта Лиговского канала нам неизвестны - даже фамилия его вызывает определенные вопросы, ведь до 1715 года он именуется двумя разными фамилиями. Так, на прошении о присвоении воинского звания майора, поданном на высочайшее имя, Григорий Григорьевич подписывается Екимановым-Писаревым, а в решении царя он назван уже Скорняковым-Писаревым. В письмах государь именует его и Скорняковым-Писаревым, и Екимановым-Писаревым, встречается вариант - Екиматов. В списках личного состава Преображенского полка он фигурирует под именем Екиманов-Писарев, а его родной брат

Богдан значился как Корняков-Писарев. И только после 1715 года Григорий Григорьевич проходит под двумя фамилиями: Скорняков-Писарев или Писарев.

Двойная фамилия дает основания предполагать наличие двух ветвей предков - Писаревы и Скорняковы. Как быть с Екимановыми, сказать сложно - история умалчивает. Общий Гербовник дворянских родов Российской империи выводит род Писаревых от поляка Семена Писаря, подвизавшегося на службе у московского великого князя Василия II Васильевича, прозванного Темным, возглавлявшего княжество с 1425 по 1462 год. Этот Семен Писарь имел детей: Ивана и Никиту. Потомки первого сына имели фамилию Иваньины-Писаревы, а Никиты, соответственно, - Скорняковы-Писаревы. Потомки Семена Писаря занимали разные посты в государственных учреждениях Московского княжества (стольники, стряпчие и др.), и затем государства. Никита Писарев имел сына Григория и далее внука Ивана, который по документам проходил как Иван Григорьевич Скорняков. Указанные факты покрыты историческим туманом, но иной версии происхождения рода Скорняковых-Писаревых у нас нет, и мы примем официальную.

В официальных документах времен правления Петра I, точнее, в 1696 году, Г.Г. Скорняков-Писарев появляетсяв качестве рядового бомбардира (артиллериста) царского потешного войска - небольшой армии, созданной для обучения наследника. В 1697 году бомбардир Скорняков-Писарев находится в поездке в Венецию при стольнике государя, капитане лейб-гвардии Семеновского полка Алексее Никитиче Урусове - Петр в составе Великого посольства намеревался посетить Венецианскую республику, но дела в Москве помешали ему в этом. Но Григорий Григорьевич не вернулся в тот год домой, так как государь направил его в Берлин, поручив заняться изучением инженерного дела, математики и механики. Учеба завершилась в 1699 году, а по возвращению домой Г.Г. Скорняков-Писарев получил повышение по службе, став сержантом бомбардирской роты Преображенского полка. С этого времени начинается его преподавательская деятельность, продолжавшаяся на протяжении 20 лет и прерываемая походами и сражениями Северной войны (1700-1721). За годы учебы в Пруссии Григорий Григорьевич выучил немецкий язык - свободно разговаривал на нем, читал и писал.