Интересно, что переименование Знаменской площади в площадь Восстания утверждено 17 ноября 1918 года и посвящено оно Февральской революции. При этом убранство станции метрополитена отражает лишь историю военного Октябрьского переворота, совершенного партией большевиков.

1 - Барельеф «Выступление В.И. Ленина у Финляндского вокзала». Фото 2000-х гг.

2 - Барельеф «Выстрел „Авроры“». Фото 2000-х гг.

3 - Барельеф «В.И. Ленин у шалаша в Разливе». Фото 2000-х гг.

4 - Барельеф «Выступление В.И. Ленина в Таврическом дворце». Фото 2000-х гг.

Площадь Восстания остается важным, но сильно перегруженным транспортным узлом современного Санкт-Петербурга, и вспомнить историю развития городского транспорта нам важно и полезно потому, что она напрямую связана с Ямской слободой, стоявшей, как мы уже знаем, рядом с Лиговским каналом и Знаменской площадью. Есть и еще одно важное обстоятельство, связанное с городским транспортом Санкт-Петербурга. В XIX столетии недалеко от Знаменской площади шумела Тележная улица, сплошь застроенная лавками «Все для гужевого транспорта!», место, где столичные ямщики покупали и ремонтировали свое единственное богатство - пролетку.

Пролетка. Открытка нач. XX в.

В начале XX столетия пролетка оставалась основным видом столичного общественного транспорта - общее число извозчиков в этот период составляло 13-15 тысяч человек, иногда называют число в 20 тысяч. Нужно отметить, что поездка в пролетке стала более комфортабельной - повозки, которые назывались ландо, имели более мягкий ход, с колесами на резиновом ходу. Кожаный верх защищал пассажиров от дождя, а в сухую погоду просто опускался (складывался) за пассажирское сиденье. Впрочем, ландо появились в городе не случайно - в 1892 году власти обязали извозчиков иметь в Санкт-Петербурге экипажи с верхом. Номерной знак извозчика располагался на задней стенке пассажирской части пролетки. Плата за проезд устанавливалась по соглашению сторон, на одном и том же маршруте могла существенно отличаться от извозчика к извозчику. Власти пытались регулировать ценообразование в извозе, даже вводили официальные тарифы, но это помогало мало, и если хотели доехать быстро и без проблем, то платить приходилось всегда больше. Впрочем, и в наши дни петербургским таксистам оставляют «на чай» сверх оговоренной суммы поездки.

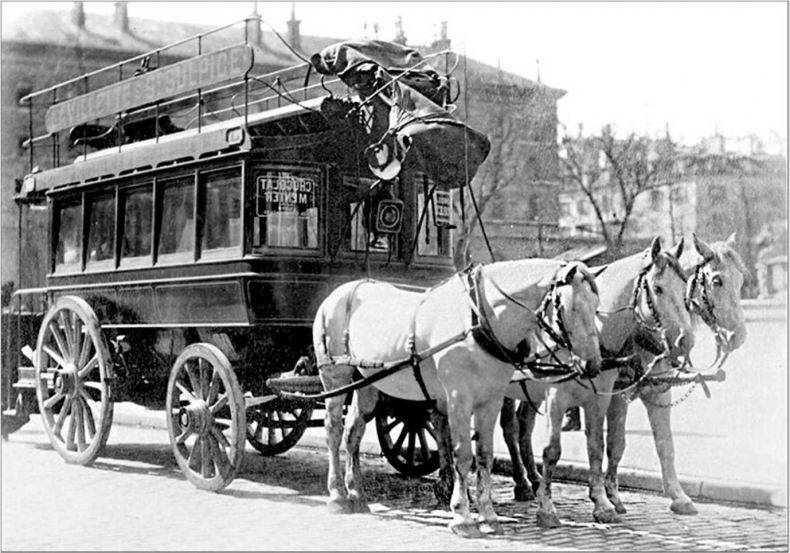

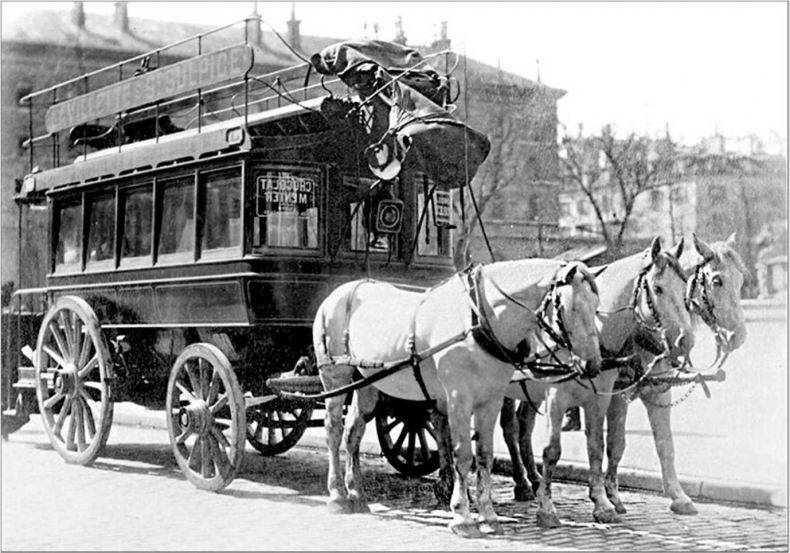

Омнибус. Фото Э. Атже. 1910 г.

Со Знаменской площади от Николаевского вокзала ходили омнибусы, принадлежавшие поначалу генерал-лейтенанту барону Константину Антоновичу Шлиппенбаху (1795-1859), а с 1857 года - купцу 2-й гильдии Константину Ивановичу Синебрюхову (1834-1902). Салон этого предшественника городского автобуса вмещал до двадцати пассажиров, и тащили эту немаленькую повозку обычно три лошади. С появлением железных дорог возникла идея проложить рельсы и на улицах города - так появилась конка - тот же омнибус, но передвигавшийся по рельсам. Впрочем, конку сменил не автобус, а трамвай.

На империале. Фото 1903 г.

Газета «Северная пчела» в № 34 от 20 марта 1830 года информировала горожан о начале работы омнибусов: «Считаем своим долгом уведомить наших читателей, что с нынешнего лета учреждены будут в С.-Петербурге городские кареты, известные в Париже под именем Omnibus, для доставления небогатой, т. е. многочисленнейшей части нашей публики, средства за небольшую плату посещать загородные места, и для освобождения оной от монополии летних извозчиков, которые тогда именно набавляют цену за провоз, когда большей части нашей публики настоит на том надобность. Вот известие, доставленное нам о сем предприятии, коему желаем всевозможного успеха».

Первый омнибус вместимостью десять человек вышел на внутригородской маршрут 18 декабря 1843 года, а регулярный маршрут, получивший обозначение «№ 1» все того же предприятия барона К. А. Шлиппенбаха, связал Знаменскую площадь с Английской набережной. Омнибус шел по Невскому проспекту, а проезд в один конец стоил все те же 10 копеек. К середине столетия в городе работало четыре маршрута, и каждый был обозначен определенным цветом омнибуса. Вход в салон находился позади кареты, там же сидел или стоял кондуктор. Со временем в Санкт-Петербурге стали появляться омнибусы на сорок пассажиров, которые обыватели прозвали «сорок мучеников» («трясучка», «Ноев Ковчег»), - чахлые лошади изо всех сил медленно тянули переполненный омнибус, и хорошо, если вы летом находились на втором этаже - на открытой площадке, - внизу, в закрытом салоне было невозможно жарко. Ко всему прочему, омнибус постоянно останавливался для посадки и высадки пассажиров, что замедляло движение и увеличивало время поездки. Второй этаж омнибусов назывался империалом.

К концу XIX века популярным видом городского транспорта становится конка - конно-железная дорога, а большие и похожие на бочки кареты омнибусов заменили на вагоны, более или менее похожие на современные. Вход и выход в салон конки осуществлялся с площадок в начале и конце вагона, причем с двух сторон дороги. Часть первой площадки занимал кучер, иногда одну сторону этой площадки закрывали перегородкой. Если конка была двухэтажной, то на площадках находились винтовые лестницы (иногда одна лестница), по которым легко можно было подняться на второй открытый ярус. Нижняя часть вагона имела остекление, и в холодную погоду в ней было ехать, конечно, комфортней. С открытым верхом все наоборот - он был востребован летом, но это в том случае, если верх имел навес от дождя. Начальная и конечная остановки маршрута указывались на табличке в верхней части вагона, например: «Адмирал. просп. - Николаев. вокзал». И все знали, что конка ходит от Адмиралтейства (Адмиралтейского проспекта) до Знаменской площади (Николаевского вокзала).

На конечной станции конка меняла свое направление довольно просто - кучер распрягал лошадей и запрягал их вновь на противоположном конце вагона и далее двигался по обратному маршруту. Так как транспорт был тяжелым, то обычно его тащили пара или две пары лошадей, иногда - тройка; пустой или полупустой вагон могла тянуть и одна лошадка.