В доме жил модельер Павел Петрович Кубли, родившийся в Санкт-Петербурге в 1817 году. Образование получил в Швейцарии, откуда в 1833 году вернулся на родину и поступил помощником к старшему медальеру Санкт-Петербургского монетного двора Генриху (Андрею Ивановичу) Губе (1802-1848). После его смерти, то есть в 1849 году, П.П. Кубли занял место старшего медальера и занимал эту должность до самой смерти, последовавшей 4 октября 1882 года. П.П. Кубли является автором медали «В память первого археологического съезда в Москве» и лицевой стороны медали «За покорение Кавказа». В 1852 году Императорская Академия художеств присвоила ему звание неклассного (свободного) художника.

В последующее после 1875 года время здесь проживал человек с любопытной историей. Александр Ильич Ядров выступал как автор небольших брошюр на разные злободневные темы, был исследователем каббалы, астрологии и Библии. Состоял в переписке с писателем Глебом Ивановичем Успенским, астрономом Даниилом Осиповичем Святским, ученым-химиком Николаем Александровичем Морозовым и некоторыми другими. В 1914 году А. И. Ядров находился в заключении в «Крестах» и, имея много свободного времени, занимался изучением Библии и поиском ответа, что зашифровано в числе Антихриста 666. Соотнеся буквы с цифрами, он предположил, что в этом числе зашифровано имя последнего императора неразделенной Римской империи Феодосия I Великого. Во время Первой мировой войны проживал в поселке в районе станции «Поповка» Николаевской железной дороги.

Детская больница.

Гравюра Л.А. Серякова по ориг. Н.А. Соколова. 1870-е гг. Жильцом дома Фредерикса значился чиновник Главного управления по делам печати Степан Гаврилович Бугаевский (1888-?). Перед тем как стать цензором, он окончил юридический факультет Казанского университета. В начале июля 1915 года С.Г. Бугаевского назначили военным цензором, чуть позже он стал членом Петроградского комитета по делам печати, а с 24 января 1916 года получил там должность секретаря. Уволен решением Временного правительства. До 1918 года квартирантами в доме были статский советник Иван Николаевич Верещагин, некая Елена Павловна Боровицкая, а уже в советское время здесь жила семья старшего электромеханика Балтийского пароходства Трофима Ивановича Комлева (1904-1942). Его дочь Габриэла стала известной артисткой балета.

С гостиницей «Октябрьская» (домом Фредерикса) соседствует еще одно общественное здание - комплекс построек Детской городской больницы имени К.А. Раухфуса (Лиговский пр., 8). Со стороны Лиговского проспекта расположен Главный корпус с фасадом в стиле эклектики, сооруженный архитектором Цезарем Альбертовичем Кавосом (1824-1883) в 1866-1869 годах. Стоимость строительства и обустройство больницы обошлось почти в 480 тысяч рублей. Историческое название этого лечебного заведения - детская больница принца Петра Ольденбургского. Кроме Главного здания в больничный комплекс входят следующие постройки: Летний корпус (со стороны 2-й Рождественской ул.), Отдельный корпус (со стороны Греческого пр.), Квартирный флигель и Хозяйственный корпус с Аптекой (со стороны Концертного зала).

На момент постройки больница соответствовала самым высоким требованиям, предъявляемым к лечебным учреждениям. В зданиях, рассчитанных на 200-250 детей, работала принудительная вентиляция с подогревом и увлажнением воздуха. Для инфекционных больных зодчий предусмотрел отдельные закрытые палаты. В каждом отделении открыли библиотеку, а для продолжения обучения приглашались учителя.

Впервые в России весь персонал этой детской больницы носил белые халаты, здесь открыли первое в России детское хирургическое отделение, а на каждого больного заводили «Дневник ухода».

До 1922 года при больнице действовала домовая церковь Святых Апостолов Петра и Павла. Устройство этого храма на втором этаже Главного корпуса оплатил купец И.И. Смирнов - над центральным ризалитом находился крест, обозначавший церковь.

До 1908 года директором и главным врачом больницы служил знаменитый русский педиатр Карл Андреевич Раухфус (1835-1915), следующим руководителем лечебного заведения стал профессор Александр Андреевич Руссов (1846-1911).

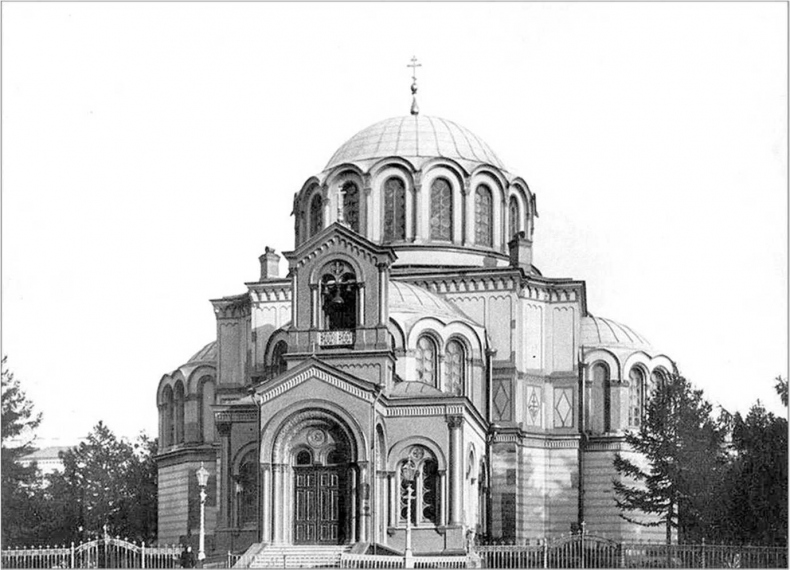

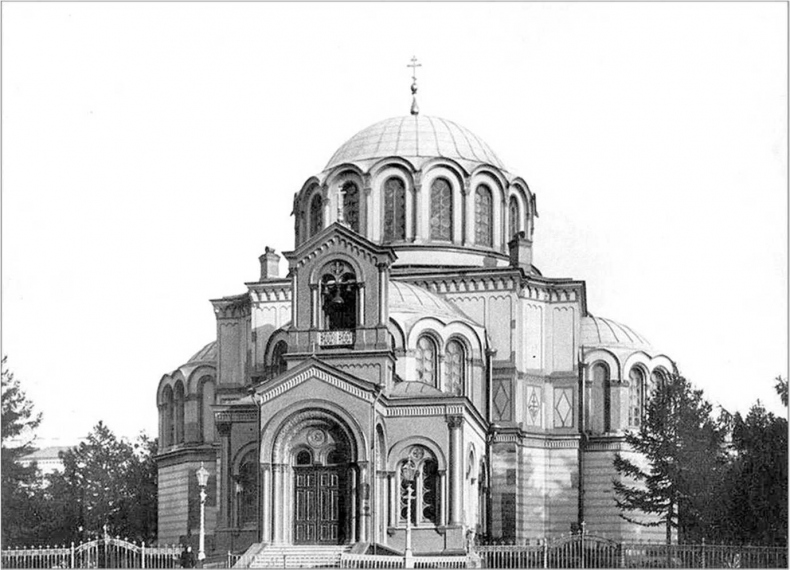

В завершение разговора о застройке этой части Лиговского проспекта вспомним историю несохранившегося здания - Греческой церкви.

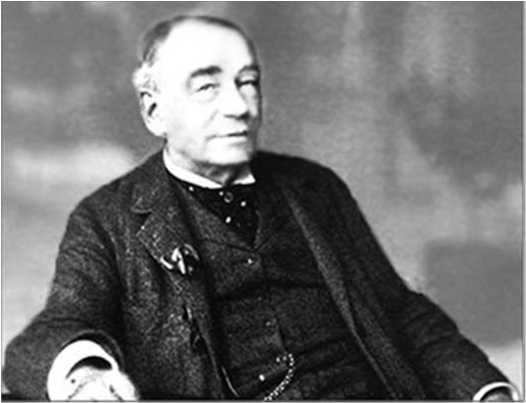

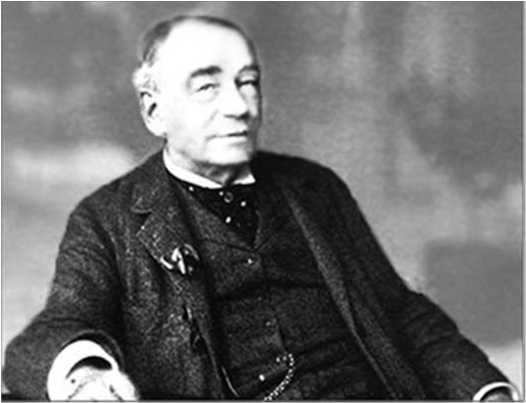

К.А. Раухфус. Фото 1900-х гг.

Храм в византийском стиле заложили на бывшей Летней Конной площади у Лиговского канала 25 мая 1861 года. Финансирование работ взял на себя влиятельный русский промышленник, грек по происхождению Дмитрий Егорович Бенардаки (1799-1870), а проектирование поручили архитектору Роману Ивановичу Кузьмину (1811-1867). В день начала работ праздничную службу провел митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Исидор, а позднее к стене южной алтарной пристройки прикрепили мемориальную доску со следующим текстом: «Православный храм сей во имя святого Дмитрия Солунского заложен во славу Божию 25 мая 1861 года усердием и иждивением отставного поручика Дмитрия Егоровича Бенардаки в бытность полномочным министром греческого короля в Санкт-Петербурге князя И.М. Суццо при сотрудничестве греческого генерального консула И.Е. Кондоянаки по проекту, составленному строителем сего храма профессором архитекторы Р.И. Кузьминым».

Греческая церковь. Фото 1880-х гг.

Кем же был предприниматель и филантроп Д.Е. Бенардаки? Место рождения будущего миллионера доподлинно не установлено, хотя в официальной биографии значится греческий остров Хиос. Детство и юность провел в южном русском городе Таганроге, а в возрасте двадцати лет поступил юнкером на военную службу в Ахтарский Гусарский полк. В 1823 году Д.Е. Бенардаки вышел в отставку в звании поручика, получив от отца немалое наследство в 40 тысяч рублей. Будучи от природы человеком предприимчивым, Д.Е. Бенардаки решает заняться винной торговлей, а доходы от нее вкладывает в промышленность. Так, в 1849 году в Нижнем Новгороде предприниматель основывает Сормовский завод, оснастив его современными паровыми машинами, подъемным краном и токарными станками. Именно в Сормово в 1870 году промышленник возводит первую в России мартеновскую печь для выплавки стали. Общее число крупных промышленных предприятий, принадлежавших Д.Е. Бенардаки, достигло шестнадцати.