Во-вторых, в Конституции 1799 г. резко изменилась система приоритетов. Если в предыдущих Конституциях четко прослеживается принцип верховенства прав человека и преобладание законодательной власти над исполнительной и судебной, то в Конституции 1799 г. наоборот. И по расположению глав и по содержанию чётко проводится принцип приоритета исполнительной власти.

Что касается прав человека, то в Конституции 1799 г. они не на первом и даже не на втором месте. Впервые за годы революции Конституцию не предваряет Декларация прав человека. Сам же раздел о правах личности всё-таки есть, но задвинут на последнее место в Главу VII под характерным названием «Общие положения». Зато появился ряд социальных прав, касающихся, правда, лишь одной категории населения – военных (право на пенсии и т. д.). Подобное пренебрежительное отношение к правам личности как нельзя лучше характеризует политические взгляды и систему ценностей фактического автора Конституции 1799 г. – Наполеона Бонапарта.

В-третьих, полномочия законодательной власти сведены к минимуму. Новый парламент был лишен права законодательной инициативы, у него всего лишь две функции – принятие законов и ратификация мирных договоров. Других полномочий попросту нет. Деятельность высших должностных лиц исполнительной власти ни Трибунату, ни Законодательному Корпусу не подконтрольна. Фактически, это означало, что обе палаты превращались в малозначащую говорильню и, одновременно, своеобразную ширму, хоть чуть-чуть прикрывающую всевластие Первого консула. Структура самого парламента была крайне оригинальной. Ученые до сих пор спорят о количестве палат – то ли их 2, то ли 3 (добавляется Сенат, в чьем ведении находилось назначение депутатов и Трибуната, и Законодательного Корпуса). На наш взгляд, структуру французского парламента по Конституции 1799 г. можно определить как 2,5-палатную: Трибунат, Законодательный корпус и частично Сенат. Причем разделение функций между палатами было доведено до абсурда. Одна палата (Трибунат) только обсуждала законопроекты, а вторая (Законодательный Корпус) только голосовала «за» или «против» без всяких обсуждений. Сенат же назначал депутатов в обе палаты из общенационального списка и к тому же мог признать любой вновь принятый закон неконституционным. Сделано это было, вне всякого сомнения, сознательно, чтобы превратить парламент в безгласное учреждение, оформляющее указания главы государства.

В качестве своеобразной компенсации было восстановлено всеобщее избирательное право для мужчин, но на самом деле система трехуровневых 10 %-х списков являлась пародией на выборы, о чём уже было сказано выше.

В-четвёртых, особенностью Конституции 1799 г. является небольшой объем (всего 95 статей), четкая структура и крайний лаконизм. Это в выгодную сторону отличает её от предыдущей Конституции 1795 г. Но обратной стороной этого крайнего лаконизма являлось отсутствие некоторых традиционных разделов (например, о пересмотре Конституции), а также недостаточная юридическая проработанность глав, посвящённых законодательной и, особенно, судебной власти.

В-пятых, обращает на себя внимание особый интерес, проявленный авторами Конституции (а, по сути, Наполеоном Бонапартом) к античному наследию. Это, прежде всего, нашло отражение в терминологии и названиях новых политических институтов. Консулы, Сенат, Трибунат – всё это свидетельствует об особом интересе Наполеона к политической системе Древнего Рима и одновременно об имперских амбициях генерала Бонапарта. Давая такие названия высшим государственным органам власти Франции, он, видимо, уже тогда в 1799 г. составил план постепенного превращения Французской республики в империю.

Если же в целом оценивать Конституцию 1799 г., то, на наш взгляд, перед нами типичный пример того режима, которому известный историк и политолог А. Н. Медушевский дал название мнимого конституционализма. И действительно, с формальной стороны все требования к классической Конституции вроде бы соблюдены (принцип верховенства закона, разделение властей, права и свободы личности, пусть и в урезанном виде), но фактически из-за дисбаланса между законодательной и исполнительной властями и по сути фиктивного всеобщего избирательного права, отсутствия контроля за действиями Первого консула, Конституция 1799 г. становилась прикрытием неограниченной диктатуры Наполеона, от которой до восстановления абсолютной монархии было рукой подать. И как показали дальнейшие события, всё именно так и произошло.

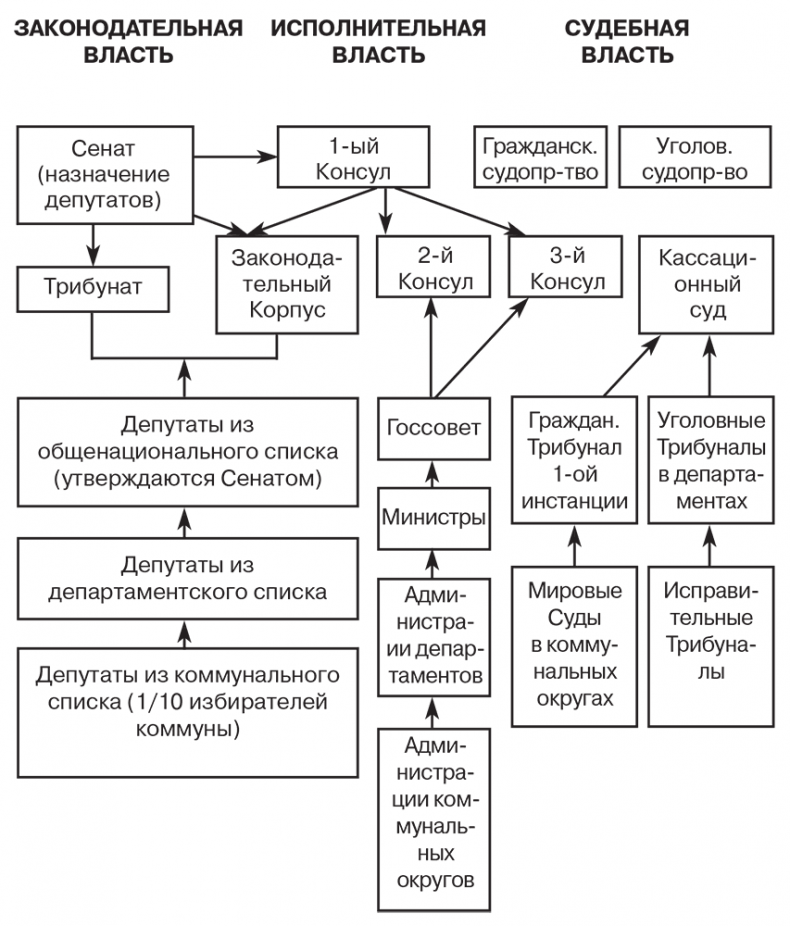

Структуру же государственной власти по Конституции 1799 г. можно изобразить в виде следующей схемы:

Если провести сравнение всех четырех французских Конституций 1790-х гг., то вырисовывается следующая картина.

Во-первых, в трёх из четырёх Конституций (1791, 1795, 1793 г.г.) чётко прослеживается принцип верховенства прав и свобод человека и законодательной власти. Во всех трёх Конституциях раздел о правах человека (Декларация прав и свобод) предшествует всем остальным разделам. Также обстоит дело и с ветвями власти. Раздел, регламентирующий деятельность законодательной власти, поставлен на 1-е место. К тому же он и количественно и качественно превосходит разделы об исполнительной и судебной власти. С точки зрения статистических показателей в процентном отношении это выглядит следующим образом. В Конституции 1791 г. законодательной власти посвящены 72 статьи из 207 (примерно 35 % общего объема Конституции). В Конституции 1793 г. – 51 статья из 124 (примерно 41 %), в Конституции 1795 г. – 115 статей из 377 (30,5 %). Для сравнения исполнительной власти посвящено в Конституции 1791 г. 67 статей (32 %), 1793 г. – 23 статьи (18 %), 1795 г. – 70 статей (18,5 %). Судебной власти посвящено в Конституции 1791 г. – 27 статей (13 %), 1793 г. – 16 статей (13 %), 1795 г. – 72 статьи (19 %). Причём и качественное соотношение примерно такое же. В первых трех Конституциях у Парламента (не важно, под каким названием он фигурирует), имеются чёткие контрольные функции над деятельностью исполнительных органов власти, полномочия которых сводятся лишь к исполнению законов, принятых Парламентом.

На этом фоне явным исключением выглядит Конституция 1799 г., отдающая приоритет (опять же и количественно и качественно) исполнительным органам власти. Процентное соотношение статей, посвящённых законодательной, исполнительной и судебной власти, выглядит так: 14 статей из 95 (примерно 15 %), 28 статей (29 %) и 9 статей (9,5 %) соответственно. С другой стороны, ничего удивительного в такой резкой смене ориентиров нет. Мы уже убедились, что Конституция 1799 г. была «неприкрытым» прикрытием режима военной диктатуры Первого консула (Наполеона Бонапарта).

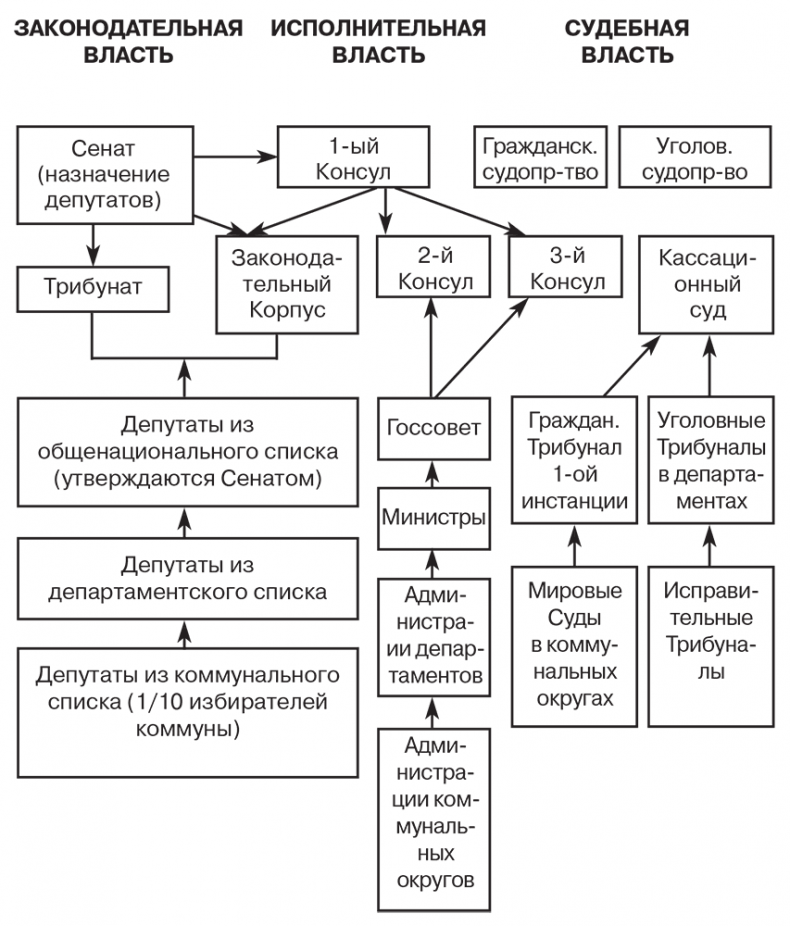

Ниже приводится сравнительная таблица Конституций 1791, 1793, 1795, 1799 годов, подтверждающая вышеприведённый вывод.