Приговоры Верховного суда были окончательными и обжалованию не подлежали, однако в действие вступали только после утверждения Императором (ст. 184). Местопребывание Верховного суда определялось в Петербурге или в любом городе по решению монарха (ст. 183).

В каждом наместничестве создавался местный Верховный суд. Он состоял из постоянных судей из числа председателей апелляционных судов и части сенаторов, замещающих эту должность поочерёдно по назначению императора (ст. 185). Верховным судом наместничеств были подсудны все гражданские и уголовные дела, переносимые из нижестоящих судов кроме дел, подсудных Верховному суду империи. Их решения являлись окончательными, но, судя по всему, подлежали утверждению Императора, хотя прямо об этом не говорится (ст. 187).

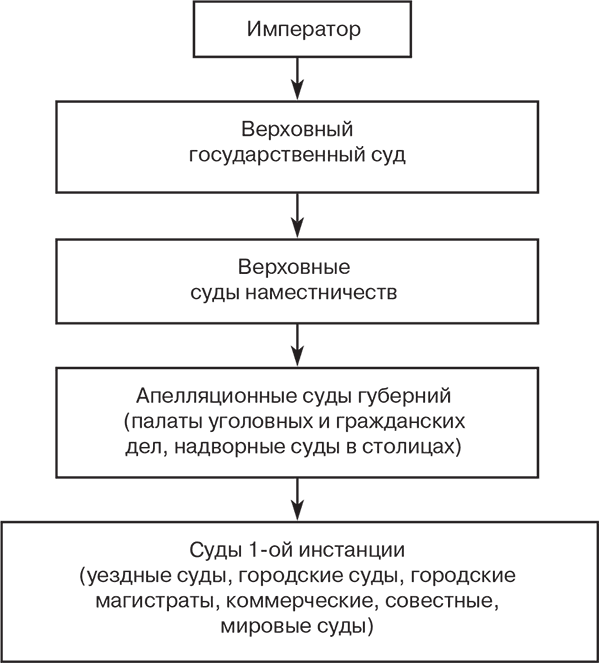

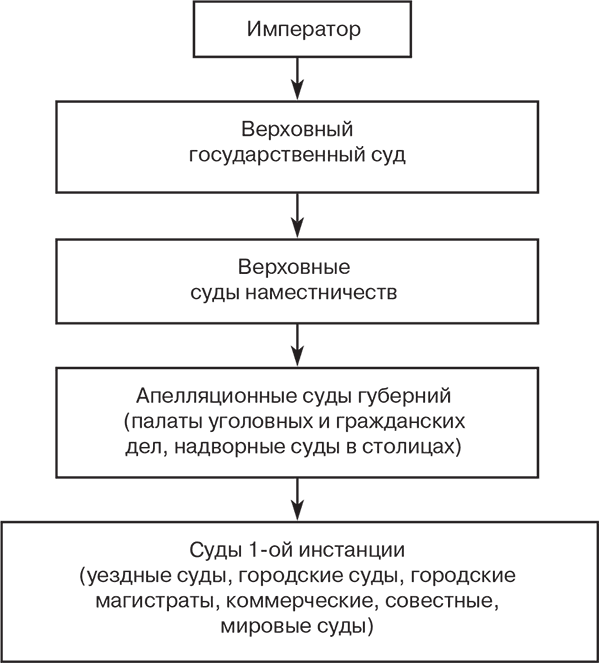

Наконец, в ст. 188 конспективно обрисовывалась будущая структура нижестоящих судов: апелляционные суды по гражданским и уголовным делам (палата уголовных дел и палата гражданских дел, надворные суды в столицах), суды первой инстанции по гражданским и уголовным делам (уездные суды и городовые магистраты), коммерческие, совестные и мировые суды. Более подробно структура и подсудность этих судов должна была быть определена в специальных законах.

Таким образом, несмотря на предельную краткость раздела о судебной власти, основные вопросы, связанные со структурой новой судебной системы были более-менее освещены. При этом новая судебная система предполагалась, судя по всему, всесословной (во всяком случае, о судах для отдельных сословий не упоминалось) и базировалась на просвещенческих принципах судопроизводства, буржуазных по своей сути. Это был бы явный прорыв в развитии судебной власти в России. В любом случае, новая судебная система, по сути, предвосхищала основные положения судебной реформы 1864 г. Создание же двух видов Верховных судов (Общероссийского и на уровне наместничеств) подтверждает, на наш взгляд, сделанный ранее вывод о наличии элементов федерализма в Уставной Грамоте.

Само же наименование высшей судебной инстанции заставляет предположить об использовании авторами Уставной Грамоты в качестве источников Конституции Франции 1791 г., 1795 г., Конституцию США 1787 г. и Конституцию Царства Польского 1815 г.

Структуру судебной власти по Уставной Грамоте можно изобразить в виде следующей схемы: (См. на стр. 167)

Специального раздела о пересмотре положений Уставной Грамоты в её тексте не содержалось. По этому показателю Уставная Грамота напоминает Конституции Франции 1799 г. и 1814 г., а также Польскую Конституцию 1815 г., в которых раздела о пересмотре также не было. Единственное, что можно отметить по этому вопросу – это фразу в заключительной части Уставной Грамоты, где говорится о даровании населению Грамоты и признании её Основным законом государства, «предоставляя себе оную дополнить». Тем самым возможные дополнения или пересмотр положений Уставной Грамоты являлись всецело прерогативой Императора и должны были проводиться только по его инициативе.

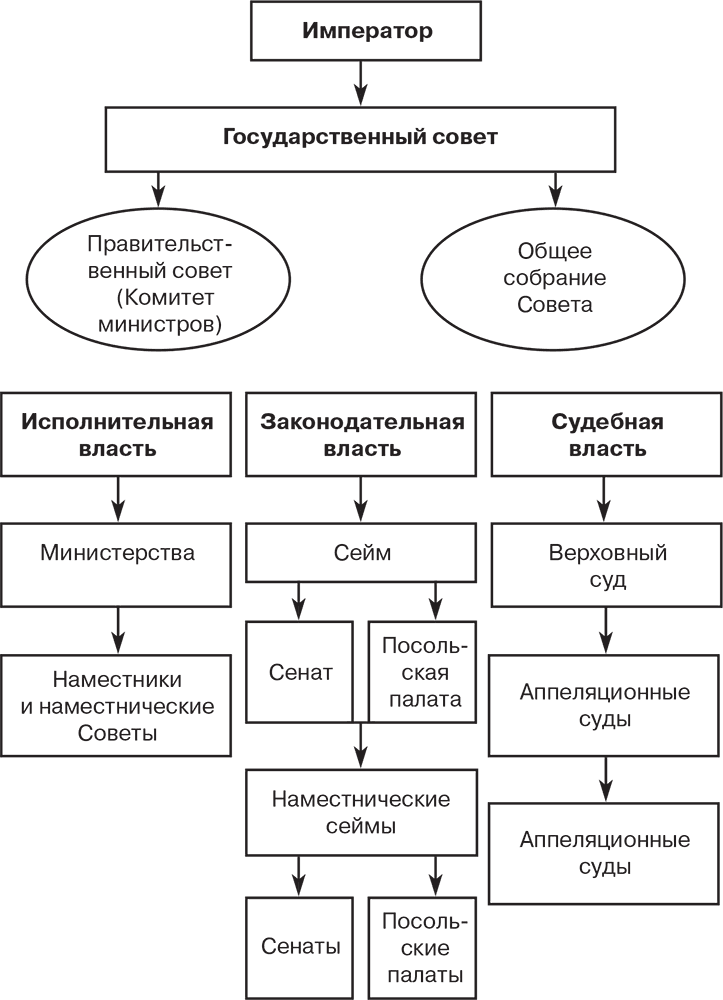

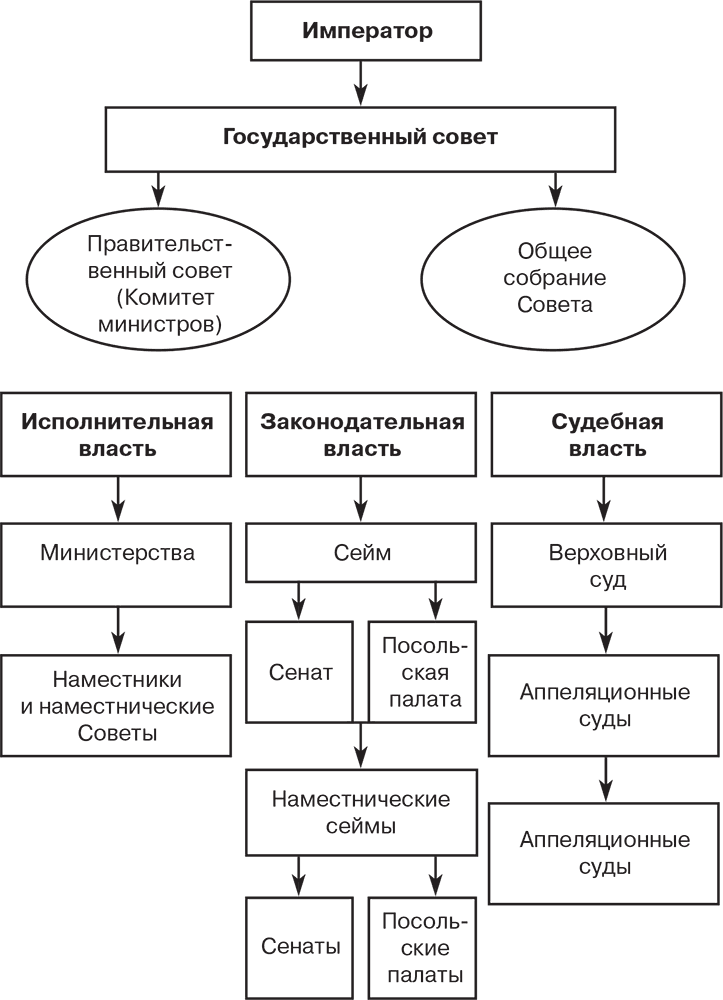

В обобщенном виде новая политическая система должна была выглядеть следующим образом:

В сравнении с проектом Сперанского, произошли значительные изменения. Во-первых, изменилась роль и функции Сената: у Сперанского – это орган судебной власти, в Уставной грамоте – одна из палат законодательного сейма (ст. 136); во-вторых, значительно расширились функции Государственного Совета, разделенного на 2 палаты (первичная разработка законопроектов, контроль за деятельностью министров, разработка и первичные обсуждения бюджета (ст. 37–44)), во многом за счет уменьшения функций законодательного сейма, который потерял право контроля за деятельностью министров и всей исполнительной власти (ст. 114–134), как это было в проекте Сперанского.

Это дало повод большинству исследователей, изучавших этот вопрос, считать Уставную Грамоту шагом назад по сравнению с проектом Сперанского. В качестве дополнительного аргумента часто приводится такой факт, как добавление к имущественному цензу в избирательной системе сословного разделения (1/2 депутатов в Посольские палаты избирается дворянством, 1/2 – от городов, крестьянство же вообще не участвует (ст. 100–113)), к тому же принцип выборности значительно ограничивается системой назначений (ст. 136).

[213]

С такой оценкой в целом можно и согласиться, но нельзя не отметить, что хотя права законодательной ветви власти ограничивались, зато расширялись права местного самоуправления, ему предоставлялась большая свобода и самостоятельность (ст. 47–62, 102–113, 148–151). В масштабах всей империи прослеживается явная тенденция к децентрализации управления и распределении его между двенадцатью наместничествами, что компенсируется жёсткой централизацией внутри самих наместничеств (ст. 47–62). Тем самым создавались предпосылки создания нового типа государства – не унитарной империи, а своеобразной федеративной империи.

Оценивая Уставную грамоту, нельзя не отметить ее схожесть с западноевропейскими Конституциями этого времени. По структуре государственной власти наибольшее сходство прослеживается с Конституциями Франции 1814 г., Польши 1815 г., Баварии и Бадена 1818 г. Как и в этих государствах, Россия, согласно Уставной Грамоте, должна была стать конституционной дуалистической монархией с огромными полномочиями императора во всех ветвях власти, но без права единоличного принятия законов. В сфере избирательного права Уставная грамота ближе к германским конституциям и к конституции Польши 1815 г., в которых буржуазный принцип имущественного ценза соединен с элементами сословности. Отличия от этих конституций крайне незначительны и заключаются лишь в отдельных нюансах. При этом принцип многоступенчатости выборов, как и в проекте М. М. Сперанского, явно восходит к наполеоновской конституции Франции 1799 г.

Таким образом, Уставная грамота 1818 г. – типичный образец умеренно-либеральной Конституции европейской модели, вобравший в себя все достижения и опыт мировой конституционной мысли начала XIX в. Но при этом Уставная Грамота была абсолютно самостоятельным документом с учетом чисто российской специфики. Ни о каком слепом подражании западноевропейскому конституционализму говорить не приходится. Да, заимствования (в основном смысловые) были, но они носили творческий характер применительно к конкретным российским условиям. Некоторые же моменты были вообще новыми, не имевшими аналогов в западноевропейских конституциях. Речь идет, прежде всего, о структуре местного управления, введения в него элементов федерации. Ниже приводится сводная сравнительная таблица Конституций Франции 1790-х гг., Конституций европейских стран эпохи Реставрации и Уставной Грамоты Российской империи 1818–1820 гг.