Интересно было бы понять, охлаждаться насколько. Температуру тела у корольков в дикой природе в тяжелых зимних условиях (например, при –30 °C и ветре), как и вообще зимой, не измеряли, так что точного ответа нет. Следовало бы ожидать, что при –30 °C птицам остро необходимо охлаждаться, чтобы экономить энергию, но, регулярно сталкиваясь с такой температурой, они подвергались бы и огромному риску переохладиться и замерзнуть насмерть. Если птице слишком холодно, она может перестать реагировать на раздражители. Тогда она не будет дрожать и быстро заледенеет: при охлаждении тела организм рискует потерять физиологический контроль над теплопродукцией. Хитрость в том, чтобы суметь, как арктический суслик, прийти в физиологическое состояние, технически близкое к смерти, но при этом сохранить способность реагировать на происходящее и в нужный момент возвращаться к жизни. Ночная мини-спячка – хорошая стратегия, но только если утром температура воздуха повышается достаточно, чтобы животное могло пассивно согреться до нужного уровня и снова начать дрожать – тогда ему удастся быстро разогреться. Те же проблемы, что у эндотермных позвоночных, есть и у эндотермных насекомых, но стоят они более остро.

Рассмотрим, например, табачного бражника (Manduca sexta) – многим знакомы его крупные зеленые личинки, которые питаются на томатах и других пасленовых растениях. Во взрослой стадии насекомое ведет ночной образ жизни и в полете поддерживает в теле почти такую же температуру, как у колибри. После полета, скажем, при 15 °C бражник сразу охлаждается и через одну-две минуты впадает в оцепенение. При 30 °C вечером ему нужно продрожать меньше минуты, чтобы снова полететь. Но при температуре 15 °C бабочке придется дрожать несколько минут. А если температура воздуха понизится еще всего на 5 °C, насекомое вообще не сможет разогреться. Оно будет оставаться в оцепенении и неизбежно замерзнет насмерть, если температура опустится ниже 0 °C. Однако в обычных условиях летние бабочки никогда не подвергаются действию таких низких температур, так что им не нужен защитный механизм, чтобы не умереть от переохлаждения. Таким же образом могут позволить себе охлаждаться, чтобы экономить энергию, рукокрылые: в прохладной, но не слишком холодной пещере они надежно застрахованы от неудач. Зимуя в глубоких пещерах, где температура не опускается ниже точки замерзания их тканей, животные могут впадать в оцепенение с гарантией, что они не превратятся в кусок льда.

Бабочки-совки подсемейства Cuculiinae, распространенные в Новой Англии, испытывают на себе всю тяжесть опасности замерзнуть насмерть. Чтобы уберечься от хищников (рукокрылых), они ведут активный образ жизни зимой. Их летательные мышцы на удивление устойчивы к холоду, а бабочки способны разогреться дрожанием даже с 0 °C, но при температуре около –10 °C заледеневают. Тем не менее под действием температуры, близкой к 0 °C, они не начинают дрожать, что могло бы позволить им не охладиться до смертельного уровня. Вместо этого, чтобы не замерзнуть слишком сильно, они ищут укрытия под теплоизолирующими листьями и снегом. Ни бабочки, ни большая часть наземных беличьих, за исключением арктического суслика, не подвергаются серьезному риску, потому что в микросреде, где они зимуют, очень низкие температуры не встречаются, и, соответственно, у этих животных не развилась реакция на опасно низкую температуру тела. В целом мало кто из птиц пользуется надежным укрытием от холода, какое обеспечивают глубокие пещеры и подземные норы. Зимой птицы порой сталкиваются с ситуацией, когда температура за одну ночь падает с уровня значительно выше нуля до –30 °C и ниже, и просто не могут позволить себе перестать контролировать температуру тела. Любопытно, что модель адаптивной реакции, которой зимой пользуются многие птицы, ярко проявляется у колибри.

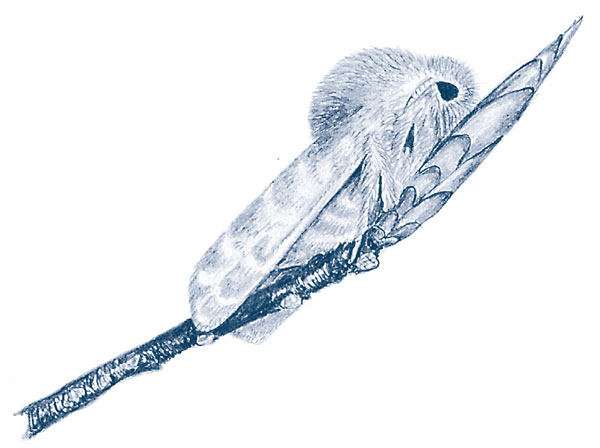

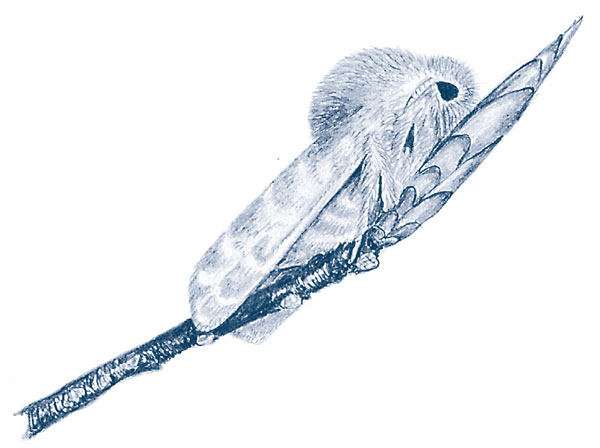

Зимняя бабочка из семейства совок на ветке бука

Колибри часто охлаждаются по ночам из-за маленьких размеров, хотя, если источников энергии достаточно, а температура воздуха не слишком низкая, птицам не обязательно использовать это средство. Черногорлый архилохус (Archilochus alexandri) и колибри-герцог Риволи (Eugenes fulgens) прибегают к оцепенению только в чрезвычайных ситуациях, когда энергии не хватает (Hainsworth, Collins, Wolf, 1977). Трехцветный селасфорус (Selasphorus platycercus), который успешно выращивает потомство почти в экстремальных с точки зрения энергии условиях в Скалистых горах, может впадать в оцепенение, высиживая птенцов, если ливни или низкая температура ночью вызвали энергетический кризис. Среди других колибри оцепенение встречается даже у птиц с очень большим количеством жира. Им этот механизм позволяет сохранить запасы энергии, необходимые для миграции (Carpenter, Hixon, 1988). Калипта Анны (Calypte anna), которая встречается от Северной Калифорнии до Нижней Калифорнии в Мексике, обеспечивает свой суточный энергетический бюджет не столько за счет оцепенения ночью, сколько благодаря накоплению запасов энергии днем: масса ее тела увеличивается за день более чем на 16 %.

Выгоды оцепенения очевидны, если не очень велик риск потерять физиологический контроль при слишком сильном падении температуры тела. Некоторые виды колибри не могут отреагировать на понижение температуры дрожью, если они охладились до 20 °C (Withers, 1977). Эти виды (калипта Анны Calypte anna и селасфорус Аллена Selasphorus sasin) проживают в местах, где они не сталкиваются с температурой ниже 20 °C (Южная Калифорния). Другие птицы из более холодных горных мест регулируют температуру тела не только в период активности, когда она высокая, но и в оцепенении, когда она низкая (Wolf, Hainsworth, 1972). Два других вида колибри (огненногорлый колибри Panterpe insignis и колибри-герцог Eugenes fulgens), обитающие высоко в прохладных горах Коста-Рики и Западной Панамы, не только регулируют температуру, но и способны спонтанно выходить из оцепенения при температуре тела всего 10–12 °C. Как мы уже говорили, было показано, что арктический суслик в спячке удивительным образом делает это и при более низкой температуре. Некоторые хомяки (Lyman, 1948) и мешотчатые прыгуны подсемейства Perognathinae (Tucker, 1965), согласно наблюдениям, сначала позволяют себе впасть в оцепенение, но остаются способны впоследствии препятствовать охлаждению ниже определенного порога, тоже гораздо более низкого, чем нормальная температура тела.

С помощью теоретических рассуждений нельзя установить, что делают золотоголовые корольки в определенной области и в определенных условиях. Можно только уверенно сказать, что, скорее всего, они прибегают к оцепенению какой-то степени, но вряд ли очень глубокому. Ветреной зимней ночью при –30 °C корольку нужно постоянно быть начеку. Если он на несколько минут перестанет дрожать, то быстро замерзнет и затвердеет, как вода в чайной ложке.

Конечно, у королька есть выход – найти определенную микросреду, такую как набитое утеплителями гнездо ремеза. Но в северных лесах это сложно. Здесь нет ни ремезов, ни других птиц, которые строят такие гнезда. Корольки слишком крупные, чтобы незаметно забираться в перья совы, как зимой (и летом) делают мухи-кровососки, и слишком мелкие и хрупкие, чтобы закапываться в снег, как рябчик. Очевидно, королек не спасется от холодной смерти, если нырнет под корочку льда на воде. Впрочем, в парке Йеллоустоун я видел оляпок (родственников крапивников), которые в середине зимы прыгали в ледяные воды стремительной реки Ламар, исчезали из виду, а потом выскакивали у кромки льда.