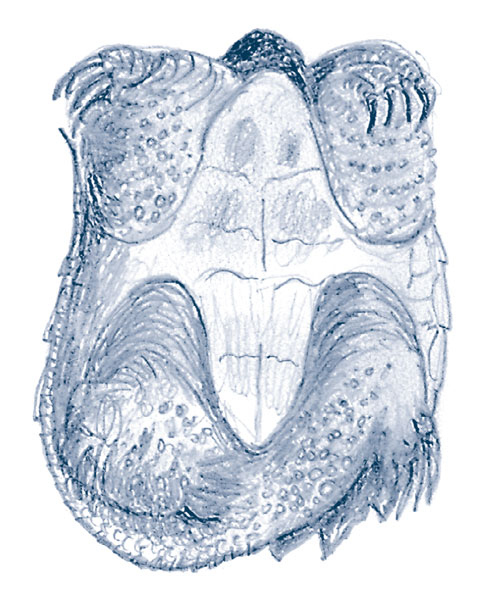

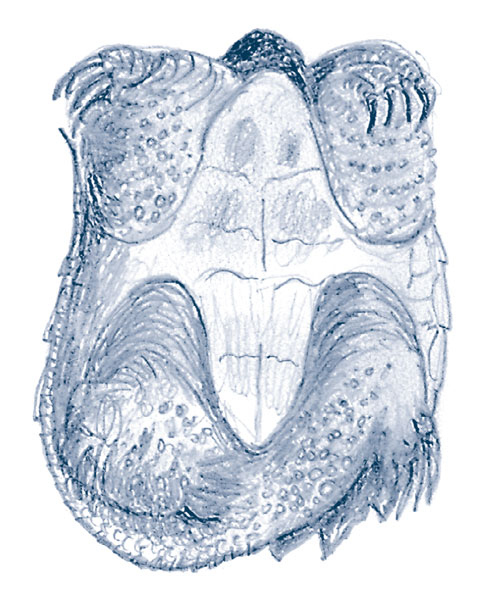

К декабрю в аквариуме образовался толстый слой льда. Это не повлияло на рыбок и жуков, которые продолжали двигаться так же проворно, как раньше, но черепахи опустились на дно и казались мертвыми. Я предположил, что для них это нормально. Наконец в конце декабря я забрал аквариум в дом, и, когда удалил остатки льда и вытащил черепах, они по-прежнему казались мертвыми. Однако, как только они разогрелись, вся их бодрость вернулась. Вероятно, они стали меньше (легче), потому что так ничего и не ели с тех пор, как вылупились три месяца назад. Но теперь они оказались ненасытными едоками и только сейчас начали расти.

Гибернация молодой каймановой черепахи

Возможно, детеныши каймановой черепахи начинают есть только после первой зимовки. Тогда они относятся к тем немногим созданиям, чья жизнь в норме начинается с восьмимесячного голодания. При температуре около 0 °C метаболизм у них встает на паузу, что помогает беречь энергию и/или снизить потребность в кислороде. Северные рыбы, наоборот, прибегают к компенсаторным и адаптационным механизмам обмена веществ, которые позволяют им оставаться активными несмотря на низкую температуру, когда их метаболизм должен был бы быть подавлен (обычно активные летом рыбешки у меня в ледяной воде через несколько секунд всплыли брюхом вверх). Чтобы компенсировать похолодание, у рыб активируются новые ферменты (изоферменты), которые выполняют те же функции, что и предыдущий набор ферментов, но действуют при более низкой температуре.

Черепахи и другие обитатели водного мира зимой сталкиваются с проблемой, тесно связанной с нехваткой пищи и энергии, а именно с недостатком кислорода. Все черепахи дышат легкими, но многие виды всю зиму не имеют возможности ни разу глотнуть воздуха, потому что они заперты подо льдом. Изредка мне приходилось видеть, как черепаха медленно проплывает под прозрачной коркой льда, рано схватившего водоем в начале октября или ноября. Самый длинный подводный заплыв в году у нее в этот момент может только начинаться, а может длиться уже месяц. Сколько времени животное способно провести под водой, зависит от того, удается ли ему получать кислород из окружающей среды и как в его тканях накапливается кислородный долг. Если животное дышит атмосферным воздухом, то, чтобы нырнуть на всю зиму, ему нужно избегать активных, да и вообще почти любых нагрузок, и каймановые черепахи отлично с этим справляются.

Первая прозрачная пластина льда, покрывающая водоем, все еще пропускает солнечный свет к подводным растениям, и те продолжают путем фотосинтеза вырабатывать немного кислорода. Кислород, который они выделяют, растворяется в воде и оказывается заперт подо льдом. Позже, когда лед покроется снегом, к растениям будет проникать уже меньше света, и их вегетативные части станут отмирать. Теперь они будут гнить, забирая кислород из воды.

Низкая температура воды для многих организмов благоприятна, потому что холодная вода поглощает и удерживает больше кислорода, чем теплая. Большинство активных водных животных получает кислород из воды через жабры. Жабры есть у водных личинок насекомых – разнокрылых и равнокрылых стрекоз, ручейников, веснянок, поденок, – а также у зимующих головастиков крикливой лягушки, лягушки-быка и некоторых других видов. Но ни у одной из немногочисленных подводных взрослых форм насекомых жабр нет, даже у тех, кто ведет полностью водный образ жизни. Вероятно, дело в том, что эти взрослые формы заселились в воду вторично, и у них остались старые органы дыхания, просто с новыми приспособлениями для жизни в воде. В эволюции за этими насекомыми во взрослом виде закрепилось дыхание воздухом.

Взрослые плавунцы и водные жуки берут воздух с собой под воду. Хищный плавунец Dytiscus, который ловит головастиков и мелких рыб (и чья личинка убила мою каймановую черепаху), несет пузырек воздуха под надкрыльями и может выставить их в воду так, чтобы под них проникал кислород. У некоторых других жуков, водолюбов (Hydrophilidae) и плавающего на спине клопа-гладыша (Notonecta), передняя поверхность тела покрыта тонкой пленкой воздуха, отливающей в воде серебром. Как и воздушный пузырек у плавунца, эта пленка связана с сетью трахей насекомого, где движется воздух, и на место кислорода, который насекомое забрало из воздушной пленки на своем теле, пассивно, за счет перепада концентрации поступает кислород из воды. В результате насекомые могут сохранять активность даже подо льдом.

Вода подо льдом – идеальная среда, если животное может в ней дышать. Здесь оно надежно защищено от замерзания, сюда не могут проникнуть многие хищники. Люди веками думали, что подо льдом зимуют птицы. В далеком прошлом биология птиц и эволюционные ограничения были изучены мало, так что наблюдателям вполне могло казаться логичным, что ласточки, осенью скользящие над водной поверхностью, проводят зиму в иле замерзшего водоема – ведь взрослые лягушки, саламандры и бессчетное количество насекомых весной выбираются из воды, а затем улетают прочь и часто живут вдали от нее. Конечно, птицы не впадают в спячку в иле, и не потому, что на пути эволюционного развития такой способности стоит какой-то непреодолимый физический барьер. Скорее всего, основная проблема – это инертность эволюции. Нельзя просто переделать реактивный самолет в винтовой и наоборот, но каждый из них можно в некоторой степени усовершенствовать. Как и за взрослыми формами дышащих воздухом насекомых, за птицами закреплено дыхание воздухом. Нельзя просто сделать что-то, чтобы они стали дышать водой. А черепахи?

Некоторые виды современных черепах уже стали водными, то есть в результате эволюции оказались склонны или приспособлены к жизни в воде. Черепах и сегодня можно назвать лучшими ныряльщиками в мире, а зимняя спячка подо льдом – это затяжной нырок, который может занимать больше шести месяцев в году. Его длительность зависит от вида животных и от физических свойств конкретного места, которое они выбирают для зимовки.

Гордон Ультш и его коллеги провели исследование (Ultsch et al., 2000), где к географическим черепахам (Graptemys geographica) присоединяли поисковые метки, испускавшие радиосигнал. Оказалось, что черепахи распределились не меньше чем на 12 километров вверх и вниз по реке Ламойл и в озере Шамплейн. Осенью, когда температура воды быстро падает от 22 °C в августе до 11 °C в сентябре и до 2 °C в ноябре, черепахи собираются в одном и том же месте примерно на 3 километра выше устья реки. Это место общественного зимовья географической черепахи (которым также пользовались колючие триониксы, Apalone spinifera) биологи исследовали с помощью водолазного оборудования. Они увидели, что черепахи лежат стопками друг на друге в большом углублении с незначительным течением. Черепахи остаются в одном и том же месте с ноября до конца марта. Когда лед тает и вода нагревается от 0,1 до 12 °C, черепахи снова покидают это место и на лето возвращаются в озеро Шамплейн (Graham et al., 2000).

Когда в декабре река Ламойл покрывается льдом, черепахи около пяти месяцев не могут всплыть, чтобы вдохнуть воздуха. Испытывают ли они стресс, связанный с погружением? Исследуя этих черепах (Crocker et al., 2000), биологи в течение зимы ежемесячно возвращались на место их общественного зимовья. Карлос Крокер (из благоуханной Алабамы) пропилил бензопилой дыру во льду, нырнул, взял черепах и собрал данные об окружающей их среде, такие как температура воды и содержание растворенного кислорода. Он взял у черепах кровь, чтобы определить ее кислотность и содержание в ней лактата, кислорода и углекислого газа. Из полученных данных ученые заключили, что эти крупные черепахи с толстым панцирем всю зиму остаются аэробами (дышат кислородом), хотя и не могут дышать легкими. У них не развивается ацидоз, который возникает при анаэробном метаболизме, и при погружении они не испытывают видимого стресса, потому что небольшая потребность их обмена веществ в кислороде удовлетворена, хотя они месяцами не вдыхают атмосферный воздух. Потребность в кислороде у черепах низкая как из-за физической вялости, так и из-за того, что низкая температура тела ведет к снижению метаболизма в состоянии покоя. Как черепахам удается получать хоть сколько-то кислорода, неясно. Однако во время гибернации они лежат на дне реки, полностью вытянув головы и лапы – возможно, чтобы поверхность кожи максимально контактировала с водой и можно было всасывать растворенный в ней кислород.