Еще несколько строк социальной рекламы: было бы чертовски неверно предполагать, будто современные рыбы находятся на пути превращения в полурыб-полуамфибий

[57] и что этим амфибиям потом придется развивать сухопутные черты рептилий и млекопитающих. Подобный ход мысли заставляет некоторых несведущих людей спрашивать, почему современные шимпанзе не эволюционируют в людей. Короче говоря, эволюция действует не так.

На самом деле исследователи полагают: переход от воды к суше произошел благодаря тому, что у относительно небольшой группы видов рыб (известных сегодня как эльпистостегиды) уже были простые легкие, с помощью которых они могли обмениваться газами между своей системой кровообращения и атмосферным воздухом. Эти легкие развились сами по себе из антигравитационных плавучих мешков, или плавательных пузырей, которые есть практически у всех рыб, кроме акул и их приятелей скатов. Поначалу легкие позволили этим древним видам колонизировать болотистые водные среды с низким содержанием кислорода: короткие лопасти плавников помогали им выгребать на мелководье. Эти рыбы добавляли к кислороду из жабр глотки воздуха, заполнявшего плавательные пузыри – которые, так уж получилось, тоже были покрыты плотной сетью капилляров. Остальное сделала диффузия.

Потом, быстрее, чем вы успели бы выговорить «полуземноводное позвоночное» (что приводит нас примерно на 375 миллионов лет назад), твари вроде крокодилоголового тиктаалика начали совершать короткие вылазки на сушу. Затем они стали использовать уже существовавшие укороченные плавники совершенно для новой цели – ходьбы. Подобно тому как древние лошади жили припеваючи потому, что развили способность есть то, что не мог есть никто другой, тиктаалик и его потомки могли найти множество наземных закусок, совершенно не встречая конкуренции со стороны других позвоночных, поскольку все остальные по-прежнему жили в воде. Как и у жующих траву лошадей, эта способность воспользоваться ресурсом (в данном случае – множеством ресурсов), который не мог использовать никто другой, стала формулой эволюционного успеха. Вполне предсказуемо это привело к взрыву видового разнообразия, так что некоторые позвоночные в конце концов эволюционировали от полуземноводных амфибий в больше привязанных к суше рептилий и, позже, некоторые рептилии эволюционировали в тех животных, которых мы теперь классифицируем как млекопитающих. Большая часть рыб, однако, остались рыбами. И за исключением относительно новых видов лягушковых клариевых сомов, илистых прыгунов и им подобных, рыбы никогда не выходили из бассейна. Но каким интересным оказался бассейн! С тех древних времен рыбы приспособились почти к любой водной среде, от грязевых луж до самых глубоких морских впадин.

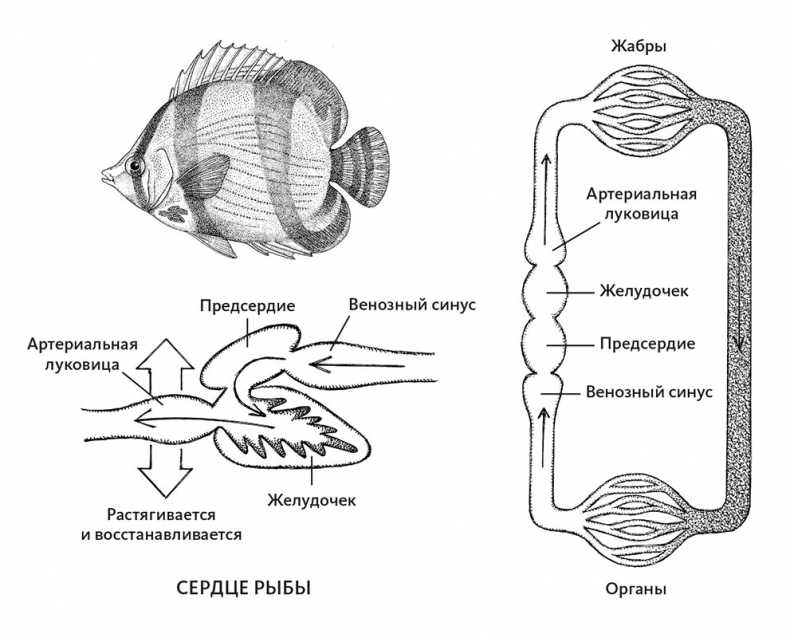

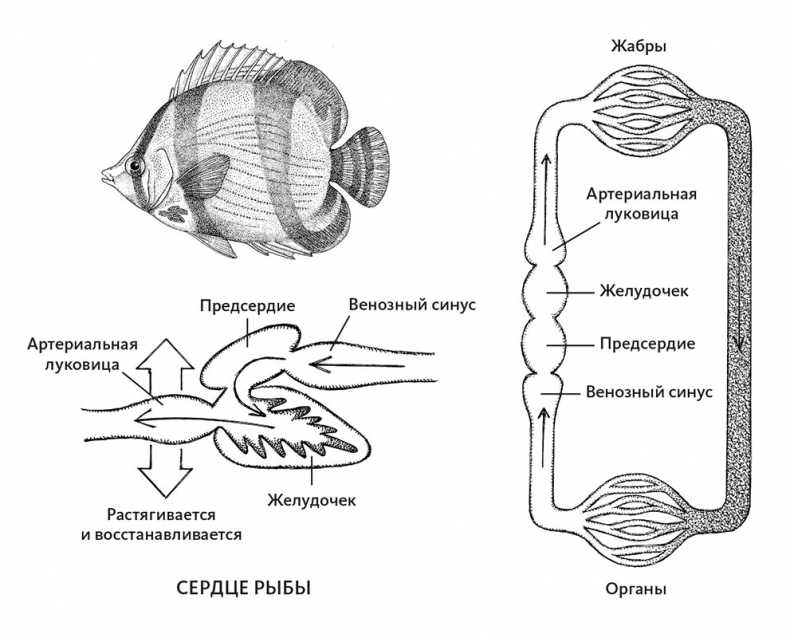

Кроме того, рыбы обладают сердцем – самым близким подобием сердца беспозвоночных, что позволяет ученым получить представление о том, как могли выглядеть самые ранние сердца позвоночных. Самое существенное – в сердце рыб только одно предсердие и один желудочек. В результате их система кровообращения не разделена на два отдельных круга, как у других позвоночных, но состоит из одного непрерывного круга.

К предсердию и желудочку у рыб добавлены два дополнительных отсека, через которые кровь выходит и входит. Все четыре камеры расположены примерно на одной линии. Венозная кровь, направляющаяся из тела в сердце, сперва поступает в венозный синус: большую сборочную камеру, которая пропускает кровь в тонкостенное предсердие. Предсердие сокращается и посылает кровь в желудочек с толстыми стенками, из которого она выходит в артериальную луковицу, грушевидную (как правило) структуру, состоящую в основном из гладких мышц и эластичных волокон, построенных из белков эластина и коллагена. Когда желудочек сокращается, артериальная луковица заполняется кровью, ее расширяющиеся стенки р-а-с-т-я-г-и-в-а-ю-т-с-я, приспосабливаясь к объему. После того как луковица наполнится, она восстанавливает объем, перекачивая кровь от сердца в жабры с постоянными давлением и скоростью, даже когда сердце сокращается. Эта функция жизненно важна, потому что перистые жабры очень тонкие. Без артериальной луковицы сокращение желудочка могло бы вызвать внезапное повышение артериального давления, которое может повредить жабры.

Преимущества эластичной (или потенциальной) энергии были достаточно значительны, чтобы сохраниться на протяжении всей эволюции сердца млекопитающих, и по этой причине некоторые из наших крупнейших артерий называются «эластичными артериями». Как и в артериальной луковице, их стенки богаты эластином, такими же упругими волокнами, которые обнаруживаются и в коже

[58]. Пример эластичной артерии у млекопитающих – аорта, которая растягивается, когда наполняется кровью из сокращающегося левого желудочка. Затем желудочек восстанавливает объем, энергия, сохраняющаяся в стенках аорты, переносится на кровь, выходящую из левого желудочка.

Пожилые люди (и другие млекопитающие) часто сталкиваются с состоянием, называемым атеросклерозом, при котором крупные эластичные артерии могут затвердеть и потерять свою эластичность. Это состояние возникает по нескольким причинам, в том числе из-за фиброза – патологической (связанной с болезнью) реакции на травму, при которой неэластичная фиброзная ткань замещает эластичные или сократительные волокна в сосудах. Негативное влияние на сосуды оказывает и процесс кальцификации – накопление кальция в тканях организма, в данном случае в виде негибких отложений внутри стенок сосудов. Без помощи эластичных сосудов сердцу, чтобы доставлять кровь в организм, приходится работать усерднее, что часто приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Требования перехода, пусть даже частичного, к жизни на суше в конце концов привели к развитию трехкамерного сердца (два предсердия и один желудочек) у амфибий. И хотя в одном желудочке богатая и бедная кислородом кровь частично смешиваются, такая конструкция перешла и к преобладающей части рептилий.

У большинства амфибий бедная кислородом кровь поступает из тела в правое предсердие. Кислород из жабр или легких возвращается в левое предсердие вместе с кровью, которая была насыщена этим газом в процессе кожного дыхания. Поскольку у амфибий тонкая, влажная кожа и непосредственно под ней обильно располагаются кровеносные сосуды, кислород способен диффундировать из воздуха через кожу в тело. Это кожное дыхание в сочетании с серией заслонок и клапанов в сердце (поддерживающих частичное разделение богатой и бедной кислородом крови) более чем компенсирует смешивание, которое происходит в одном желудочке. Кожное дыхание настолько эффективно для мелких позвоночных, обитающих во влажной среде, что оно стало единственным методом газообмена в самом большом семействе саламандр – безлегочных саламандр, Plethodontidae, у которых нет ни легких, ни жабр.