Гален изучал и другие системы органов. Он смог определить основные функции мочевого пузыря и почек, а также исследовал и разграничил функции черепных и спинномозговых нервов, тем самым доказав, что мозг, а не сердце на самом деле центр управления тем, что мы теперь называем сенсорными и моторными путями – маршрутами, по которым информация поступает от тела и направляется в мозг.

Однако наследием Галена стало также и множество проблем – надолго затянувшихся и хорошо задокументированных проблем. Задним числом можно сказать, что большая часть неразберихи, вероятно, объясняется невозможностью добыть для вскрытия человеческие трупы. Например, почки Гален описывал на основе собачьих, но у этих животных правая почка выше левой, а у людей наоборот.

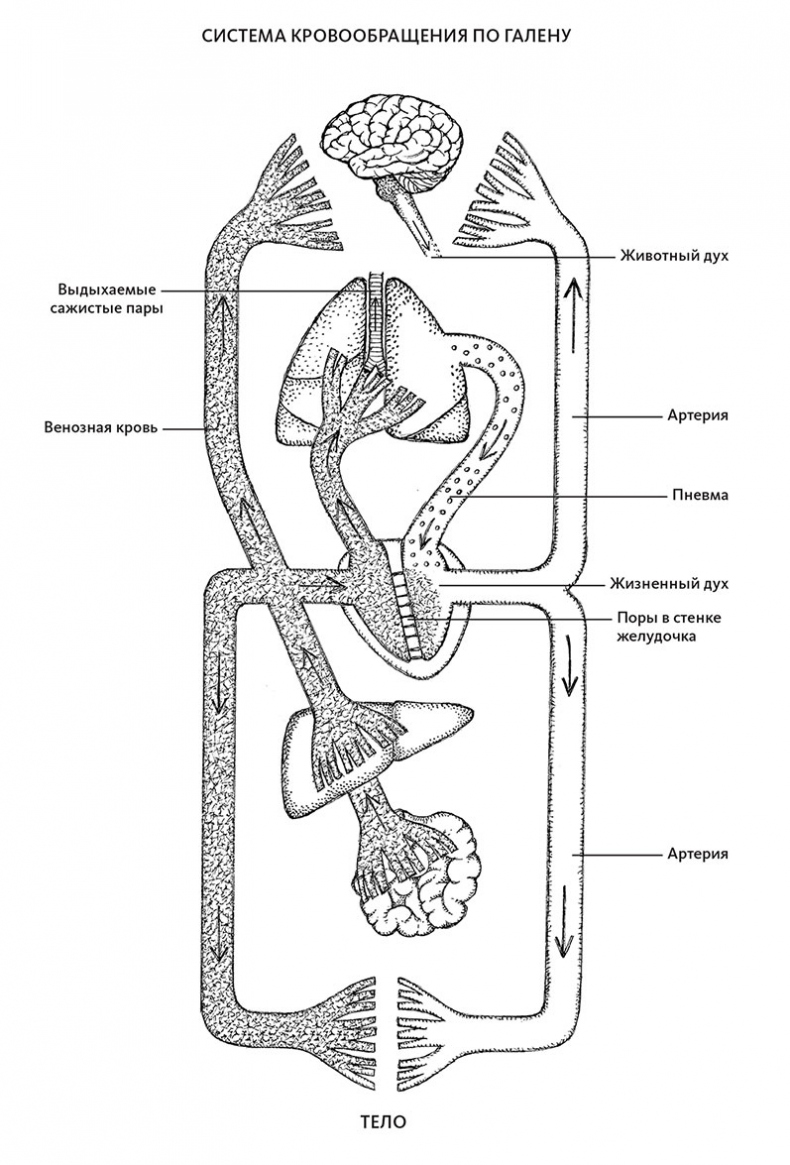

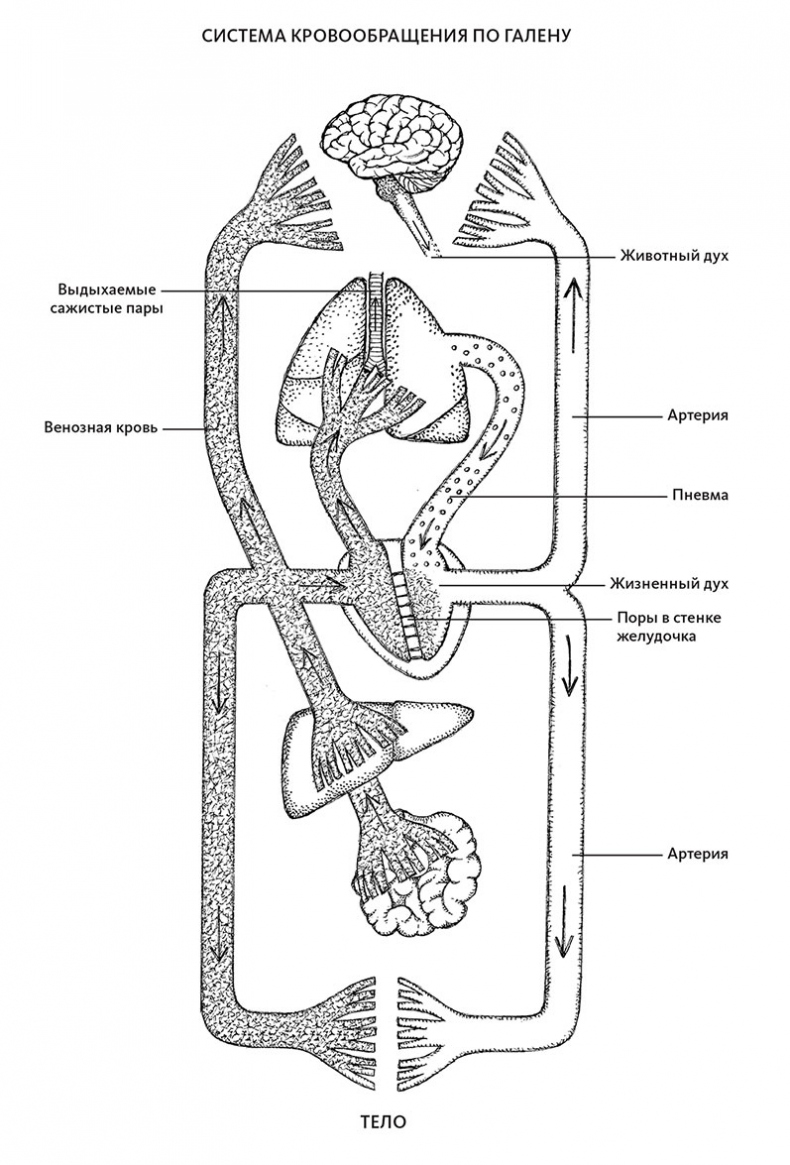

Но гораздо более серьезными были ошибки, коренящиеся в глубочайших собственных убеждениях Галена по поводу того, как функционирует человеческое тело. Для начала Гален полагал, что венозная и артериальная кровь – это отдельные сущности, у которых разное происхождение. Венозная кровь, говорил он, темная и густая. Ее вырабатывает печень из проглоченной пищи, и эта кровь поступает в правую половину сердца, откуда уходит в тело, чтобы снабжать его питательными веществами. Однако часть этой крови проходит через невидимые поры в межжелудочковой перегородке, разделяющей правую и левую половины сердца. В левой части сердца, утверждал Гален, она смешивается с пневмой, воздушной духовной сущностью, которая из окружающей атмосферы проходит через трахею и легкие в левую часть сердца. Он рассудил, что в результате артериальная кровь становится ярче и теплее, чем венозная, превращаясь в «жизненный дух», который распределяется по телу через артерии. Поступая в мозг, кровь передает «животный дух», который течет по нервам (их Гален считал полыми) в тело. Отходы, которые он описал как «сажистые пары», удалялись через трахею в процессе дыхания.

Вуаля!

Хотя его описание кровеносной системы конечно же представляет собой длинный список ошибок, с точки зрения анатомии самым серьезным просчетом Галена оказалась неспособность выявить настоящую связь между легочным и системным кругами кровообращения – другими словами, тот путь, по которому можно проследить движение крови из правой половины сердца через легкие в левую. Говоря о невидимых порах, соединяющих половины сердца, Гален направил представления об анатомии системы кровообращения на неверный путь, которого ученые придерживались в течение многих веков.

К сожалению, Гален согласился с утверждением Гиппократа шестивековой давности, согласно которому тело содержит четыре субстанции, или гуморы, вырабатываемые печенью и селезенкой: кровь, флегма

[82], желтая желчь (или холер

[83]) и черная желчь

[84]. Они соотносились с четырьмя природными элементами – воздух, вода, огонь и земля – и отражали соответствующие физические свойства: жар, холод, сырость и сухость. Сочетания их могли быть запутанными, потому что варьировались от источника к источнику. Но что имело первостепенную важность: если человек рассчитывал на хорошее физическое и психическое здоровье, он должен был поддерживать эти гуморы в равновесии, потому что каждый из них воздействовал на организм соответственно своим качествам.

В итоге врачи и цирюльники веками прописывали терапевтические чистки, чтобы справиться с тем, что они воспринимали как избыток гумора

[85]. Например, лихорадка: покрасневшие щеки и учащенный пульс, которые ее сопровождают, обычно приписывались избытку крови. Поэтому медики того времени стремились облегчить эти состояния, уменьшая объем крови, и делали пациентам кровопускания по поводу и без. Считалось, что тихий, холодный и цианотичный (то есть синий) пациент лучше, чем буйный, горячечный и раскрасневшийся.

Рассуждая подобным же образом, Гален предположил, что общий состав гуморов приводит к проявлению различных личностных черт, в зависимости от пропорций. «Сангвиники», у которых основным гумором была кровь, – общительны и оптимистичны, тогда как те, кого называли «холериками», нетерпеливы и склонны к агрессии. «Меланхоличная» личность, полная черной желчи, часто грустит, а «флегматичный» индивид может казаться бесстрастным, спокойным и апатичным. Дать понятие об исторической значимости этих представлений о личностных качествах и гуморах может тот факт, что эти термины дошли до нашего времени более-менее неизменными, хотя сейчас они обычно используются в качестве прилагательных, описывающих временное состояние разума, а не для того чтобы жестко определить черты личности.

Хотя Гален допустил много ошибок, настоящая проблема с его работой заключается не в самой работе – учитывая обстоятельства, причины ошибочных теорий понятны. Воистину разрушительным для науки стало то, что церковные лидеры Средневековья объявили слова Галена божественно вдохновленными, и, следовательно, непогрешимыми, гарантировав его наследию долгую жизнь. Гален оставил множество сочинений, а его сохранившиеся труды насчитывали около трех миллионов слов. После падения Римской империи его труды и работы других римлян впали в немилость, так что его тексты, написанные на древнегреческом, далеко не сразу перевели на латынь, которая оставалась языком учености. Однако в раннем Средневековье их перевели на арабский главным образом благодаря сирийским христианским ученым. Хотя Гален и не был христианином, он мог придерживаться монотеизма, и в последующих переводах с арабского на латынь, вероятно, отразились склонности предыдущих переводчиков к христианству. Благодаря этой причуде судьбы, его труды показались средневековой Церкви более приятными – и последствия были катастрофическими.

Из-за увлечения Церкви Галеном и горсткой других древних ученых, чьи теории были совместимы с религиозными верованиями, ошибочные взгляды Галена стали неоспоримой медицинской доктриной как в европейских, так и в других странах на протяжении более 1000 лет после его смерти, которая произошла примерно в 216 году. Вплоть до XVI века, а иногда и позже многие врачи, ищущие истину, находили ее в том, что прочли, а не в том, что наблюдали. В результате это поддерживаемое Церковью неодобрение новых медицинских исследований привело к векам интеллектуального торпора, если не спячки.