Впрочем, некоторые сведения о русских гигантских орудиях можно узнать из свидетельств иностранцев. Первое свидетельство принадлежит секретарю датского посольства А. Роде, который плотно общался в Москве с полковником Николасом Бауманом: «11-го числа (апреля 1659 г.) полковник Бауман пригласил к себе секретаря и толмача и показал им чертеж огромной мортиры, которую предполагалось отлить в Туле, на литейном заводе Марселиса, из 8750 с чем-то пудов металла (считая каждый пуд по 40 фунтов). Но для того, чтобы мортира была получше, ее хотели отлить таким образом, чтобы пасть над камерой по желанию можно было разбирать на три части и складывать, и заделать винтами так, чтобы она опять была прочна и крепка, будто из одного куска. Модель гранаты к ней, которую предполагали отлить тоже в Туле из 14 050 фунтов железа, была так высока, что она доходила до подбородка довольно высокого человека. Для начинки этой гранаты требовалось 2000 фунтов пороху и для заряда камеры, для воспламенения гранаты двести фунтов пороху. Полковник показал нам тоже чертеж пушки, которую изобрел сам великий князь»

[432]. Если гигантскую разборно-составную мортиру собирались отливать на чугунолитейных заводах под Тулой, то становится понято, почему в документах Пушкарского приказа нет никаких сведений об этом – с 1654 г. железоделательные заводы ведались в Большой казне, а затем в Приказе тайных дел и Оружейном приказе. Только в 1667 г. они вновь отданы в Пушкарский приказ

[433]. Надо заметить, что первый документальный случай отливки разборной или «складной» мортиры фиксируется только в 1692 г., когда М. Осипов отлил «пушку верховую складную гранатом полупудовую», за что мастер получил «портище сукна Карамзину, мерою 5 аршин»

[434].

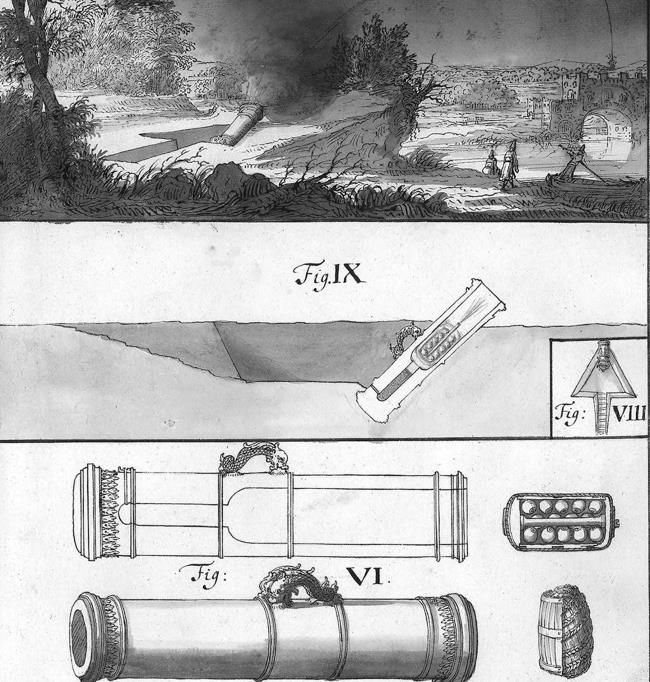

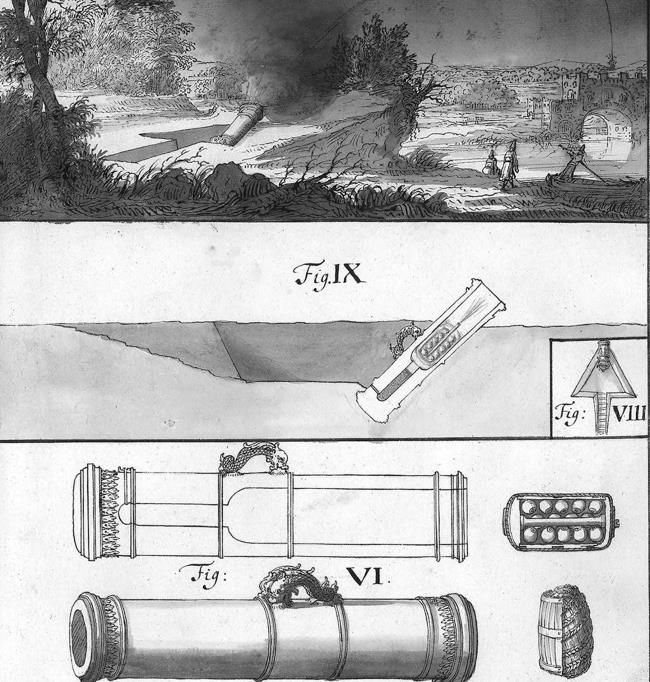

Еще одно свидетельство о сверхтяжелых орудиях принадлежит шведскому инженеру, капитану артиллерии Эрику Пальмквисту, который в 1674 г. был в составе посольства Оксеншерны. Слышал ли Пальмквист информацию о русских больших пушках от шведов, присутствовавшем на смотре в 1673 г., или видел сам – неизвестно. Так вот, военный инженер сообщает о гигантских мортирах, которые из-за своих больших габаритов врывали в землю. Э. Пальмквист в отчете 1674 г. приводил чертеж очень больших металлических мортир, жерло которых имеет в диаметре свыше двух локтей, длина ствола составляет четыре локтя, а пороховая камера два. «Они не имеют цапф, поскольку из-за своего размера, веса и длины применяются без лафетов и зарываются в землю»

[435]. Здесь следует дать некоторое пояснение. Несомненно, что размеры больших мортир в отчете Пальмквиста сильно преувеличены.

Русские гигантские пушки. Рисунки Э. Пальмквиста

Шведский инженер говорит о калибре в 2 локтя (это 118,8 см) и 6 локтей в длину (вместе с пороховой камерой 356,4 см) – сведений о таких гигантских мортирах, превосходящих по калибру даже Царь-пушку (89 см), в делопроизводственных источниках нет.

Шведская делегация Оксеншерна, в которой был шпион Эрик Пальмквист, прибыла в Россию в начале 1674 г. Но на военном полигоне Пальмквист не был, тем более что за 1674 г. нет данных, что была перед послами стрельба из больших пушек. Тогда откуда у Пальмквиста такие подробные данные о русских мортирах?

Вспомним, что в январе 1673 г. в присутствии иностранных послов были показательные стрельбы – и именно тогда стреляли из больших орудий и мортир бочонками (гости признавались, что «гранатов таких болших и стрелбы из бочек гранатами нигде не видали»). Тогда же на стрельбах с датским резидентом Магнусом Ге было два шведа, которые наблюдали выстрелы («и два иноземца шведы, которые были при нем»). Скорее всего, эти два безымянных шведа-разведчика и передали Пальмквисту подробные данные о стрельбах больших мортир, а Эрик все зарисовал (или срисовал). Но размеры гигантских пушек были, конечно, сильно преувеличены.

«Эти мортиры, – писал Э. Пальмквист, – стреляют не только большими, скрепленными двойными железными обручами бочками и бочонками, наполненными разными более мелкими разновидностями гранат, зажигательных и разрывных бомб

[436], но есть еще такой тип мортир, которые стреляют особыми ядрами, состоящими из 20–30 ядер меньшего размера»

[437].

«Несмотря на эффективность и пользу таких мортир, они неудобны в обращении, при заряжании, перевозке и установке, что создает много трудностей. Поэтому русские обыкновенно берут этих монстров не во все походы, а только туда, куда без особых усилий можно доставить по рекам на паромах или судах»

[438]. Тем не менее Пальмквист отмечает их высокую эффективность в осадах: «Главное достоинство заключается в том, что одним выстрелом можно выпустить до четырех квадратных локтей каменных ядер, упомянутых бочонков и бомб. Эффект этих многочисленных гранат и брандскугелей состоит в том, что при выстреле они поражают вокруг себя пространство на 100 шагов и причиняют большой вред, а производимые пожары невозможно потушить».

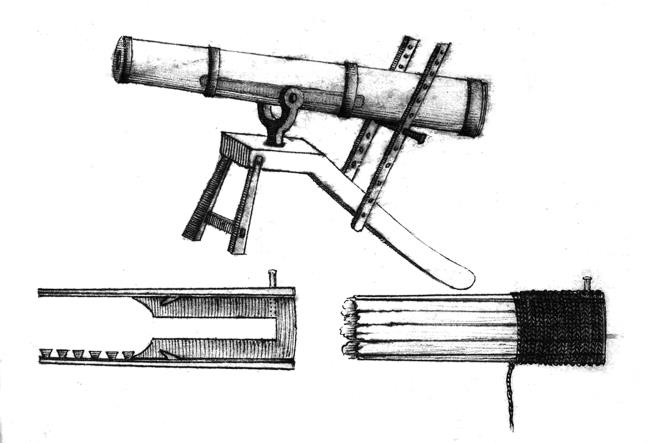

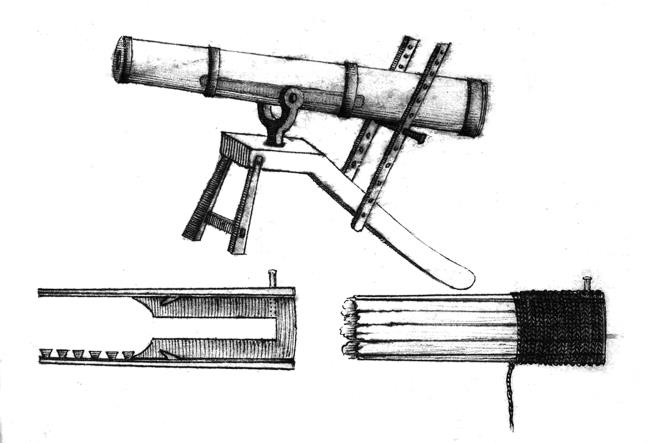

Конструкция деревянной полковой пушки. Итальянский трактат из библиотеки Конгресса

Огнестрельные неметаллические орудия, изготовленные из деревянных колод и усиленные металлическими обоймами, в боевых действиях применялись лишь в самых крайних случаях

[439]. Известны также случаи использования в боях деревянных артиллерийских муляжей для психологического давления на противника (осада Булони Генрихом VIII в 1544 г.). Такие мелкокалиберные пушки рассматривались как «эрзац-оружие», поскольку их живучесть, мощность и точность стрельбы были минимальные. Однако любой уважающий себя военный инженер должен был при необходимости уметь изготовить такое орудие.