Из немецких образцов полковых пушек, изготовленных на ствольной мельнице Индриком Фран Акином, «образцов новых… полковых пушек, а в них выстреливаетца по сороку ядер»

[481].

Для проверки орудий на прочность в Тулу был командирован Иван Пустынников с наказом «быти ему… у пищального приема и прострела», а после проверки принял с заводов 328 готовых пищалей

[482]. Продукцию сверх заказа владельцы Городищенских заводов могли продавать, в том числе и за границу.

По свидетельству И.Х. Гамеля, в личном архиве которого в первой трети XIX в. имелись документы Пушкарского приказа, в 1646 г. через Архангельск в Голландию было вывезено 600, а в 1647 г. – 360 орудий калибром в 4, 6, 8 фунтов

[483].

Здесь следует сделать некоторое пояснение. Орудия экспортировались не потому, что они были хорошего качества. Важные замечания по поводу российского артиллерийского экспорта в 1670-х гг. сделал Иоганн-Филипп Кильбургер: «Льют там (под Тулой. – А. Л.): пушки, самые большие в 18 шиффунтов. Марселис, однако, полагает, что он здесь в ближайшем будущем в состоянии будет делать до 24 фунтов. До этого были они отправлены через Архангельск в Голландию и там на испытании скорее треснули (фраза не закончена: имеется в виду «скорее (ehr) треснули, чем пушки другого производства». – А. Л.)», т. е. по смыслу имеется в виду, что орудия Марселиса по качеству уступали иностранным)

[484].

Можно полагать, что орудия на железоделательных предприятиях делались, как и на Пушечном дворе, – по чертежам и моделям. Так, существует указание на то, что на тульских заводах 1647 г. мастера использовали «5 дощечек железные, на них вырезаны кружала пушечные для примеру сверленого дела»

[485]. Литые чугунные пушки в основном украшались не литым, а чеканным орнаментом (более скудным, чем на медных орудиях).

Хотя во второй половине XVII в. появляются украшенные «травами» чугунные стволы («на них вылиты травы розными местами»

[486]).

Помимо собственного производства, применялась также практика покупок пушек за границей. Одним из первых, кто предложил закупать артиллерию правительству Михаила Федоровича, был «английской земли гость» И. Карторейт, который привез в Москву железные орудия нового образца. Как утверждал сам иноземец, «лутчи их нет на полевом бою»

[487].

В 1630 г. А. Лесли велено было закупить за рубежом «пушек железных»

[488] к Смоленской войне. Иногда железные орудия покупались у частных лиц (например: «2 пищали волконейки, куплены во 136 году у московитина у торговаго человека у Семена Гласкова»)

[489]. Но такая практика приобретения огнестрельного наряда применялась редко.

Е. И. Заозерская в своей работе о русской промышленности XVI–XVII вв. отмечала, что со второй четверти XVII столетия на Пушечном дворе стали отливать чугунные орудия (!). Этот сенсационный вывод был основан на «росписи старому чугунному наряду», который хранился на Мстиславском дворе в 1639-40 гг.

[490] Проведенный анализ документа позволил развеять утверждение историка. Дело в том, что в конце «росписи» имеется добавление, что старые чугунные пищали в количестве 18 штук были привезены с Пушечного двора

[491]. Но это вовсе не означает, что чугунные орудия были отлиты на Пушечном дворе. Пищали хранились там до того, как их свезли на Мстиславский двор. Сами чугунные пушки, скорее всего, были вылиты на тульских заводах.

Судя по документам, практически вся чугунная артиллерия шла на вооружение городов. На вооружении создаваемых полков «нового строя» за 1630-1640-е гг. невозможно найти ни одного чугунного орудия. Наоборот, к концу царствования Михаила Федоровича идет процесс по оснащению городов артиллерией с Тульско-Каширских заводов – во второй половине 1640-х гг. уже десятки чугунных орудий пошли на вооружение городов прежде всего Белгородской черты.

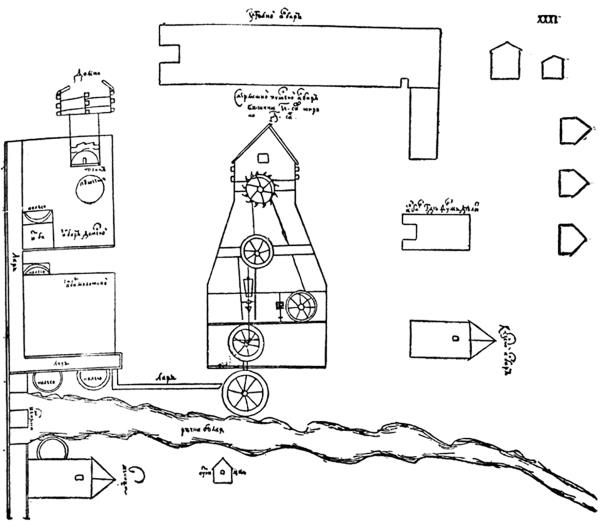

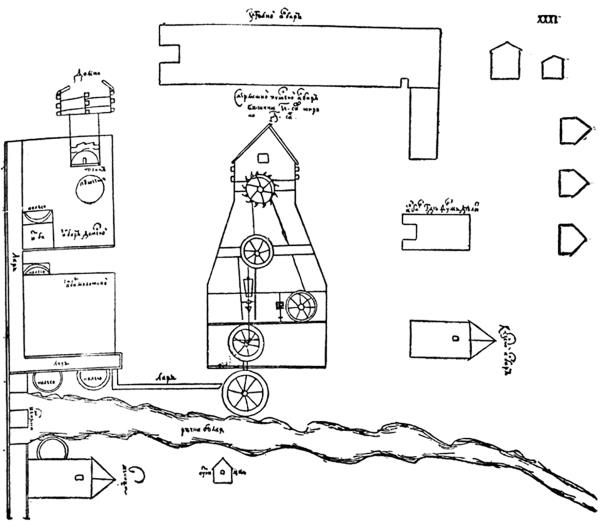

Павловский завод. Чертеж XVII в.

Виниус к 1647 г. погряз в долгах – только Марселису он задолжал 15 тыс. рублей (Петр Марселис вложил в дело почти все семейное состояние). По описи 1647 г. на Тульских заводах работало 70 мастеров-иноземцев (с 38 подмастерьями) и 66 русских (с 15 подмастерьями).

Сооружение целого заводского комплекса из молотовых, домен, сверлилен и амбаров стоило Виниусу огромных сумм, которых он взял у датчанина Петра Марселиса и голландца Филимона Акемы. В 1643 г. компаньоны – Виниус, Марселис и Акема – просили разрешение строить заводы там, где приищутся места – на реках Ваге, Шексне – «на их проторях мельничные заводы заводить и всякое железное дело делать, пушки и ядра лить»

[492]. Их просьба была удовлетворена с условием обязательного обучения русских людей чугунолитейному искусству – «учить русских рабочих всякому железного дела заводу… ремесла никакого от русских людей не скрывать» (впоследствии выяснилось, что «русских людей немецкие люди ремеслу никакому не учили», а тех учеников, кто хотел учиться, «от тех дел прочь от себя отбивали»)

[493].

Когда десятилетний срок эксплуатации Городищенских заводов подошел к концу, было велено передать вместе с Соломенской волостью под ведомство оружничего Г. Г. Пушкина. Но промышленники решили построить еще один завод на реке Ваге – Важское предприятие, выпускавшее пушечные ядра, заработало уже 6 октября 1648 г.

[494] В том же году компаньоны обратились в приказ Ствольного дела с предложением, что если им вернут Городищенские заводы, то они готовы поставлять казне по минимальной цене пушки, ядра и железо. Осенью 1648 г. заводы были вновь отданы Акеме и Марселису.